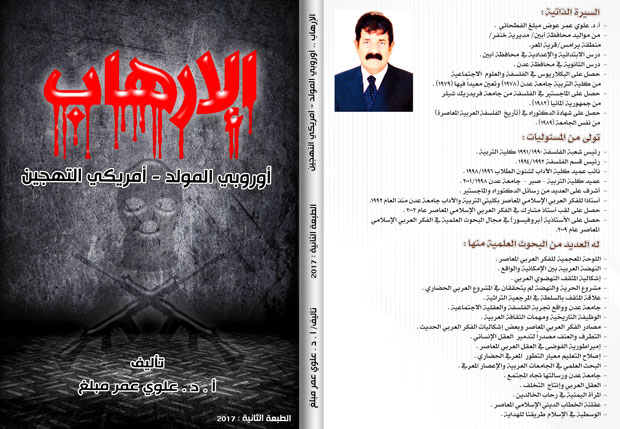

> أ. د. علوي عمر مبلغ*

رابعًا: الإرهاب المحلي والإرهاب الدولي

"يمكن نظريًا التمييز بين هاتين الطائفتين من الإرهاب على أساس أن عناصر الفعل كلها تقع ضمن إطار دولة واحدة “إرهاب داخلي” أو أن عناصره تمتد لتشمل أكثر من دولة سواءً أكانت دولة جنسية الفاعل أم الضحية أو مكان وقوع الفعل هو العنصر الأجنبي”، ولا تكاد تكون هناك دولة واحدة نجت من الإرهاب الداخلي في الشرق الأوسط حتى أوروبا واليابان، وانتهاءً بالولايات المتحدة الأمريكية. في الشرق الأوسط تعرضت اليمن موطن صاحب هذه السطور ومصر مؤخرًا إلى إرهاب جماعات متطرفة، كان لها أسوأ العواقب على الاقتصاد، حيث استهدفت تلك الجماعات قطاع السياحة، إضافة إلى ما تعانيه الجزائر من إرهاب بكافة صوره وأسبابه ومسببيه، يسيطر على حياة الجزائريين منذ بداية تسعينات القرن الماضي.

على أن ما حصل “في أوربا الغربية من نشاط للجماعات الإرهابية هو من أكثر الدلائل على أن ديمقراطية الدول أو بالأحرى الحرية السياسية التي يتمتع بها رعاياها، ليست كفيلة بعدم تعرضها للإرهاب، فكانت فرنسا قد عانت في السبعينات والثمانينيات من إرهاب جماعات أقصى اليسار، وعلى رأسها “جماعة العمل المباشر” إضافة إلى نشاط لا زال مستمرًا لحركات أقصى اليمين، إضافة للحركات الانفصالية في كل من تورسيكا وأقاليم ما وراء البحار ونشاطها الإرهابي على الأراضي الفرنسية”.

وعانت ألمانيا الغربية من إرهاب جماعة “بادر منيهوف” إضافة إلى إرهاب أقصى اليمين الذي توسع نشاطه بعد اتحاد الألمانيتين، وازدياد العداء تجاه الأجانب، كما “كان لإيطاليا نصيب من الإرهاب، إضافة إلى معاناتها من الجريمة المنظمة “المافيا” فكانت الألوية الحمراء وغيرها من جماعات أقصى اليسار واليمين قد بدأت نشاطها منذ عام 1972م وحتى الثمانينيات”.

وعانت “إسبانيا من إرهاب الحركات الانفصالية لبلاد الباسك “ETA” وكان لبريطانيا نصيب، وذلك لوجود حركة الجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA) ليذكرها باستمرار بقصة تقسيم إيرلندا وحقوق الأقلية الكاثوليكية في إيرلندا الشمالية”.

ولم تنجُ “الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى من الإرهاب الداخلي”، وكانت حادثة أوكلاهوما سيتي، والتي نفذ حكم الإعدام مؤخرًا بمرتكبيها هي إحدى الدلائل على وجود تصدعات في مجتمع يدعي أكثر من غيره أنه غير قابل للاختراق، وبأنه مثال للديمقراطية والمساواة والتجانس بين مواطنيه، كما عرفت اليابان عن طريق جيشها الأحمر فترة إرهاب، وتعاني الهند من تطرف جماعة من السيخ وغيرهم من حركات تدمي البلاد أحيانًا”.

هذه الأمثلة وغيرها تعزز وجهة النظر القائلة: إن أي مجتمع من المجتمعات قد يتعرض للإرهاب إذا انقطعت صلة الوصل بين المعارضة والحكم القائم، أو بين الشعب والسلطة، أيًا كانت أسباب هذا الانقطاع.

الإرهاب الدولي

يأخذ هذا النوع من الإرهاب حيزًا كبيرًا من الاهتمام الدولي، وكان للإعلام العالمي، وخاصة الغربي، دورًا مهمًا في إبراز هذه الظاهرة وإعطائها في بعض الأحيان أبعادًا شيطانية لم تكن في الحسبان، حتى صدق المنَّجمون وبدأ الأمريكيون بعد أحداث نيويورك وواشنطن يعانون من أعراض بكتيريا الجمرة الخبيثة، دون أن يدري أحد حتى الآن أي شيء عن مرسلي طرود الجرثومة.

كما للأسف الشديد لم يتأخر مجلس الأمن وخاصة بعد حوادث أيلول 2001م في الولايات المتحدة عن الإدلاء برأيه فأصدر القرار رقم (1373) والمتعلق بحث الدول على الانضمام إلى اتفاقية تحويل الإرهاب التي كانت الجمعية قد تبنتها عام 1998م.

لكن ما تُرجم من أمانٍ دولية اقتصر على منحى واحد فقط، وهو تبني اتفاقيات قمع لصور الإرهاب الدولي وتمويله، دون أن تهتم هذه الأدوات بتعريف موضوع بحثها، وإيجاد حلول للأسباب الموجبة لهذا الإرهاب، ولا حتى تحديد هذه الأسباب والاتفاق على خطورتها أصلاً، فأصبح لدى المجتمع الدولي ترسانة قوية قانونية تتعقب الإرهاب بعد وقوعه دون أن يعي من له القرار أن جزءًا من الإرهاب يمكن القضاء عليه بالقضاء على أسبابه.

إن ثمة علاقة بين الإرهاب المحلي والإرهاب الدولي، لذا يرى بعض المهتمين بشؤون الإرهاب أن التعاون ضرورة تفرضها هذه الظاهرة، وأن هذا التعاون لم يقتصر على جماعات تحمل الأيديولوجيات نفسها، بل إن هذا التعاون، كان قائمًا بين جماعات تحمل أفكارًا سياسية متناقضة تتراوح بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، لكنها تجتمع على تحقيق هدف محدد ومباشر من خلال بعض العمليات الإرهابية، وبذلك يقترف مفهوم الإرهاب الداخلي من الإرهاب الدولي اقترابًا كبيـرًا. ويبدو أن ما عانت منه بعض الدول الأوربية من امتداد الإرهاب تعاني منه الكثير من الدول الأخرى، حيث يُعدّ تدخل بعض القوى في الشؤون الداخلية لدول أخرى ومحاولتها تغذية معارضة في بعض الأحيان مستحيلة، تلك المعارضة التي يصبح سلوكها كله عمليات عنف وإرهاب هي ظاهرة يمكن اعتبارها إرهابًا داخليًا ممتدًا في مسبباته نحو الخارج.

الحركات الإسلامية.. بين الأصولية والتطرف والإرهاب

“تفسير ظاهرة العنف وسط الحركات الإسلامية اتخذ مناحي وآراء متعددة حيث نجد تيارًا يستند على نظرية الاستبعاد والتضمين في العمل السياسي، التي يحدد على ضوئها موقف الحركات الإسلامية، حيث إن استبعاد الإسلاميين من خلال المنع والملاحقة والقمع أجبرها إلى اللجوء إلى وسائل غير ديمقراطية ومتطرفة أحيانًا”، وقد “دخل الإسلاميون في صراعات حادة مع حكومات فترة المد القومي في الخمسينيات والستينيات، وما بعدها، وعلى الرغم من أن هذا القمع لم يكن المقصود به الإسلاميين وحدهم، بل أية معارضة – إلا أنهم بسبب كونهم الأكثر حركة وتنظيمًا وتأثيرًا، فقد كان لهم نصيب أكبر من الاضطهاد والملاحقة، وقد برز مصطلح الإرهاب مع صعود الحركات الإسلامية”. إلا أن ظاهرة الإرهاب تجاوزت المجال الديني إلى المجالات الأخرى وبخاصة المجال السياسي، ويبدو جليًا أن هذا المصطلح قد استخدم لوصف العنف الذي تصدر من التطرف في الفكر والنفس، وبذلك فإنها ظاهرة عالمية. وقد يصدر مما هو ديني أو سياسي أو اجتماعي ومن أصوليات أخرى يهودية أو مسيحية، ولكن هذا المصطلح يقصد به في المقام الأول العنف المرتبط بالدين والحركات الإسلامية مما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا.

و«من جانب آخر فإن العنف كوسيلة لحل المشكلات الاجتماعية والسياسية هو صدى لعوامل خارجية، حيث لا يمكن أن نعزل ما يحدث في العالم عما يحدث في اليمن”.

“ووسط هذه الإحاطات والتفاعلات ظهرت بعض الجماعات التي تعتقد بأن ما سواهم من المسلمين قد ارتدوا كفارًا في ظل الحكم بغير ما أنزل الله وظهرت جماعات التطرف الديني التي لها مواقف في المواجهة. وفي مرحلة من المراحل عملت القيادة السياسية على استثمار الدفاع والوازع الديني لدى هذه الحركات الإسلامية المتطرفة لتصفية التطرف اليساري “الاشتراكي” وقد اتخذت هذه الحركات الجهاد سبيلاً لمقاومة اليساريين ومما ساعد على ذلك تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع فرص العمل في الدول النفطية وعودة المغتربين – مما خلق تطرفًا مضادًا للتطرف اليساري”.

ويعكس حدث 11 أيلول شكلاً جديدًا من تصعيد الأصولية الدينية لا ينفصل عن سياقاتها التاريخية، ومضمون خطابها السياسي وآلية إنتاجها للحقيقة، ولم يكن افتعال الحدث بذاته، إعلان حرب أو صدام بين قوتين أو أيديولوجيتين أو ثقافتين، أي صدام بين الإسلام والغرب، بقدر ما كان فعل تمرد مستميت ورمز احتجاج مكثف من مجموعة في ذروة غضبها واستيائها ضد كل ما يجري في العالم، بما فيه العالم الإسلامي، أي لم تكن حرب الطالبان أو القاعدة صدامًا بين الحضارات بل حرب المقدس في لحظة وحشته واغترابه ضد الدنيوي في لحظة زهوه، ليس الكفر الذي يحاربه طالبان أو القاعدة منحصرًا في جغرافيا محددة، بل مداه كل العالم بما فيه بلاد المسلمين وحكامهم وأناسهم، إنه كفر طريقة العيش ونمط في التفكير.

والتقط المثقفون والمسئولون في الولايات المتحدة حدث 11 أيلول بموجات متباينة، تراوحت بين إنعاش مقولة “صراع الحضارات” وبين شاهد على نبوءات توراتية، وبين محاكمة الإسلام على قدرته أو قابليته على التكيف مع عصر التعدد الديني والتنوع الثقافي وعلى قيامه على العنف في ترويج عقيدته، وبين استثمار الحدث لتأكيد قيمة الليبرالية الرأسمالية كمسار محتوم للبشرية باتجاه التقدم، وبين توظيفات استراتيجية وعسكرية تجاوزت الحجم الحقيقي للحدث.

“إن هذا الحدث عبارة عن رسالة احتجاج وموقف خروج على كل ما يقوم عليه العالم، وإعادة إحياء لحرب المقدس ضد عصيان الحياة، وعودة الله غاضبًا ومنتقمًا بعد ما تجرأ الغرب على إماتته وتبعه المسلمون في ذلك”. الوجع المؤلم الذي ولده الحدث، وصنع منه ظاهرة كونية، ومحطة تاريخية يؤرخ بها، ما قبل وما بعد، وأصبح الحدث مخزونًا ضخمًا للأسئلة الكبرى التي تتعلق بكليات المسار الإنساني: أي حول عدالة نظام توزيع للثروة، والقوة والسيادة في العالم، حول الخيارات السياسية والفكرية المعتمدة، حول العقلنة والروحنة، حول المقدس والوضعي، حول حق الله وحق الإنسان.

إلا أن السؤال الذي يشكل محور دلالات الحدث الفكري والسياسي، يتعلق بعودة الدين محتجًا وغاضبًا، في العالم الإسلامي كما في العالم كله.

لقد كتب ماكس موار عام 1878م: “إن أكثر الصحف انتشارًا تقول لنا إن زمن الدين قد ولى وإن الإيمان وهم أو مرض طفولي وإنه اكتشف مؤخرًا أن الآلهة لم تكن من اختراع البشر وأنها فقدت من ثم رصيدها”.

وكتب إميل دوركهايم أيضًا في أوائل القرن العشرين: “إن الأشياء الكبرى في الماضي، تلك التي كان يتحمس لها آباؤنا لم تعد تبعث فينا الحماسة نفسها، سواءً لأنها دخلت في الاستعمال اليومي إلى درجة أصبحنا لا نعيها كما ينبغي، أو أنها لا تستجيب لطموحاتنا الحالية... وبكلمة، إن الآلهة تشيخ وتهرم أو تموت، ولكن هناك آلهة أخرى لم تولد بعد”.

وكان لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، رمزًا لعودة المقدس بزخم، ليس على مستوى العالم الإسلامي فحسب، بل على مستوى العالم كله، استبشر منه الإسلاميون بالفتح الجديد، واكتسبوا الثقة بأن مراحل المعاناة الطويلة التي قضوها في السجون والمعتقلات والتعذيب ستؤتي ثمارها ولو بعد حين.

ورغم أن الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، قد شهدت في فترة السبعينيات عودة لأصولية مسيحية، إلا أنها كانت مقرونة بشيء من النقد الذاتي والعودة إلى الذات، وإعادة وضع استراتيجية مواجهة جديدة قائمة في القسم الأكبر منها على تجاوز منطق سابق وإقرار بوضع سياسي وفكري جديد، ودخول في معركة إثبات وجود مع متطلبات العصرنة أكثر منها معركة إلغاء لها، أي كانت عودة المقدس عودة اندماج وتكيف وبوصفة جديدة داخل المدى السياسي والبناء الفكري القائم، أرتضاهما، سقفًا لمطالبه وأرضية لنشاطه، وهذا بخلاف عودة الأصولية الإسلامية التي كانت انقلابية وصدامية، فلم تكن عودة مصالحة أو تواصل، بقدر ما كانت عودة استنفار وتعبئة كاملين لمعركة شاملة ضد النظام السياسي، وضد منظومة القيم الرائجة، تنتهي بنهاية أحد طرفي الصراع، أي كانت معركة شمولية لا تطال الميدان السياسي فحسب، بل تصل إلى كل مداخل الحياة والمجتمع من أجل تحقيق أسلمة كاملة.

“ولم تكن عودة الأصولية في العالم الإسلامي بما فيه إيران عودة سياسية منحصرة باستلام السلطة، رغم أن ذلك يعتبر من أولوياتها، بل عودة للبحث في الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي والكيان الاجتماعي معًا، أي استلام السلطة وامتلاك الرأسمال الرمزي والمعنوي اللذين توجه بهما قيم المجتمع المركزية، كان هاجس التغيير الشامل وإعادة البناء من الجذور سمة الخطاب الإسلامي وأساس التربية والتعبئة داخل كياناتها التنظيمية”.

هذا لا يعني أن الأصولية الإسلامية حالة منعزلة عن سياقات التاريخ وتفاعلات المجتمع، بل كان الارتباك الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي عانى منه المجتمع المسلم منذ بدايات القرن العشرين مصدرًا رئيسيًا لتوليد تيارات سياسية بهذه الطريقة، بحيث يمكن القول بأن الأصولية الإسلامية كانت تعبيرًا أيديولوجيًا ومؤشرًا موضوعيًا عن حالة الانسداد العامة التي وصل إليها الواقع الإسلامي.

“ولم يكن صراع الأصولية في العالم الإسلامي، صراعًا فكريًا مع التيارات المضادة كالعلمانية أو القومية أو الاشتراكية، بل لم يكن معركة احتجاج ديني على مدنية أو علمانية السلطة السياسية أو استقلالها عن الوصاية الدينية، بل كانت بالدرجة الأولى حالة احتجاج اجتماعي كبير من الطبقات والقوى المهمشة التي وجدت في الدين ملاذًا للتعبير عن سخطها، وشكلاً أيديولوجيًا للتعبير عن أزمة وعي إسلامي معاصر وإشكالية هوية عامة، لم تتمكن كل الفعاليات الفكرية والسياسية أن تحسمها خلال فترة القرن العشرين كله”. “وكانت السلطة السياسية على امتداد التاريخ الإسلامي، بما فيها سلطة الخلفاء الراشدين”، سلطة مدنية، ولم يبحث أبدًا في دينية السلطة، بالطريقة التي طرحها بعض الأصوليين المعاصرين تحت شعار .. “الدين هو الدولة والدولة هي الدين” “بقدر ما أنصب البحث عن وظيفة الحاكم ودوره ومهامه، وهي مهام في أغلبها – ذات طبيعة اجتماعية – أخلاقية، كما أن الفقه السياسي السيئ استقر على الربط بين الشوكة والكفاية في القيام بمهام السلطة وبين المشروعية”. في الوقت الذي كان البحث في السلطة السياسية عند فقهاء الشيعة مؤجلاً إلى فترة ظهور الإمام الثاني عشر، والافتقار إلى إحكام الضرورة العملية التي يقتضيها الاحتكاك القسري بالحاكم.

لم تنجح القوى الإسلامية في استلام السلطة في فترة الاستقلال، رغم أنها شاركت القوى الوطنية جنبًا إلى جنب في خوض معركة التحرير والاستقلال لأنها ببساطة لم تحمل برنامجًا أو خطة لاستلام السلطة، بل كان مشروعها السياسي في بدايته يقتصر على التحرير والاستقلال، وعلى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، أي “لم تكن الأصوليات الإسلامية في بداياتها مشروع سلطة، أو أيديولوجيا شاملة، بقدر ما كانت تعمل على بث قيم أخلاقية وتعاليم تربوية روحية، تساهم جميعها في تحقيق الفضيلة في المجتمع وتعزيز الثقة بالذات، أي أنه مشروع هوية وتحصين لها، فظل الخطاب الإسلامي حتى عشية الاستقلال، خطابًا وطنيًا يتطابق مع التطلعات السياسية العامة، وبقى تنظيمه عبارة عن تجمعات شعبية مندمجة داخل المجتمع لا تتميز عنه”.

“وكانت أولى أزمات الأصولية الإسلامية، هي في التكيف مع متطلبات التعبئة السلطوية التي مارستها دولة الاستقلال الجديدة، التي يتألف أكثر نخبها من القوميين ذوي الميول العلمانية، فكان الموقع السياسي الطبيعي للإسلاميين هو في المعارضة، وانتقل بذلك نضالهم السياسي من جهاد العدو الخارجي إلى جهاد العدو الداخلي الذي يهدد وضع الدين من الداخل، وتحول خطابهم من لغة الموعظة والأخلاق، إلى خطاب الأيديولوجيا والمنظومة ليواجهوا به القيم الجديدة الغازية”. فشهدت البلدان العربية غداة استقلالها وضعًا تتجاوز فيه كتلتان من المثقفين المدنيين ومن الإسلاميين، يتقاسمان سوق إنتاج القيم المركزية للمجتمع دون أن ينجح أي طرف منهما في استبعاد الآخر، وقد تركز الخلاف بينهما حول موقع الدين من الدولة وفيهما، وتركزت المعركة حول موضوع السلطة والدولة، “وسعى كل معسكر إلى نشر مرجعيته أو قيمة المرجعية على كامل الميادين الاجتماعية، فالعلماني لا يرى إمكانية التقدم والاستمرار إلا بعلمنة كل نواحي الحياة الاجتماعية، ولا يرى الإسلامي الحل إلاّ في أسلمة الدولة والاقتصاد والعلم والثقافة، فأنهار بذلك التقليد الكلاسيكي لتعايش مرجعيات فكرية مختلفة في إطار وتحت ظل دولة واحدة”.

وعندما حُشر الوعي الديني في موقع المعارضة لكل التحولات السياسية والثقافية، اتخذت تلك المعارضة شكل صراع رمزي بين “أنصار الله” الداعين إلى تطبيق الشريعة وبين “أنصار الشيطان” الذين اعتمدوا مرجعية بديلة في تأسيس كيانها السياسي. والنتيجة الحتمية لهذا الشكل الصارم في تأويل الخلاف الداخلي، ومع غلبة الشكل الشمولي للسلطة السياسية الرسمية، هي العنف المسلح، فوجد بذلك الجهاد، كتعبئة مطلوبة لنصرة دين الله. توظيفًا خصبًا من قبل قوى الاحتجاج الديني التي استندت في خطابها السياسي إلى استشهادات كثيفة – ومتعسفة – “لآيات الجهاد والقتال في القرآن الكريم من أجل اكتساب مشروعية المعارضة وتجدير قداسة العنف الذي تمارسه، فاستمال مفهوم الجهاد داخل الثقافة الإحيائية للمعارضة الدينية إلى خطاب احتجاج ولغة تحريف ومبرر مشروع للعنف الداخلي، سببها انسداد معرفي نتيجة المقاربة اللاهوتية والمفردات السياسية في الوعي الديني من جهة، وانسداد سياسي حاصل في المجال العام الذي ينظم آليات السلطة ويحدد طرق تداولها من جهة أخرى”.

وكان خيار الإسلاميين عندها تصعيد المعارضة، والتفكير الجدي بالانقلاب على السلطة، إلاّ إن السلطة وبخطوات سريعة، إما بدافع الخوف والاحتراز أو نتيجة علم بمكيدة سياسية ما، ألغت الوجود السياسي المشروع للإسلاميين، وألقت بكل نخبها في معتقلات وغياهب السجون، فدخلت السلطة في مرحلة جديدة من مراحل حكمها، وهو الحكم البوليسي القمعي، بعدما كانت نخبها زمن الاستقلال تعتبر طليعة التنوير والحرية، ودخل الإسلاميون مرحلة جديدة أيضًا، هي مزيج من شعور نفسي بالغربة عن المجتمع والقطيعة الكاملة مع أشكال الواقع لأنها أشكال جاهلية، فلم تقتصر إدانتهم على النظام السياسي بل توسعت لتشمل المجتمع كله، فانتقل مستوى الإدانة من احتجاج على عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، إلى إدانة جاهلية مستحكمة بكل مرافق الحياة، فانتقل النضال من المستوى السياسي إلى المستوى العقائدي، ومن مستوى الدعوة إلى تطبيق الأصل إلى نعي الأصل نفسه، ومن إشكالية المشروعية إلى إشكالية الكينونة. دفع الشعور بالاغتراب الإسلاميين إلى تمثيل نضالات فترة التأسيس الأولى للدين، والتي كانت معركة التوحيد الخالص والعبودية الصافية لله ضد محيط الكفر والشرك والإلحاد وعبادة الذات والهوى.

* عميد كلية الآداب - جامعة عدن

المراجع في الكتاب

"يمكن نظريًا التمييز بين هاتين الطائفتين من الإرهاب على أساس أن عناصر الفعل كلها تقع ضمن إطار دولة واحدة “إرهاب داخلي” أو أن عناصره تمتد لتشمل أكثر من دولة سواءً أكانت دولة جنسية الفاعل أم الضحية أو مكان وقوع الفعل هو العنصر الأجنبي”، ولا تكاد تكون هناك دولة واحدة نجت من الإرهاب الداخلي في الشرق الأوسط حتى أوروبا واليابان، وانتهاءً بالولايات المتحدة الأمريكية. في الشرق الأوسط تعرضت اليمن موطن صاحب هذه السطور ومصر مؤخرًا إلى إرهاب جماعات متطرفة، كان لها أسوأ العواقب على الاقتصاد، حيث استهدفت تلك الجماعات قطاع السياحة، إضافة إلى ما تعانيه الجزائر من إرهاب بكافة صوره وأسبابه ومسببيه، يسيطر على حياة الجزائريين منذ بداية تسعينات القرن الماضي.

على أن ما حصل “في أوربا الغربية من نشاط للجماعات الإرهابية هو من أكثر الدلائل على أن ديمقراطية الدول أو بالأحرى الحرية السياسية التي يتمتع بها رعاياها، ليست كفيلة بعدم تعرضها للإرهاب، فكانت فرنسا قد عانت في السبعينات والثمانينيات من إرهاب جماعات أقصى اليسار، وعلى رأسها “جماعة العمل المباشر” إضافة إلى نشاط لا زال مستمرًا لحركات أقصى اليمين، إضافة للحركات الانفصالية في كل من تورسيكا وأقاليم ما وراء البحار ونشاطها الإرهابي على الأراضي الفرنسية”.

وعانت ألمانيا الغربية من إرهاب جماعة “بادر منيهوف” إضافة إلى إرهاب أقصى اليمين الذي توسع نشاطه بعد اتحاد الألمانيتين، وازدياد العداء تجاه الأجانب، كما “كان لإيطاليا نصيب من الإرهاب، إضافة إلى معاناتها من الجريمة المنظمة “المافيا” فكانت الألوية الحمراء وغيرها من جماعات أقصى اليسار واليمين قد بدأت نشاطها منذ عام 1972م وحتى الثمانينيات”.

وعانت “إسبانيا من إرهاب الحركات الانفصالية لبلاد الباسك “ETA” وكان لبريطانيا نصيب، وذلك لوجود حركة الجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA) ليذكرها باستمرار بقصة تقسيم إيرلندا وحقوق الأقلية الكاثوليكية في إيرلندا الشمالية”.

ولم تنجُ “الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى من الإرهاب الداخلي”، وكانت حادثة أوكلاهوما سيتي، والتي نفذ حكم الإعدام مؤخرًا بمرتكبيها هي إحدى الدلائل على وجود تصدعات في مجتمع يدعي أكثر من غيره أنه غير قابل للاختراق، وبأنه مثال للديمقراطية والمساواة والتجانس بين مواطنيه، كما عرفت اليابان عن طريق جيشها الأحمر فترة إرهاب، وتعاني الهند من تطرف جماعة من السيخ وغيرهم من حركات تدمي البلاد أحيانًا”.

هذه الأمثلة وغيرها تعزز وجهة النظر القائلة: إن أي مجتمع من المجتمعات قد يتعرض للإرهاب إذا انقطعت صلة الوصل بين المعارضة والحكم القائم، أو بين الشعب والسلطة، أيًا كانت أسباب هذا الانقطاع.

الإرهاب الدولي

يأخذ هذا النوع من الإرهاب حيزًا كبيرًا من الاهتمام الدولي، وكان للإعلام العالمي، وخاصة الغربي، دورًا مهمًا في إبراز هذه الظاهرة وإعطائها في بعض الأحيان أبعادًا شيطانية لم تكن في الحسبان، حتى صدق المنَّجمون وبدأ الأمريكيون بعد أحداث نيويورك وواشنطن يعانون من أعراض بكتيريا الجمرة الخبيثة، دون أن يدري أحد حتى الآن أي شيء عن مرسلي طرود الجرثومة.

كما للأسف الشديد لم يتأخر مجلس الأمن وخاصة بعد حوادث أيلول 2001م في الولايات المتحدة عن الإدلاء برأيه فأصدر القرار رقم (1373) والمتعلق بحث الدول على الانضمام إلى اتفاقية تحويل الإرهاب التي كانت الجمعية قد تبنتها عام 1998م.

لكن ما تُرجم من أمانٍ دولية اقتصر على منحى واحد فقط، وهو تبني اتفاقيات قمع لصور الإرهاب الدولي وتمويله، دون أن تهتم هذه الأدوات بتعريف موضوع بحثها، وإيجاد حلول للأسباب الموجبة لهذا الإرهاب، ولا حتى تحديد هذه الأسباب والاتفاق على خطورتها أصلاً، فأصبح لدى المجتمع الدولي ترسانة قوية قانونية تتعقب الإرهاب بعد وقوعه دون أن يعي من له القرار أن جزءًا من الإرهاب يمكن القضاء عليه بالقضاء على أسبابه.

إن ثمة علاقة بين الإرهاب المحلي والإرهاب الدولي، لذا يرى بعض المهتمين بشؤون الإرهاب أن التعاون ضرورة تفرضها هذه الظاهرة، وأن هذا التعاون لم يقتصر على جماعات تحمل الأيديولوجيات نفسها، بل إن هذا التعاون، كان قائمًا بين جماعات تحمل أفكارًا سياسية متناقضة تتراوح بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، لكنها تجتمع على تحقيق هدف محدد ومباشر من خلال بعض العمليات الإرهابية، وبذلك يقترف مفهوم الإرهاب الداخلي من الإرهاب الدولي اقترابًا كبيـرًا. ويبدو أن ما عانت منه بعض الدول الأوربية من امتداد الإرهاب تعاني منه الكثير من الدول الأخرى، حيث يُعدّ تدخل بعض القوى في الشؤون الداخلية لدول أخرى ومحاولتها تغذية معارضة في بعض الأحيان مستحيلة، تلك المعارضة التي يصبح سلوكها كله عمليات عنف وإرهاب هي ظاهرة يمكن اعتبارها إرهابًا داخليًا ممتدًا في مسبباته نحو الخارج.

الحركات الإسلامية.. بين الأصولية والتطرف والإرهاب

“تفسير ظاهرة العنف وسط الحركات الإسلامية اتخذ مناحي وآراء متعددة حيث نجد تيارًا يستند على نظرية الاستبعاد والتضمين في العمل السياسي، التي يحدد على ضوئها موقف الحركات الإسلامية، حيث إن استبعاد الإسلاميين من خلال المنع والملاحقة والقمع أجبرها إلى اللجوء إلى وسائل غير ديمقراطية ومتطرفة أحيانًا”، وقد “دخل الإسلاميون في صراعات حادة مع حكومات فترة المد القومي في الخمسينيات والستينيات، وما بعدها، وعلى الرغم من أن هذا القمع لم يكن المقصود به الإسلاميين وحدهم، بل أية معارضة – إلا أنهم بسبب كونهم الأكثر حركة وتنظيمًا وتأثيرًا، فقد كان لهم نصيب أكبر من الاضطهاد والملاحقة، وقد برز مصطلح الإرهاب مع صعود الحركات الإسلامية”. إلا أن ظاهرة الإرهاب تجاوزت المجال الديني إلى المجالات الأخرى وبخاصة المجال السياسي، ويبدو جليًا أن هذا المصطلح قد استخدم لوصف العنف الذي تصدر من التطرف في الفكر والنفس، وبذلك فإنها ظاهرة عالمية. وقد يصدر مما هو ديني أو سياسي أو اجتماعي ومن أصوليات أخرى يهودية أو مسيحية، ولكن هذا المصطلح يقصد به في المقام الأول العنف المرتبط بالدين والحركات الإسلامية مما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا.

و«من جانب آخر فإن العنف كوسيلة لحل المشكلات الاجتماعية والسياسية هو صدى لعوامل خارجية، حيث لا يمكن أن نعزل ما يحدث في العالم عما يحدث في اليمن”.

“ووسط هذه الإحاطات والتفاعلات ظهرت بعض الجماعات التي تعتقد بأن ما سواهم من المسلمين قد ارتدوا كفارًا في ظل الحكم بغير ما أنزل الله وظهرت جماعات التطرف الديني التي لها مواقف في المواجهة. وفي مرحلة من المراحل عملت القيادة السياسية على استثمار الدفاع والوازع الديني لدى هذه الحركات الإسلامية المتطرفة لتصفية التطرف اليساري “الاشتراكي” وقد اتخذت هذه الحركات الجهاد سبيلاً لمقاومة اليساريين ومما ساعد على ذلك تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع فرص العمل في الدول النفطية وعودة المغتربين – مما خلق تطرفًا مضادًا للتطرف اليساري”.

ويعكس حدث 11 أيلول شكلاً جديدًا من تصعيد الأصولية الدينية لا ينفصل عن سياقاتها التاريخية، ومضمون خطابها السياسي وآلية إنتاجها للحقيقة، ولم يكن افتعال الحدث بذاته، إعلان حرب أو صدام بين قوتين أو أيديولوجيتين أو ثقافتين، أي صدام بين الإسلام والغرب، بقدر ما كان فعل تمرد مستميت ورمز احتجاج مكثف من مجموعة في ذروة غضبها واستيائها ضد كل ما يجري في العالم، بما فيه العالم الإسلامي، أي لم تكن حرب الطالبان أو القاعدة صدامًا بين الحضارات بل حرب المقدس في لحظة وحشته واغترابه ضد الدنيوي في لحظة زهوه، ليس الكفر الذي يحاربه طالبان أو القاعدة منحصرًا في جغرافيا محددة، بل مداه كل العالم بما فيه بلاد المسلمين وحكامهم وأناسهم، إنه كفر طريقة العيش ونمط في التفكير.

والتقط المثقفون والمسئولون في الولايات المتحدة حدث 11 أيلول بموجات متباينة، تراوحت بين إنعاش مقولة “صراع الحضارات” وبين شاهد على نبوءات توراتية، وبين محاكمة الإسلام على قدرته أو قابليته على التكيف مع عصر التعدد الديني والتنوع الثقافي وعلى قيامه على العنف في ترويج عقيدته، وبين استثمار الحدث لتأكيد قيمة الليبرالية الرأسمالية كمسار محتوم للبشرية باتجاه التقدم، وبين توظيفات استراتيجية وعسكرية تجاوزت الحجم الحقيقي للحدث.

“إن هذا الحدث عبارة عن رسالة احتجاج وموقف خروج على كل ما يقوم عليه العالم، وإعادة إحياء لحرب المقدس ضد عصيان الحياة، وعودة الله غاضبًا ومنتقمًا بعد ما تجرأ الغرب على إماتته وتبعه المسلمون في ذلك”. الوجع المؤلم الذي ولده الحدث، وصنع منه ظاهرة كونية، ومحطة تاريخية يؤرخ بها، ما قبل وما بعد، وأصبح الحدث مخزونًا ضخمًا للأسئلة الكبرى التي تتعلق بكليات المسار الإنساني: أي حول عدالة نظام توزيع للثروة، والقوة والسيادة في العالم، حول الخيارات السياسية والفكرية المعتمدة، حول العقلنة والروحنة، حول المقدس والوضعي، حول حق الله وحق الإنسان.

إلا أن السؤال الذي يشكل محور دلالات الحدث الفكري والسياسي، يتعلق بعودة الدين محتجًا وغاضبًا، في العالم الإسلامي كما في العالم كله.

لقد كتب ماكس موار عام 1878م: “إن أكثر الصحف انتشارًا تقول لنا إن زمن الدين قد ولى وإن الإيمان وهم أو مرض طفولي وإنه اكتشف مؤخرًا أن الآلهة لم تكن من اختراع البشر وأنها فقدت من ثم رصيدها”.

وكتب إميل دوركهايم أيضًا في أوائل القرن العشرين: “إن الأشياء الكبرى في الماضي، تلك التي كان يتحمس لها آباؤنا لم تعد تبعث فينا الحماسة نفسها، سواءً لأنها دخلت في الاستعمال اليومي إلى درجة أصبحنا لا نعيها كما ينبغي، أو أنها لا تستجيب لطموحاتنا الحالية... وبكلمة، إن الآلهة تشيخ وتهرم أو تموت، ولكن هناك آلهة أخرى لم تولد بعد”.

وكان لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، رمزًا لعودة المقدس بزخم، ليس على مستوى العالم الإسلامي فحسب، بل على مستوى العالم كله، استبشر منه الإسلاميون بالفتح الجديد، واكتسبوا الثقة بأن مراحل المعاناة الطويلة التي قضوها في السجون والمعتقلات والتعذيب ستؤتي ثمارها ولو بعد حين.

ورغم أن الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، قد شهدت في فترة السبعينيات عودة لأصولية مسيحية، إلا أنها كانت مقرونة بشيء من النقد الذاتي والعودة إلى الذات، وإعادة وضع استراتيجية مواجهة جديدة قائمة في القسم الأكبر منها على تجاوز منطق سابق وإقرار بوضع سياسي وفكري جديد، ودخول في معركة إثبات وجود مع متطلبات العصرنة أكثر منها معركة إلغاء لها، أي كانت عودة المقدس عودة اندماج وتكيف وبوصفة جديدة داخل المدى السياسي والبناء الفكري القائم، أرتضاهما، سقفًا لمطالبه وأرضية لنشاطه، وهذا بخلاف عودة الأصولية الإسلامية التي كانت انقلابية وصدامية، فلم تكن عودة مصالحة أو تواصل، بقدر ما كانت عودة استنفار وتعبئة كاملين لمعركة شاملة ضد النظام السياسي، وضد منظومة القيم الرائجة، تنتهي بنهاية أحد طرفي الصراع، أي كانت معركة شمولية لا تطال الميدان السياسي فحسب، بل تصل إلى كل مداخل الحياة والمجتمع من أجل تحقيق أسلمة كاملة.

“ولم تكن عودة الأصولية في العالم الإسلامي بما فيه إيران عودة سياسية منحصرة باستلام السلطة، رغم أن ذلك يعتبر من أولوياتها، بل عودة للبحث في الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي والكيان الاجتماعي معًا، أي استلام السلطة وامتلاك الرأسمال الرمزي والمعنوي اللذين توجه بهما قيم المجتمع المركزية، كان هاجس التغيير الشامل وإعادة البناء من الجذور سمة الخطاب الإسلامي وأساس التربية والتعبئة داخل كياناتها التنظيمية”.

هذا لا يعني أن الأصولية الإسلامية حالة منعزلة عن سياقات التاريخ وتفاعلات المجتمع، بل كان الارتباك الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي عانى منه المجتمع المسلم منذ بدايات القرن العشرين مصدرًا رئيسيًا لتوليد تيارات سياسية بهذه الطريقة، بحيث يمكن القول بأن الأصولية الإسلامية كانت تعبيرًا أيديولوجيًا ومؤشرًا موضوعيًا عن حالة الانسداد العامة التي وصل إليها الواقع الإسلامي.

“ولم يكن صراع الأصولية في العالم الإسلامي، صراعًا فكريًا مع التيارات المضادة كالعلمانية أو القومية أو الاشتراكية، بل لم يكن معركة احتجاج ديني على مدنية أو علمانية السلطة السياسية أو استقلالها عن الوصاية الدينية، بل كانت بالدرجة الأولى حالة احتجاج اجتماعي كبير من الطبقات والقوى المهمشة التي وجدت في الدين ملاذًا للتعبير عن سخطها، وشكلاً أيديولوجيًا للتعبير عن أزمة وعي إسلامي معاصر وإشكالية هوية عامة، لم تتمكن كل الفعاليات الفكرية والسياسية أن تحسمها خلال فترة القرن العشرين كله”. “وكانت السلطة السياسية على امتداد التاريخ الإسلامي، بما فيها سلطة الخلفاء الراشدين”، سلطة مدنية، ولم يبحث أبدًا في دينية السلطة، بالطريقة التي طرحها بعض الأصوليين المعاصرين تحت شعار .. “الدين هو الدولة والدولة هي الدين” “بقدر ما أنصب البحث عن وظيفة الحاكم ودوره ومهامه، وهي مهام في أغلبها – ذات طبيعة اجتماعية – أخلاقية، كما أن الفقه السياسي السيئ استقر على الربط بين الشوكة والكفاية في القيام بمهام السلطة وبين المشروعية”. في الوقت الذي كان البحث في السلطة السياسية عند فقهاء الشيعة مؤجلاً إلى فترة ظهور الإمام الثاني عشر، والافتقار إلى إحكام الضرورة العملية التي يقتضيها الاحتكاك القسري بالحاكم.

لم تنجح القوى الإسلامية في استلام السلطة في فترة الاستقلال، رغم أنها شاركت القوى الوطنية جنبًا إلى جنب في خوض معركة التحرير والاستقلال لأنها ببساطة لم تحمل برنامجًا أو خطة لاستلام السلطة، بل كان مشروعها السياسي في بدايته يقتصر على التحرير والاستقلال، وعلى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، أي “لم تكن الأصوليات الإسلامية في بداياتها مشروع سلطة، أو أيديولوجيا شاملة، بقدر ما كانت تعمل على بث قيم أخلاقية وتعاليم تربوية روحية، تساهم جميعها في تحقيق الفضيلة في المجتمع وتعزيز الثقة بالذات، أي أنه مشروع هوية وتحصين لها، فظل الخطاب الإسلامي حتى عشية الاستقلال، خطابًا وطنيًا يتطابق مع التطلعات السياسية العامة، وبقى تنظيمه عبارة عن تجمعات شعبية مندمجة داخل المجتمع لا تتميز عنه”.

“وكانت أولى أزمات الأصولية الإسلامية، هي في التكيف مع متطلبات التعبئة السلطوية التي مارستها دولة الاستقلال الجديدة، التي يتألف أكثر نخبها من القوميين ذوي الميول العلمانية، فكان الموقع السياسي الطبيعي للإسلاميين هو في المعارضة، وانتقل بذلك نضالهم السياسي من جهاد العدو الخارجي إلى جهاد العدو الداخلي الذي يهدد وضع الدين من الداخل، وتحول خطابهم من لغة الموعظة والأخلاق، إلى خطاب الأيديولوجيا والمنظومة ليواجهوا به القيم الجديدة الغازية”. فشهدت البلدان العربية غداة استقلالها وضعًا تتجاوز فيه كتلتان من المثقفين المدنيين ومن الإسلاميين، يتقاسمان سوق إنتاج القيم المركزية للمجتمع دون أن ينجح أي طرف منهما في استبعاد الآخر، وقد تركز الخلاف بينهما حول موقع الدين من الدولة وفيهما، وتركزت المعركة حول موضوع السلطة والدولة، “وسعى كل معسكر إلى نشر مرجعيته أو قيمة المرجعية على كامل الميادين الاجتماعية، فالعلماني لا يرى إمكانية التقدم والاستمرار إلا بعلمنة كل نواحي الحياة الاجتماعية، ولا يرى الإسلامي الحل إلاّ في أسلمة الدولة والاقتصاد والعلم والثقافة، فأنهار بذلك التقليد الكلاسيكي لتعايش مرجعيات فكرية مختلفة في إطار وتحت ظل دولة واحدة”.

وعندما حُشر الوعي الديني في موقع المعارضة لكل التحولات السياسية والثقافية، اتخذت تلك المعارضة شكل صراع رمزي بين “أنصار الله” الداعين إلى تطبيق الشريعة وبين “أنصار الشيطان” الذين اعتمدوا مرجعية بديلة في تأسيس كيانها السياسي. والنتيجة الحتمية لهذا الشكل الصارم في تأويل الخلاف الداخلي، ومع غلبة الشكل الشمولي للسلطة السياسية الرسمية، هي العنف المسلح، فوجد بذلك الجهاد، كتعبئة مطلوبة لنصرة دين الله. توظيفًا خصبًا من قبل قوى الاحتجاج الديني التي استندت في خطابها السياسي إلى استشهادات كثيفة – ومتعسفة – “لآيات الجهاد والقتال في القرآن الكريم من أجل اكتساب مشروعية المعارضة وتجدير قداسة العنف الذي تمارسه، فاستمال مفهوم الجهاد داخل الثقافة الإحيائية للمعارضة الدينية إلى خطاب احتجاج ولغة تحريف ومبرر مشروع للعنف الداخلي، سببها انسداد معرفي نتيجة المقاربة اللاهوتية والمفردات السياسية في الوعي الديني من جهة، وانسداد سياسي حاصل في المجال العام الذي ينظم آليات السلطة ويحدد طرق تداولها من جهة أخرى”.

وكان خيار الإسلاميين عندها تصعيد المعارضة، والتفكير الجدي بالانقلاب على السلطة، إلاّ إن السلطة وبخطوات سريعة، إما بدافع الخوف والاحتراز أو نتيجة علم بمكيدة سياسية ما، ألغت الوجود السياسي المشروع للإسلاميين، وألقت بكل نخبها في معتقلات وغياهب السجون، فدخلت السلطة في مرحلة جديدة من مراحل حكمها، وهو الحكم البوليسي القمعي، بعدما كانت نخبها زمن الاستقلال تعتبر طليعة التنوير والحرية، ودخل الإسلاميون مرحلة جديدة أيضًا، هي مزيج من شعور نفسي بالغربة عن المجتمع والقطيعة الكاملة مع أشكال الواقع لأنها أشكال جاهلية، فلم تقتصر إدانتهم على النظام السياسي بل توسعت لتشمل المجتمع كله، فانتقل مستوى الإدانة من احتجاج على عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، إلى إدانة جاهلية مستحكمة بكل مرافق الحياة، فانتقل النضال من المستوى السياسي إلى المستوى العقائدي، ومن مستوى الدعوة إلى تطبيق الأصل إلى نعي الأصل نفسه، ومن إشكالية المشروعية إلى إشكالية الكينونة. دفع الشعور بالاغتراب الإسلاميين إلى تمثيل نضالات فترة التأسيس الأولى للدين، والتي كانت معركة التوحيد الخالص والعبودية الصافية لله ضد محيط الكفر والشرك والإلحاد وعبادة الذات والهوى.

* عميد كلية الآداب - جامعة عدن

المراجع في الكتاب