الإرهاب.. أوروبي المولد - أمريكي التهجين (15)

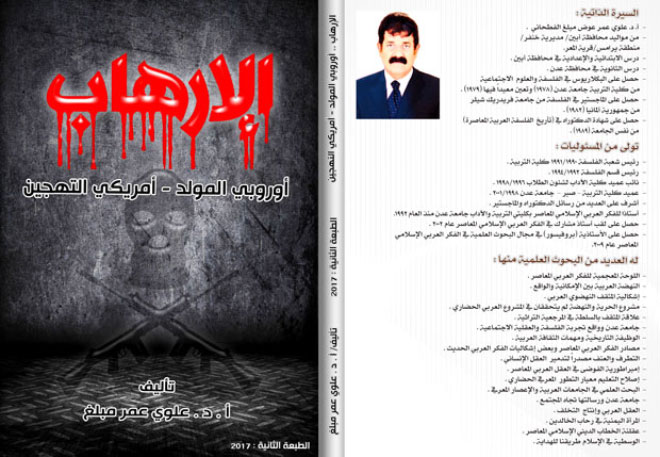

> أ. د. علوي عمر مبلغ*

> الإرهاب – والتحديات العربية والإسلامية الراهنة

خلاصة – واستنتاجات – وحلول ومقترحات

• وبالعودة إلى الإرهاب كموضوع شغل هاجس العقل الإنساني مؤخرًا ودفع البعض إلى تصنيف البشر إلى فئتين: إرهابيين وغير إرهابيين، فإننا نعتقد بضرورة تحديد إطار خاص بالإرهاب وتمييزه عن طوائف الانتهاكات الأخرى، وخاصة الجسيمة منها، مثل جرائم الحرب ضد الإنسانية إضافة إلى جرائم العنف غير المسلح، كالتمييز العنصري، والإتجار بالرقيق الأبيض والمخدرات وغيرها من الانتهاكات، لكونها السبب الأكثر دعوة إلى تفجير العنف بمختلف مظاهره على الصعيدين المحلي والدولي.

• إننا بحاجة ماسة أكثر من اي وقت مضى إلى مرجعية دينية واحدة غير متعددة، وهي سبيلنا إلى وحدة العالم الإسلامي بكل مذاهبه الدينية المتعددة التي للأسف دخلت في حروب وصلت إلى درجة الدم بدلاً من أن تتوجه حروبها إلى الآخر.

• لقد أضحت قوانين التطور الاجتماعي المعروفة في الحياة الاجتماعية تعيش حالة من الانقلاب التاريخي رأسًا على عقب، حيث ما قد تعلمنَّاه في المدارس وصفحات الكتب وأغلفة المجلات وأشرطة الفيديو شاشات التلفزيون، وأدوار السينما، وقاعات المسارح بأن السياسة الخارجية هي انعكاس للسياسة الداخلية، والبناء الفوقي امتداد للبناء التحتي، كلها لم تعد إلا وهم بحيث أثبتت التجارب التاريخية العربية النقيض من ذلك، بدليل إنما لمسناه من تطورات في النهضة العربية الحديثة في مصر على يد محمد علي باشا إنما كان نتاجًا لعوامل خارجية وعلى وجه الأخص الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت على مصر 1798م. وهناك لدينا الكثير من الأدلة. وعلاوة على ذلك فإن التسميات والمصطلحات التي نتعامل بها في قاموس حياتنا السياسية، من ليبرالية، ديمقراطية، العولمة، الحرية، المساواة، الشورى، إنما هي شعارات لم تتحول بعد إلى واقع عملي خاصة في الحقل العربي، وهي بهذا أو ذاك مصطلحات خارجية نتاجًا للخارج وخاصة نتاجًا للثورة الفرنسية أكثر مما هي نتاجًا داخليًا للثورة العربية ذاتها، لا نجد لها ما يفسر أو ما يبرر معناه سواء في المعاجم اللغوية العربية أو سواءً في المرجعية التراثية العربية.

* عميد كلية الآداب - جامعة عدن

المراجع في الكتاب

يتعرض العالم العربي اليوم، كما تتعرض شعوب العالم أجمع، لمناخ حضاري عام يرتدي صفة العالمية، وتنبثق عنه مشكلات وقضايا تطرح نفسها كتحديات حضارية تغييرية، ولكنها تنحو منحنيين ينطوي الواحد منهما على نقيض الآخر.

فالمنحى الأول، يطرح أفكارًا ثقافية تتناول الآداب والفنون بعامة، وتؤسس لأساليب جديدة في التعبير الأدبي والفني ومضمونه وأدواته وقيمه وقضاياه، وفي الفلسفات ومفاهيمها ومصطلحاتها ومنهجياتها وقضاياها، والعمارة في أشكالها ووجهة استخدامها، وفي طرق المعاش وآدابها، والعلاقات الإنسانية وأخلاقياتها وأنماطها، وفي العلوم وقيمها ونتائجها وانعكاساتها على مختلف نواحي الحياة الفكرية والثقافية العامة والدين والعقائد. كما يطرح هذا المنحى مشروعات اجتماعية تتعلق بأسس المجتمع المدني ومؤسساته وبالمفاهيم السياسية وأنظمة الحكم، وخصوصًا فيما يتعلق بآفاق الديمقراطية ومضامينها الجديدة التي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان والتسامح والتفاعل والحريات العامة والحريات السياسية، وفي إغناء مقولات الحق بالاختلاف والاعتراف بالآخر، والعدالة في مختلف مستوياتها ومفهوم المواطنة وعلاقته بالهوية والدولة وحرية التعبير وشرعية التأثير على مصادر القرار والمشاركة فيه، ومفهوم السيادة ومستلزماتها على الصعيدين الداخلي والخارجي. أما أبرز ما يطرحه هذا المنحى، فهو في مجال التكنولوجيا الحديثة بحيث أصبحت وسائل الاتصال والتخاطب والحوار في متناول جميع المؤسسات والأفراد، وأصبحت وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات تدخل إلى كل منزل، وكل مكتب، وإلى المؤسسات السياسية والاجتماعية والتعليمية والتربوية، بصورة جعلت معها عبارة “العالم” هو قرية صغيرة في هذا الكون اللامتناهي واقعًا حيًا ومعاشًا بالفعل والممارسة.

أما المنحى الثاني: الذي تنحوه التحديات المنبثقة من الوضعية الحضارية الراهنة، فإنه يعكس صورة التفاؤل بمستقبل عالمي جديد، ويلقى عليها بمسحة قائمة من الحذر والتوجس، فالتقدم الهائل الذي حققته الحضارة الإنسانية الراهنة، تنحصر رسائله على وجه التقريب بعدد قليل من الدول العظمى، والفائقة القوة في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وتتراتب فيما بينها، القدرات على اتخاذ القرارات وفرضها على محيط هذا الكوكب، بحيث تتركز القيادة الفعلية في دولة واحدة، وبصورة شبه حاسمة، وهذا ما ولد نظامًا دوليًا جديدًا غير متوازن، إلى درجة أنه بإمكانه في أي وقت أن ينذر بانهيار هائل يصيب العالم أجمع، ويهدد الحضارة الإنسانية برمتها.

فالتحديات الحضارية، من هذا التوجه تتجلى "بثلاثة مظاهر متشابكة وأحيانًا متماهية، بحيث يكون الواحد منها نتيجة للاثنين الآخرين وسببًا لهما في الوقت نفسه، فالمظهر الأول، هو سلوك الهيمنة والنفوذ من قبل الدول الماسكة القرار بشكل تراتبي، من جهة والدول الأخرى بعامة، والمتراتبة فيما بينها أيضًا من حيث قدراتها ووسائلها وإدارتها، وبالتالي إمكانياتها على الاستجابة خضوعًا، أو مواجهة، أو تواطؤًا، أو رفضًا معلنًا، أو انعزالاً، وتقوقعًا من جهة أخرى، ويترجم هذا المظهر نفسه من خلال أنواع متعددة من العلاقات بين ذينك الفريقين من الدول، بوجه عام، وبين بعضها بعض بوجه تفصيلي، وأبرزها العلاقات الاقتصادية التي تحاك وفق آلية استغلالية فائقة التعقيد، من شأنها أن تتحكم بلعبة المصالح الاقتصادية، وتبادل الأموال وتحديد شروطها والتزاماتها واستراتيجيتها، مما يجعل الأضعف خاضعًا لنفوذ القوى والهيمنة على السياسة الداخلية والخارجية معًا، فيحصل من جراء ذلك أن تتحول ثروات الشعوب الضعيفة إلى يد الشعوب القوية".

“والمظهر الثاني هو سياسة القوة، إنه مرادف للمظهر الأول ورديف له فالدول الماسكة للقرار، تفرض نفسها حكمًا وشرطيًا في لعبة الأمم التي تكون هي نفسها، قد وضعت قواعدها وقوانينها تحت ستار المحافظة على النظام العالمي الجديد، والسهر على حقوق الإنسان وشرعية الأمم المتحدة، وحماية الأقليات وتعزيز الديمقراطية تتدخل تلك الدول بقواها السافرة في النزاعات التي تنشأ على خارطة العالم سواءً أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وتفرض إرادتها ونظامها الدولي الجديد على الدول والشعوب كافة”.

أما المظهر الثالث الذي يتجلى في التحديات الصادرة عن الوضعية الحضارية العالمية الراهنة، يكمن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار جدار برلين، أصبحت دول العالم كافة تخضع لسلطان واحدة هو الولايات المتحدة الأمريكية، تلك القوة العظمى التي تقف على هرم التراتب بين قوى العولمة، وتتمتع بحق القوي في إصدار القرار وتنفيذه”. وهي تتصرف في العالم على أساس أنه فعلاً قرية صغيرة، أو دولة واحدة تحكمها سلطة واحدة. وعند هذه النقطة بالذات تبدأ المشكلة الكبرى بحيث إننا نجد أن مقوم الحاكم والمحكوم على مستوى دولة العالم، أي دولة الدول فهو وجود طبيعة غير سياسية ومن شأنه أن يعيد العالم البشري إلى شريعة الغاب، ذلك لأن الحاكم في دولة الدول لم يستمد سلطته وحقه بالحكم من الدول، بل من قوته وسلطانه على الدول، وبالتالي فإن العلاقة بينه وبين المحكومين هي أحادية الاتجاه تلك هي شريعة الغاب، والحق فيها للأقوى، وبهذا المعنى فقط يمكن الإشارة إلى نهاية التاريخ، بمعنى آخر إن تاريخ العقد الاجتماعي الأول قد ولىّ وانتهى، وسوف تكون الإنسانية بحاجة يومًا ما، إلى بدء تاريخ جديد لعقد اجتماعي جديد. هذه هي معالم الوضعية الحضارية الراهنة بقضاياها ومشكلاتها، فما موقف الإنسان العربي تجاه تلك التحديات؟.

يتأرجح الإنسان العربي بين تجاذبات تختلف باختلاف الدول القطرية التي ينتمي إليها، وهذه الأخيرة كذلك تختلف بالنظر إلى موقعها الجيواستراتيجي ومركزها السياسي والاقتصادي بين دول العالم، وبالنظر إلى أيديولوجياتها وأنظمتها ومصالحها ومطامح شعوبها، وعلى الرغم من تعدد التجاذبات التي تظهر بين دول العالم العربي، فإننا نشهد بعض الملامح من التقاطب العربي باتجاه خيارين متعارضين من التعامل مع الوضعية الحضارية العالمية الراهنة، فالخيار الأساسي الأول هو خيار الإنسان العالمي وترمز إليه بالممارسة إمارة دبي، والخيار الأساسي الثاني هو خيار الدولة القوية وترمز إليه دولة العراق.

إن هذين الخيارين هما وجهان لموقف واحد، وهو موقف ردة الفعل تجاه الفعل، وبهذا المعنى يشكل الإنسان الذي يتخذ موقفًا لهذا وهو هنا الإنسان العربي، همًّا في الحضارة الإنسانية، إنه همّ بالنسبة إلى ذاته، وهمّ بالنسبة إلى الآخر المنهَّم بالحضارة الإنسانية، إن همَّه بالنسبة إلى ذاته يترجم قلقه دائمًا في داخل المجتمع العربي الباحث عن أسباب البقاء في كيانه وهويته، في استقراره وتماسك عناصره، والباحث عن إمكانيات الوقوف بوجه التيار الحضاري الجارف وتحدياته، وتهديده الدائم بالزوال، أما في أنه همٌّ بالنسبة للآخر الفاعل في الحضارة، فيترجم بكونه مستهلكًا للمنتجات الحضارية الوافدة من الخارج، من مادية وفكرية وثقافية، وملتزمًا بالواجبات والالتزامات المفروضة، ومنضبطًا داخل الحدود المرسومة له سلفًا، وبالتالي فهو موضوع اهتمام باعتباره سوقًا للتصريف من جانب الخارج، وحقل اختبار، ليس فقط في الشأن التجاري والاقتصادي وإنما أيضًا في الشؤون العسكرية وتجارب الأسلحة والتضليل الإعلامي، والاستخبارات ومراقبة ردود الفعل من أجل تثميرها في مخططات الهيمنة. أما الانهمام بالحضارة الإنسانية فيعني أن الإنسان العربي قد توصّل إلى تحقيق شروط التفاعل بتلك الحضارة تفاعلاً مبدعًا يجعله قادرًا على المشاركة في إنتاجها، وهذا ما يشكل مشروعًا حضاريًا جديدًا ينتقل بالإنسان العربي من حالة التردي التي يغرق فيها، والتي يعود سببها بنظر قسطنطين زريق إلى غيابات أربعة: “غياب الشعوب، وغياب القضايا، وغياب العقلانية، وغياب القيم”. وفي نظري أن الغياب الأساسي المسَّبب لهذا التردي، هو غياب العقلانية في معالجة هذه القضية معالجة صريحة وعميقة وبذهنية نقدية ومنفتحة، بحيث يستعيد النظر الفلسفي دورة في الإجابة عن أسئلة الحرية والهوية والحقيقة والدولة والتاريخ، وعندها يكون العقل العربي قد خطأ الخطوة الأولى على طريق مشروع نهضوي جديد من شأنه استعادة العالم العربي كمركز من مراكز القرار على خارطة الحضارة الإنسانية العالمية.

إن طبيعة المخاطر المهددة للهوية الثقافية العربية، وللأمن الثقافي العربي في مواجهة عولمة الاقتصاد والاتصال والثقافة، وانتشار رقعة السوق الكونية لا تتعلق بعمليات العولمة وتداعياتها الثقافية والسياسية والاجتماعية بقدر ما تتعلق بمدى قدرة هذه الهوية الثقافية العربية على تجاوز أزمتها المتمثلة في ضعفها وعجزها عن إعادة إبداعها لذاتها في سياق حركة اجتماعية عنوانها وأفقها المتحرك هو “التنمية الشاملة وتوسيع إطار الديمقراطية” وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل قيم الحوار والتعددية، وقبول الرأي والرأي الآخر.

وفي مواجهة هذه التحديات الراهنة والمستقبلية يجب ألا يظل العرب خارج العصر وخارج التاريخ، وحتى العولمة، عليهم ألا ينظروا إليها نظرة أحادية الجانب، خاصة أن هناك ضوابط كثيرة يمكن اعتمادها في تحقيق موقع متقدم من هذا العالم، ومنها على سبيل المثال:

أ - اعتماد أهم المميزات الاستراتيجية التي امتازت بها الأمة العربية عبر تاريخها، وهي تعمل وتبني حضارتها وذاتها ومنظومتها المفاهيمية، وتحافظ على هويتها، على اعتبار أن هذا الكم الحضاري ليس ملكًا لها فحسب، بل وإنما يجب أن يصب في سياق التطور الإنساني بمفاهيمه الواسعة، على الرغم من أن الغزوات والحملات الاستعمارية التي استهدفت الأرض، الإنسان، الحضارة والهوية، وضعت في اعتبارها تدمير هذه الحضارة وتمزيق الجغرافيا وإضاعة التاريخ معًا.

ب - الاستناد إلى الشريعة الإسلامية السمحاء لمواجهة تيارات التزييف ودخول العصر بكل قوة، وامتلاك ناصية العلم والمعرفة، والتكنولوجية وتسخيرها في خطط النهوض والتطور.

ج- تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالمستوى المعيشي للناس، وحرية التعبير وعدم كبت الحريات وقمعها والتعددية السياسية، وديمقراطية التعليم ومجانيته.

د- التمسك بالهوية الثقافية العربية وخصوصيتها، ورفض مظاهر الغزو الثقافي، وتعزيز أساليب التعاون الثقافي العربي، وإلغاء الحواجز التي تحول دون انتقال وتعاون أدوات الثقافة وأولها الكتاب.

هـ - تنمية العطاء الحضاري قوميًا وإنسانيًا بوصف الثقافة مصدر إيداع وعطاء، وسبيل تعاون مع مختلف الثقافات العالمية، وعدم رفض الامتناع على مناهل ومصادر المعرفة العالمية من الآخر.

“ويظل موضوع الحرية مطروحًا في هذا المجال، ودورها في تحقيق مستقبل ثقافي عربي نتطلع من خلاله كعرب، إلى المشاركة الفعالة في خلق حياتنا القادمة وأمننا الثقافي بصورة توفر الاحترام لمجتمعنا بحيث يمكننا من استخدام أدواتنا الفكرية لتطوير مناخ ثقافي متحرر ومتنور. إن طبيعة الإبداع سواءً كان في العلم والتجارب والمكتشفات، أم في ميادين الفنون والآداب، لا تقبل نموه في ظل الإرهاب الخارجي والقيود المفروضة”.

إنه من الضرورة بمكان أن نتحدث عن دور الفكر العربي في التحديات الراهنة، وما عُلق به من تهم باطلة وملفقة، وآخر هذه التعليقات الإرهاب، والهمجية والتخلف.

ونجدها فرصة ذهبية في هذا المضمار لتحديد عوامل صيرورة هذا الإنسان العربي من أجل أن يكون فعلاً قادرًا على اختراق الحدث، ودخول العصر، ومجاراة الآخر بالمنطق والعقل، لا بالدردشة والكلمات الرنَّانة والإنشائية وبخطاب علمي غير سجالي يبتعد عن التنظير والأبراج العاجية، والخروج من صوامع العزلة والاغتراب الحضاري، وأي حديث باتجاه معاكس لمعالجة هذا الهم، يعد ضربًا من الوهم ومنافيًا للحقيقة.

• إن الإرهاب صورة من صور العنف الذي يشهده العالم، على أن هذا الشكل من العنف لا يقارب في خطره على الكيان الدولي مما يصنعه الفقر، البطالة، الفساد، الاختلاسات، الرشوة، الكبت، القمع، وعمالة الأطفال، المرض، الجهل، الرق الأبيض، المخدرات، وهي آثار مدمرة على البنيان الاجتماعي ابتداءً من الأسرة وانتهاءً بأرقى أشكال التنظيم الدولي.

• إن الإرهاب يبقى ظاهرة جلية أخذت وستأخذ مستقبلاً حيزًا كبيرًا من الاهتمام الدولي دون مبرر منطقي، حيث بدأت ردود الأفعال تختلط مع الأساليب الكامنة وراء هذا العنف، وأصبح الإرهابيون ديمقراطيين، وأصحاب الحق إرهابيين دون أن يكون هناك أساس لهذه التسميات، لكن من أكثر الأمور التي تدعو إلى الدهشة هي الحاجة إلى معرفة مدى ارتباط الأديان السماوية بالإرهاب. وليصبح السؤال الفلسفي الأصل عن مدى ارتباط الأديان بالعنف، محل اهتمام واسع النطاق.

• إن ما يثير التحفظ هنا هو هذه الحاجة التي لا يفتأ العرب في تغذيتها، وهي نفي أو ربط الإسلام بالإرهاب، وبرغم قناعتنا أن حوار الأديان أمر غير مفزوع منه الأسباب لا مكان لذكرها في هذا المقام، ورفض الآخر هو القاعدة، إلاَّ أنه لا بد من التنويه في هذا المجال هو أن ما يقوم به بعض من رجال الدين الذين هم أحيانًا قادة سياسيون في آن معًا، إنما يقومون به باسم الدين، ويحيطون أنفسهم بهالة من القداسة، ويضفون على أفعالهم نوعًا من الحكمة الإلهية، مما يجعل من الصعوبة بمكان لمن لا يشاركهم الاعتقاد الديني أن يفصل بين تصرفاتهم والدين، لكن ما برَّره يومًا رجال الدين النصارى لا يصيب شرعه يسوع الأخلاقية، وما قام به الحشاشون وغيرهم من مسلمين حتى تاريخه، لا يعيب الإسلام بل يُعاب على من جعل الدين مطيَّة، وتاجر باسم الدين لأغراض مصلحية بحتة.

• الارتباط بالسياسة أمر لا مفر منه بخصوص الإرهاب سواءً قام به فرد لصالحه أو لصالح منظمة، أم جماعة لصالح دولة، دون أن يعني ذلك انفصال باقي الجرائم حكمًا عن السياسة، فجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها ما هي إلا ترجمة لقرار سياسي، دون أن يكون ذلك هو الخصوصية التي تميّزها عن باقي الجرائم، وعليه فإن مشكلة الإرهاب الحقيقية تكمن في هذا الكم من المصطلحات غير القانونية التي طغت على المفهوم الجرمي، ليصبح مفهومًا سياسيًا، سواءً كان ذلك على الصعيد الداخلي أم الدولي.

• إن هناك فرقًا بين الترهيب وممارسة القمع الذي تقوم به بعض الأنظمة الحاكمة ضد رعاياها للمحافظة على نظام معين، والذي يعتبر هنا شكلاً من أشكال النظم السياسية الديكتاتورية، بما يحمله ذلك من جرائم تقترفها هذه الأنظمة، وبين الإرهاب كمفهوم جرمي يمارس من قبلها كالخطف لبعض المعارضين والخصوم السياسيين وإدخالهم المعتقلات أو اغتيال بعض الشخصيات المعارضة وغيرها من افعال إرهابية.

• من أجل مواجهة هذه التحديات الكبرى، نرى أن هناك مجموعة مداخل قد تسمح بتحقيق بنية عربية متماسكة ومتوازنة، تحقق هذه المواجهة مع الإشارة إلى أن مثل هذه المواجهة لا تعني القطيعة مع الغرب. إن ما نفهمه في إطار هذه المسألة إنما ينطلق من أننا نعمل على الإفادة العظمى من تقدمه الاقتصادي والعلمي الهائل، ونحاول أن نعقد صلات عميقة مع الغرب الأوربي المناهض لهيمنة العولمة محققين بذلك فعلاً هادفًا، لكن تحقيق جدوى هذا وذاك مرهون أولاً وثانيًا بإعادة بناء الداخل العربي عبر تلك المداخل التي نلخصها بالديمقراطية ونخلق حالة من التوازن في الثروة الوطنية والقومية، وكذلك بمواجهة الثقافة الظلامية التي تنكر الآخر بثقافة تنويرية متقدمة، وأخيرًا عبر خلق جسور عميقة بين الأطراف العربية وبصيغة تطبيع عربي – عربي يكون من مقتضياته إنتاج حالة صحية وعميقة من التضامن العربي. ولعلنا نجمل هذا كله بواحد من النواظم الأخلاقية الجمالية، بحيث تغدو قضية التحديات التي تواجه الواقع العربي أكثر رهافة وحميمية، أما الناظم المذكور فقد برز في دعوة انتهى إليها المؤتمر العالمي لليونسكو ستوكهولم عام 1998م وتمثلَّت في ضرورة مواجهة ثقافة الاستهلاك واستهلاك الثقافة بالتربية والحرية واحترام الذاتية الإنسانية والتعددية الثقافية.

• لقد شكل الإسلام مصدر رعب وإرهاب لدى العالم الأمريكي والغربي على حدٍ سواء، وهو مبرر يحتمي وراءه الغرب حيث يشعرون تمامًا بصعوبة اختراق المنظومة المفهومية للإسلام، ومن هنا يظل الإسلام في نظر الآخر حقل إرهاق وتعب لهم، وبالتالي يرتبط مصير ومستقبل، بل وتطور هذا العالم بمدى تدمير الإسلام الذي يُعد معيقًا لحركة التقدم والتطور الغربي، دون أن يتذكر هذا العالم حقيقة أن جزءًا كبير من العلم والمعرفة والحضارة التي تحققت في الغرب، إنما ساهم العرب والمسلمون بدور لا يستهان به فيه، انطلاقًا من حقيقة أن العلم ملك للبشرية كلها دون أن يكون حكرًا على أحد.

• لقد استطاعت أمريكا أن تحكم قبضتها على العالم اقتصاديًا والآن تروج لبضاعتها سياسيًا من خلال تصدير مفاهيمها كالعولمة، وأخيرًا الإرهاب.

• تصدير مفهوم الإرهاب من قبل الولايات المتحدة إلى العالم العربي الإسلامي هو تعبير عن حركة إسقاط على الآخر، أي كما هو معروف أن الولايات المتحدة تأسست على أساس الحرب، واستقلت بالحرب وتوحدت بالحرب وأصبح الحرب جزءًا من حياتها وتاريخها، وفي ظل سقوط القطب الآخر المتمثل في الاتحاد السوفيتي وكتلة أوربا الشرقية سابقًا أخل هذا التوازن بالسياسة الأمريكية، حيث تبحث اليوم أمريكا وتفتش عن عدوًا جديدًا والتي تراه في الإسلام أي «الخطر الأخضر». ومن هنا ألصقت بالإسلام تهمة الإرهاب والعنف والدم، وهذا يجعل من قيادة الولايات المتحدة التمويه لشعبها لكي تتناسى الأوضاع الداخلية العاصمة والمتمثلة بالأوضاع الاقتصادية، والجريمة، وعدم المواطنة المتساوية والأوضاع الصحية والاجتماعية السيئة، وهي بذلك تتجه في إشعال حروبها تارة ضد أفغانستان واليوم على العراق وغدًا على سوريا... إلخ. ومن أجل إلهاء شعوبها للالتفاف لأوضاعها الداخلية، لأنه لمجرد وقف حملات العداء والحروب للشعوب ستندلع وتنفجر الجبهة الداخلية وتتفكك داخل الولايات المتحدة، بسبب عدم تجانس مواطنيها وآخرها مطالبة المكسيك بعودة ولاية تكساس إليها.

• لقد دأب الفكر العربي الإسلامي منذ نعومة أظافره على إنتاج ولادة تمجيد دور القائد إلى درجة تالية وعدم اللجوء إلى بناء العمل المؤسسي الجماعي، ولعل من المفيد القول أن من ضمن أسباب فول نجم وزوال الحضارة العربية الإسلامية هو غياب دور العمل الجماعي في ذلك، وعلى الرغم من إيماننا واعتقادنا الراسخين بأهمية دور الفرد في التاريخ إلا أن ذلك الدور لابد أن يتوارى أمام عظمة الجماهير الكادحة، إن وجود شخصيات أسطورية في التاريخ العربي الإسلامي، كشخصية صلاح الدين الأيوبي، لا يعني بأنها تمثل حالة متفردة أو شاذة في التاريخ، بل أن وجود هذه الشخصية وبروزها، إنما يدل على أن هذه الظاهرة نتاجًا للمجتمع والظروف التي أنجبته وهذه الظروف قادرة على إنجاب المزيد من هذه الشخصيات وخاصة حينما تصبح هذه الشخصية مندمجة في المجتمع. ولذلك فأن تالية وعبارة الفرد في المجتمع العربي شرط كافي لأحداث القطيعة مع الديمقراطية وبروز بذرة العنف والإرهاب.

• أن العملية التعليمية والتربوية في عالمنا العربي هي في الحقيقة إعادة إنتاج للأمية من جديد، حيث تعودنا منذ لحظات الولادة أن نمارس العنف والكبت ابتداءً من دور الأب مع أسرته ومرورًا بالمدرس مع طلابه، وانتهاءً بالمجتمع القائد مع رعاياه، رفض الحوار، رفض الأسئلة، ممارسة البابوية والقمع والتسلط، وبالتالي فإن السلطة هي الملجأ الأخير لتراكم درجات القمع والقسوة وفي أعلى مستوياتها، ونجدها من المفارقات العجيبة أن نطالب بالديمقراطية بعد أن نمارس هذه القطعية مع أنفسنا، ونجد أن السلطة محقة تمامًا عندما تلجأ إلى مطاردة وملاحقة خصومها ومعارضيها، وأن لا تسمح بانتخابات حرة، وأن تشكل التعددية السياسية والحزبية يافطة ليس إلا، نعم محقة السلطة في ذلك وهذا الحق تقررها مشروعية الحياة نفسها التي عبَّرنا عنها بهذا المستوى من الحرمان.

* عميد كلية الآداب - جامعة عدن

المراجع في الكتاب