رغم مرور أكثر من عقدين على التدخلات الأميركية المباشرة وغير المباشرة في اليمن، لا تزال نتائج المقاربات السياسية والعسكرية لواشنطن في هذا البلد محكومة بالفشل، حيث تحوّل اليمن من ساحة محلية مضطربة إلى ساحة نفوذ لقوى دولية لطالما اعتبرتها الولايات المتحدة خصوما إستراتيجيين، كالصين وروسيا وكوريا الشمالية، إلى جانب إيران، هذا الواقع لم يكن مفاجئا بقدر ما كان نتيجة حتمية لرؤية أميركية قاصرة، اختزلت اليمن في كونه مجرد “حديقة خلفية” للسعودية، متجاهلة تعقيداته البنيوية، والعقائدية، وموقعه الجيوسياسي الفريد في خاصرة الخليج العربي جنوب شبه الجزيرة العربية.

هذه الرؤية السطحية دفعت واشنطن إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات التي أثبتت فشلها لاحقا، بدءا من صيف عام 1994 حينما اصطفت مع نظام صنعاء في حربه ضد الجنوب، تحت ذريعة دعم الدولة الموحدة في مواجهة ما تبقى من التيارات اليسارية، لكنها غضّت الطرف عن حقيقة أن صنعاء آنذاك كانت تشكّل نقطة عبور رئيسية لـ”الأفغان العرب”، ومركزا ناشطا للتنظيمات الجهادية التي عادت لاحقا لتصطدم بها واشنطن نفسها، فقد قاتلت الولايات المتحدة عمليا، وإن بشكل غير مباشر، إلى جانب البنية التي شكلت لاحقا قاعدة للتطرف والإرهاب.

بعد هجمات 11 سبتمبر – أيلول الإرهابية، وقعت واشنطن في تناقض أكثر خطورة، إذ دعمت نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح تحت عنوان مكافحة الإرهاب، رغم تقارير استخباراتية كانت تحذّر من أن صالح كان يستخدم تلك الموارد لتغذية شبكة معقدة من المصالح والصفقات مع عناصر القاعدة داخل اليمن، وهو ما ساهم في بقاء خطر التنظيمات الجهادية فاعلا رغم التمويلات والمساعدات الكبيرة حتى إنه نشأ في اليمن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وفي مرحلة “الربيع العربي” دعمت الولايات المتحدة، بالتنسيق مع السعودية، عملية انتقال سياسي لكن تلك العملية بقيت (صورية)، أعادت إنتاج منظومة الحكم السابقة بوجوه جديدة، دون تغيير في البنية العميقة للدولة أو الأجهزة الأمنية، ومع الوقت، انهارت تلك المبادرة تماما إثر انقلاب الحوثيين على السلطة، وسيطرتهم على مؤسسات الدولة بدعم إيراني مشترك مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وتحالفات خاطئة لجيران اليمن السعوديين والعمانيين.

وفي عام 2015، حاولت المملكة العربية السعودية استعادة زمام المبادرة عبر إطلاق “عاصفة الحزم”، ونجحت في مهمتها الأولى بتأمين باب المندب، ومنع الحوثيين من بسط سيطرتهم على مضيق إستراتيجي بالغ الحساسية لكن هذا الإنجاز لم يستمر، بسبب تحالفات خاطئة عقدتها الرياض، خصوصا مع فرع جماعة الإخوان المسلمين اليمني وبعض القوى القبلية التي لم تكن تملك وزنا حقيقيا في مواجهة المشروع الحوثي، تلك التحالفات، القائمة على حسابات غير دقيقة، أدت لاحقا إلى إعادة تمكين الحوثيين في مناطق الساحل، بما في ذلك محيط باب المندب، الذي يفترض أنه أصبح آمنا.

الخطر الأكبر لا يكمن في عودة الحوثيين إلى مواقع إستراتيجية فحسب، بل أيضا في ما كشفته التقارير الأميركية مرة بعد أخرى حول علاقات الجماعة بشبكات أمنية وتقنية مع روسيا والصين وكوريا الشمالية، وهو ما يعكس اتساع دائرة نفوذ الجماعة إلى ما يتجاوز التحالف التقليدي مع إيران، ويشير إلى تشكّل محور دولي جديد في خاصرة الخليج العربي، هذا التحول لم يكن ليحدث لولا الإخفاقات الإستراتيجية المتتالية في فهم طبيعة الجماعة وتطور بنيتها الاستخباراتية والعسكرية.

لكن التهديد الحقيقي اليوم لم يعد إيران، بل اليمن الذي يتحول تحت سلطة الحوثيين إلى نسخة أشد تطرفا من النموذج الإيراني، فبينما كان النظام الإيراني في نسخته الخمينية يسعى إلى توسيع نفوذه خارج حدوده الجغرافية، فإن جماعة الحوثي تمتلك مشروعا يتجاوز السيطرة على اليمن، نحو حلم “اليمن الكبير” الذي يمتد إلى حكم نصف شبه الجزيرة العربية، هذا الحلم مؤسس على عقيدة مذهبية زيدية ترى أن الإمام يجب أن يكون حاضرا، وتجسده عمليا في شخصية عبدالملك الحوثي، الذي لا يُنظر إليه بوصفه قائدا سياسيا بل ممثلا شرعيا للإمام، بعكس المذهب الاثني عشري الذي يؤمن بغياب الإمام.

هذه الرؤية العقائدية تتلاقى مع سردية قومية تتغذى من فكرة أن الحوثيين ينحدرون من مكة، ويعتبرون أنفسهم الأحق بحكم الحجاز واليمن والجنوب معا، أي أنهم لا يتعاملون مع اليمن بحدوده الجغرافية الراهنة، بل كوحدة مقدسة تتجاوز الدولة الوطنية، ومع غياب مفهوم الدولة الحديثة في شمال اليمن، الذي لم يعرف طوال تاريخه نموذج الدولة الوطنية بمفهومها الجمهوري أو المدني، تبدو هذه السردية قابلة للترسيخ وسط جمهور واسع.

والأخطر أن الثقافة الشعبية السائدة في شمال اليمن، ولعقود طويلة من التجهيل وتفشّي الأميّة، سمحت بتمدد هذه الفكرة العقائدية، ولا يمكن تجاهل أن الحوثيين اليوم يحظون بدعم أو قبول ضمني من شريحة واسعة تفوق 20 مليون نسمة، ما يجعل من الصعب التعامل معهم كجماعة هامشية أو محدودة الأثر.

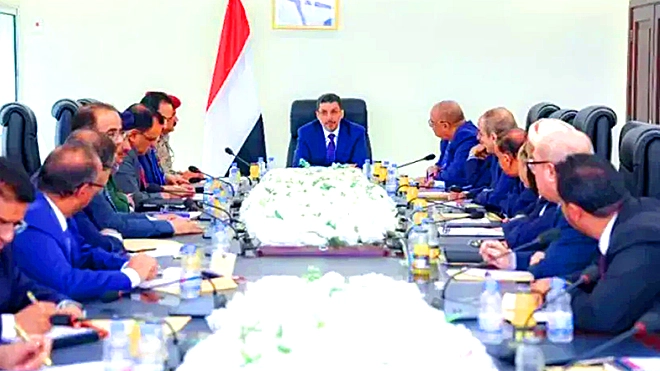

حتى في المناطق التي توصف بأنها “محررة”، لا يزال الخطر قائما، الجنوب، الذي يفترض أنه خارج سيطرة الحوثيين، يشهد نشاطا متزايدا للتنظيمات المتطرفة كداعش والقاعدة وأنصار الشريعة، وهذا يعود لغياب رؤية سياسية واضحة، وانعدام التوازن داخل مجلس القيادة الرئاسي، الذي فُرضت تركيبته بطريقة لا تعكس موازين القوى على الأرض، ولا تمثل الإرادة الشعبية في الجنوب الشراكة السياسية الحالية التي تضم أطرافا متناقضة الأجندات والمصالح تعيق بناء مؤسسات مستقرة وتسمح باستمرار الخلل الأمني لأنها منحت صفة شرعية لقوى أيديولوجية تستفيد من تمثيلها في المجلس.

وإذا كانت واشنطن لا تزال تصر على النظر إلى اليمن من خلال العدسة السعودية، فإنها ترتكب الخطأ ذاته الذي ارتكبته في العراق وأفغانستان، تجاهل الخصوصيات الاجتماعية والسياسية والإفراط في الثقة بالتحالفات الظرفية والتقديرات غير الواقعية أدت إلى نتيجة واضحة: جماعة انقلابية مصنفة أميركيا على لوائح الإرهاب تتحول إلى كيان مسلّح يمتلك ترسانة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، وشبكة علاقات مع قوى معادية لواشنطن وتفرض سيطرتها على مضيق تمر منه التجارة الدولية.

ما يجري في اليمن اليوم ليس مجرد صراع أهلي، بل هو نتيجة تراكمية لقراءات خاطئة في واشنطن، إن إصرار الإدارة الأميركية على التعامل مع اليمن كمساحة نفوذ تقليدية تابعة للسعودية وتغاضيها عن التفاصيل الدقيقة لتركيبة اليمن السياسية والاجتماعية، أديا إلى إنتاج واقع جيوسياسي جديد خطير، لا يقل تهديدا عن إيران الثورية عام 1979، بل يمكن القول إن النموذج الحوثي في اليمن قد يشكل تهديدا أكبر وأكثر تعقيدا، لأنه يستند إلى شرعية دينية محلية، ورؤية قومية توسعية، ونفوذ شعبي داخلي يصعب اقتلاعه بالقوة.

أمام هذا الواقع، لا بد من مراجعة جذرية لطريقة التعامل مع اليمن، تقوم على الفهم الحقيقي لتاريخه، وهويته، وقواه الفاعلة، الاستمرار في تجاهل حقائق الأرض لن يؤدي سوى إلى تعميق الفوضى، وفتح المجال أمام المزيد من القوى المعادية للنفوذ الأميركي والغربي في المنطقة، لترسيخ أقدامها على مقربة من أهم الممرات المائية في العالم.

عن "العرب اللندنية"