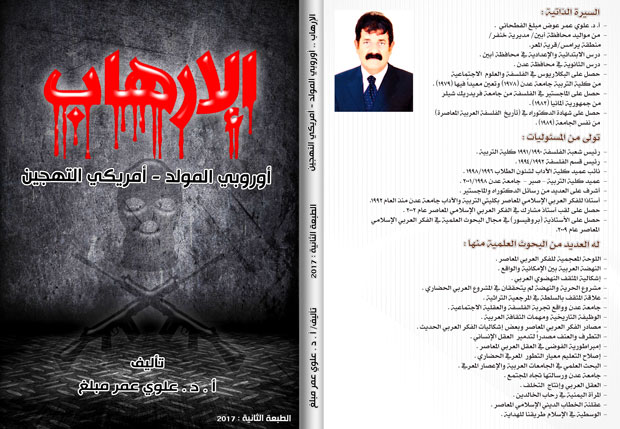

الإرهاب.. أوروبي المولد - أمريكي التهجين (3)

> أ. د. علوي عمر مبلغ*

> إن الفجوة بين مواقف الدول الغربية ومواقف دول العالم الثالث من موضوع العنف الإرهابي تبلغ درجة من العمق والاتساع يبدو غالبًا أن معجزة فقط هي التي تستطيع ردمها، فالإرهاب الفردي في أشكال معينة وعلى أيدي مرتكبين معنيين بالنسبة إلى المعسكر الغربي هو وحده الذي يجب مكافحته والتغلب عليه، وليس أي شيء آخر.

إن هناك من العوامل الخارجية ما يعمل على إنتاج الإرهاب كرد فعل على ممارسة الغرب وأمريكا الغطرسة والعداء للإسلام بوصفه العدو الأول للحضارة الغربية.

“لقد تلاقت مقولة فوكوياما بوضع حد للحركة التاريخية للصدارة بحيث تنتهي بالغرب، ومقولة هانتنغتون بحتمية الصراع بين الحضارات الحضارة الغربية هي نتاج اليهودية والمسيحية”، لقد تلاقت هذه المقولات لتشكل دعوة لتبني عقيدة عسكرية تتخذ من الإسلام الراديكالي عدوًا استراتيجيًا كما كانت الشيوعية في منتصف القرن الماضي “وتنادي بأن الحرب باتت ضرورة أخلاقية”.

غير أن ظروف العقد الماضي لم تمنح هؤلاء قدرة على التأثير في مسار القرار الأمريكي بشكل حاسم، فقد كان المسلمون طوال العقد الماضي ضحايا التعصب المسيحي في البوسنة والشيشان وكوسوفو ومقدونيا، فضلاً عن أن ليبرالية الديمقراطيين صنعت رأيًا مضادًا في مؤسسات القرار الأمريكي ضد هذا التيار واليمين المتطرف، ولقد عبر عن هذا رسميًا مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب شرق آسيا (آنذاك) إدوارد جيرجيان بكلمة ألقاها في مؤسسة ميريديان هاوس حيث أكد فيها على “أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى الإسلام كأنه الخطر العقائدي الذي سيواجهه الغرب أو الذي سيهدد السلام العالمي، لأن ذلك مبالغة في رد تبسيطي على واقع معقد”.

إن انتقاء الإسلام عدوًا استراتيجيًا للغرب مجازفة تهدد السلام العالمي، وهو ما يجعل معظم أوربا تتردد في الإعلان عن ذلك، وتعترض على التصريحات الفجّة التي يقوم بها السياسيون حول ذلك، وتسعى لاستخدام مفرد كالإرهاب أو التطرف أو الأصولية، فإقحام الدين في السياسة يعد انتهاكًا لأهم مبادئ الأيدلوجية العلمانية التي تتمسك بها، وتحريضًا لكثير من المسلمين المنسجمين مع الفكرة العلمانية على التراجع والعودة إلى الفكرة الدينية واستفزازًا لأكثر من مليار مسلم موزعين على معظم أمم الأرض، وتهديدًا للعلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بينها وبين دول المسلمين، غير أن الجزء الصعب من العملية هو كيفية تسويق الإسلام كعدو استراتيجي في المجتمعات الغربية نفسها، إذ يمكن قبوله كعدو عقائدي أو تاريخي أو حضاري أو ثقافي، ولكن ما هي المخاطر التي يمثلها الإسلام وتستدعي استراتيجية عسكرية لمواجهته؟ هل يملك تقنية عالية ومنافسة؟

إن هجمات 11 أيلول هي لحظة فاصلة في التاريخ السياسي الأمريكي على الدرجة نفسها من الدرامية كأي لحظة مماثلة سبقتها. والرد الأمريكي – حملة كبرى ضد الإرهاب قد تبلور كسياسة في سياق ثقافة سياسية محافظة، كونغرس يهيمن عليه المحافظون وإدارة من المحافظين الجدد. إن “الأيدلوجية” المحافظة الجديدة واللاهوت اليميني المسيحي قد انخرطا معًا بقواتهما لدفع السياسات الأمريكية والسياسة الخارجية الأمريكية، وبخاصة في الشرق الأوسط باتجاه عدواني نزاع للتدخل عازم بوضوح على إعادة تشكيل الخريطة السياسية للمنطقة وفق أهوائهما. وقد ساعدت أفعال الحكومة الإسرائيلية هذه الحملة وصياغتها الأيدلوجية مباشرة داخل أروقة السلطة الأمريكية وفي المحافل العامة، وأصبحت السياسة والأفعال الإسرائيلية مسألة داخلية أمريكية، وليست مجرد مسألة من مسائل السياسة الخارجية الأمريكية، لقد أعطت الحكومة الأمريكية في اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية “تعريف للإرهاب أُحادي الجانب ويخدمها ذاتها”. “إن استبعاد ممارسة إرهاب الدولة من جانب إسرائيل وأمريكا وحلفائها وعملائها أمر يمارس منذ وقت طويل” وأطلق مبادرات سياسية خارجية تغيّر شروط العلاقات الخارجية.

أما إذا كانت ستنجح محليًا أو دوليًا، وبخاصة في الشرق الأوسط فإنه أمر ستقرره الديناميكيات الأمريكية الداخلية ورد الفعل الدولي - الأوربي وبخاصة الوضع على أرض الواقع في الشرق الأوسط. إن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم ببطء وبانتظام بإخفاء طابع مؤسساتي على البنى الداخلية للحرب على الإرهاب، ومن ناحية أخرى وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد نجحت بتحريك بعض الأفعال في الحرب على الإرهاب دوليًا، “فإنها تخوض في صعوبات عملية لإضفاء الطابع المؤسساتي على الإجراءات والبنيات التي تريدها، وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، فإن المدرسة الإمبريالية الجديدة الأمريكية في التفكير، تريد تغيير نظام الحكم في العراق وفلسطين وتريد بحسب ما يفترض أن تجلب ديمقراطية إلى المنطقة بواسطة القوة العسكرية الأمريكية، مع ذلك فإن المسألة الرئيسية هي كيف يكون إدخال هذه التغيرات؟ وكيف يتم ذلك دون إلحاق ضرر استراتيجي جسيم بالولايات المتحدة؟”.

لقد شرع منفذو سياسات إدارة بوش المتشددة في الظهور في أوساط الإعلام بين المثقفين وبين النواب والشيوخ المنتخبين وعلى سبيل المثال فإن إيمانويل والرشتاين يلقي ظلاً من الشك على قدرة أمريكا في تحقيق أهداف سياستها في الشرق الأوسط بواسطة القوة، ويكتب قائلاً: “هل يعني هذا – إذًا – أن باستطاعة الولايات المتحدة أن تغزو العراق، أن تغزوه بسرعة، وأن تقيم فيه نظام حكم صديقًا ومستقرًا؟ غير مرجح ولنضع في اعتبارنا أنه في ثلاث حروب خطيرة خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1945م “كوريا – فيتنام – وحرب الخليج” انتهت واحدة إلى الهزيمة واثنتان إلى تعادل – وليس هذا سجلاً مجيدًا على وجه التحديد”.

غير أن الثابت والواضح الآن هو أن الولاء الأول هو للإسلام دون غيره وأن الفكر الإسلامي لا يزال له بعد خمسة عشر قرنًا سلطان عليهما تصعب زعزعته، وقد كان المسلمون الأوائل إبان ازدهار حضارتهم ينهلون نهلاً من منابع الحضارات والثقافات غير الإسلامية دون تحرج أو تحفظ أو حيرة أو قلق، فقد كانت الثقة بالنفس تعمر صدور هؤلاء وهم الفاتحون السادة. “أما وقد وقع المسلمون في براثن الاستعمار الفرنجة مكيدة للإسلام وفخًا، واقتباسًا معاديًا للدين، والواقع أن هذا الخلل النفسي، وهذا الارتياب المرضي وفقدان الثقة، لكان للإسلام المعاصر في زعمنا شأن آخر”.

وليس من شك في أن انفجارات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية كشفت عن مأزق العلاقة الثقافية بين العرب والأمريكيين وبدا واضحًا أن الرأي العام الأمريكي ومعه الغالبة الساحقة من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لا يعرفون الحد الأدنى عن الثقافة العربية الإسلامية ولا يميزون بين مبادئ الدين الإسلامي وقوى سياسية تستخدم الدين الإسلامي استخدامًا خاطئًا وتوظفه لأغراض سياسية مدانة أساسًا من العرب والمسلمين، قبل أن تكون مدانة من الأمريكيين بشكل خاص والعالم الغربي بشكل عام، دليلنا على ذلك أن المتهم الرئيسي بتفجيرات نيويورك وواشنطن، أي أسامة بن لادن مطرود من موطنه الأصلي السعودية، وقد انتزعت منه الجنسية السعودية في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمه مع جماعته في تنظيم القاعدة في الجهاد ضد الوجود العسكري السوفيتي في أفغانستان.

ولقد كشفت توجهات الإدارة الأمريكية في الرد على الإرهاب الدولي عن منحى خطير في العلاقة بين الدول والجماعات الدينية القومية، فهناك نقص فادح في ثقافة أصحاب القرار الأمريكي حول تاريخ الشعوب العربية والإسلامية وثقافاتها وحضاراتها، علمًا أن الدراسات العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية حول العرب والمسلمين لا تكاد تحصى، وهناك مؤتمر سنوي يضم غالبية الباحثين الأمريكيين والمقيمين في أمريكا حول تطور بلدان الشرق الأوسط مما يعني وجود نيات خبيثة، وتجاهل، وليس جهلاً لدى أصحاب القرار الأمريكي مما قد ينعكس بشكل أزمات متلاحقة بين العرب والأمريكيين بسبب التوجهات الخاطئة لتلك الإدارة في سعيها في القبض على الإرهابيين، بعد أن تصنفهم جميعًا من العرب والمسلمين، أليس ذلك سببًا كافيًا لنشوء ظاهرة العنف والإرهاب؟ كرد على هذه السياسة الأمريكية الغربية. “وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشعوب الغربية أنتجت عشرات المنظمات الإرهابية، كالنازيين الجدد والفاشيين الجدد، وجماعة الجيش الأحمر الياباني، وجماعة الألوية الحمراء، وجماعة الباسك، والمافيا الإيطالية والأمريكية والروسية وغيرها، فلماذا الإصرار على إلصاق تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين دون غيرهم”.

إن ذلك يتطلب تحليلاً عميقًا لأهمية البعد الثقافي في تصوير العلاقات المستقبلية بين العرب والغرب وبشكل خاص الولايات المتحدة.

إن علاقة المجتمعات العربية بالغرب نحتاج مجددًا إلى تضافر جهود جميع الباحثين لدى الطرفين – ومرد ذلك أن آخر المقولات الغربية في عصر العولمة تجلت بشكل خاص في مقولتي فوكوياما حول: “نهاية التاريخ والإنسان الأخير” وصموئيل هنتجتون حول: “صدام الحصارات” وفسر العرب هاتين المقولتين الأيديولوجيتين أيضًا بشكل أيديولوجي انتهى إلى القول باحتمال توجيه معركة العرب ضد العرب والمسلمين، “وجاءت حرب أفغانستان لتقدم الدليل القاطع على أن خوف العرب والمسلمين كان مشروعًا حيث صنفوا جميعًا في خانة الإرهاب الدولي وتناست الإدارة الأمريكية أن الغالبية الساحقة من الأنظمة العربية أن لم نقل جميعها – تدين بالولاء شبه التام للأمريكيين”، وهي تشتري السلاح من الغرب وترسل أبناءها للتعلم في مدارسها وجامعاتها وتشتري سلعًا غربية بمليارات الدولارات سنويًا، وتودع أموالها في بنوكه فلماذا يُتهم العرب إذن بالإرهاب الدولي؟

كما أن كثيرًا من الباحثين الغربيين يعتبرون أن الجانب الديني أو الغيبي هو المكون الأساسي للتراث العربي، وفي ذلك ظلم وتشويه لهذا التراث في مختلف حقبه، فهناك كوكبة من المفكرين العرب كانوا على درجة عالية جدًا من العقلانية، ولم تستطع آلة القمع السلطوية الحد من تأثيرها في الفكر العربي والإسلامي ويكفي التذكير بأن دعاة العقلانية يشكلون تراثًا عربيًا على درجة عالية من التكامل، ولا يجوز وصفه بالتمرد على التراث السائد فحسب بل بوصفه التراث المضيء والأكثر رسوخًا والأكثر تأثيرًا في تطور الفكر العربي.

أما عدم استفادة القوى السياسية من هذا التراث وتوظيفه لبناء دولة عربية عصرية فمسألة أخرى تُسأل عنها القوى الاستبدادية التسلطية في العالم العربي، ولا يُسأل عنها دعاة التراث العربي العقلاني.

فالغرب ليس واحدًا وليس مطلقًا بل يمتاز بالتنوع والتناقضات والصراعات كما أن المجتمعات العربية بدورها ليست واحدة بل تمتاز أيضًا بالتنوع الثقافي والديني والاجتماعي وبالتالي فقد آن الأوان لمراجعة معارفنا عن الغرب ولإعادة النظر في المسلمات الراسخة في أذهاننا عنه وبناء صورة جديدة تساعد على تقديم معرفة عقلانية وليست عاطفية أو انفعالية عن صورة الجامعات العربية في الغرب. فالسائد لدى العرب هو صورة الغرب الاستعماري البشع الذي أشاع مناخًا من الصدام والمواجهة مع الشرق، وصورة الغرب هي دومًا صورة الغرب المنتصر كما عبر عنها فوكوياما وهنتجتون، فهو انتصار الأقوى سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا ومعرفيًا. إن صورة الآخر ليست حقيقية، إذ لا يظهر الشرق على حقيقته ولا الغرب على حقيقته بل صورة كل منهما معكوسة في مخيلة الطرف الآخر، صحيح أن الغرب اخترع شرقه، ولكن من الصحيح كذلك أن الشرق اخترع غربه، لكل منه موقعه وكلاً بطريقته وآلياته، وإذا كانت السمة الغالبة في الخطاب العربي المعاصر رفض الصورة التي يحملها الغرب تحديدًا عن العربي والمسلم، مع البحث لها عن سياقات ودوافع، فإن هذا الرفض لا يوازيه تساؤل عن الصورة التي يبنيها العربي عن الغرب وعن علاقتهما بواقع هذا الغرب. إنه يتشكى من تشويه الغرب لصورته، لكنه لا ينتبه إلى أن صورة الغرب ليست أقل تشويهًا لديه.

إن تبادل صور التعارف المتخيلة بين الغرب من جهة والعالم الإسلامي من جهة أخرى هي وليدة تاريخ طويل من مجموعة الأفكار المتخيَّلة، فهناك الكثير من العوامل السلبية لدى الجانبين تقود إلى فهم خاطئ للآخر، وهو الأمر الذي لا نستطيع التعرض إليه في هذا البحث. إن الحوار المسؤول واحترام الرأي والرأي الآخر والدعوة إلى تطبيق القوانين والقرارات الدولية تطبيقًا موحدًا وغير منحاز شروط لا غنى عنها لبناء غد أفضل تنعدم فيه الرغبة في حل المنازعات بالقوة العسكرية الدولية، أو عن طريق إشعال حروب ومنازعات أهلية تدمر شعوبًا وجماعات بشرية بكاملها.

“لقد اختار الغرب بعناية أشد العناصر عداءً للعرب وأكثرها عنصرية وهي الصهيونية واليهودية بديلاً عن هذا الحوار الجاد الذي ندعو إليه، وأنه رغم ما يُقال عن التقارب بين الحضارات والحوار بين الثقافات أي “المثاقفة” فإنه لن يحدث أي إنجاز حقيقي في ردم الهوة بين العالم العربي والغربي ما دامت إسرائيل موجودة كدولة دينية عنصرية على أرض عربية مقدسة”. “أو ربما كان من سوء حظ الهيمنة الغربية الجديدة أنها بدورها قد جاءت في وقت يتصاعد فيه بصورة مذهلة، والتعلق بالمحلي والتشبث به، والثقة فيه، أي الإسلام الذي هو عند الغرب معاول للإرهاب والتخلف أي مشروع النقيض الجديد “الخطر الأخضر” بعد زوال المنظومة الاشتراكية “الخطر الأحمر”.

إن مصدر القلق لدى الغرب مرتبط في الأساس بالفكرة الإسلامية التي تتمحور حولها “عالمية الإسلام” وهو الأمر الذي يَطال كل مسلم إلى يوم يبعثون، كما أن الجهاد ومحاربة الشرك والكفر والإلحاد جزء أصيل في العقيدة المحمدية، وقد ألح عليها القرآن الكريم في آياته وتضمنتها السنة النبوية.

إن ذاكرة الغرب الحضارية والتاريخية ليس بمقدورها الانعتاق من فكرة الفتوحات الإسلامية، مهما بدا في الوقت الحاضر بعيدًا بل ومستحيلاً، ومهما تعددت أوجه ذلك الفتح وأنماطه وأساليبه، والغرب اليوم بعد أن تمكن من سيادة العالم أيديولوجيًا وسياسيًا، فإنه لا شك يسعى حثيثًا إلى تعميق هذه السيادة وإلى حشد كل الضمانات والاحترازات اللازمة لبقائها، بل ولربما لاستمرار خلودها.

ومن هذا المنطلق كان لابد للأيدلوجيات والأدبيات الغربية أن تجد في هذه العناصر بالذات مبرراتها أو المسوِّغات التي تتيح لها أن تنصُب من الإسلام الخصم الأشرس للغرب.

“إننا نؤمن تمام الإيمان بأن المسلمين لا يشكلون أي خطر حقيقي على أحد إلا على أنفسهم، ونحن ندرك في الوقت نفسه إن المسلمين سياسيةً وفكرًا أهون من أن يهددوا الغرب تهديدًا صميمًا”، ولكن نودع الخطر الذي يمثله الإسلام بالنسبة إلى الغرب هو أن الإسلام يشكل بالنسبة للغرب أقوى جهة تحصينيه ضد أيدلوجياته ومحاولاته مسخ الهويات الخاصة. “إن هناك كثيرًا من أسلحة الاتهامات الموجهة إلى الثقافة العربية وتصب معظمها في أنها ثقافة قائمة على تشجيع الإرهاب، وقد أصبح هذا الاتهام سائدًا في الغرب، بل وأزداد عمقًا ورسوخًا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م ومن هذه الاتهامات أنها، أي الثقافة العربية – معادية للديمقراطية لأنها ثقافة غير قائمة على التسامح والاعتراف بالتنوع – ولا تملك التقاليد اللازمة للاعتراف بالرأي الآخر”.

وخلاصة القول فيما يخص حقل الإرهاب والتربة الناشئة لزراعته فإن الرأي السائد في الأسرة الدولية هو أنه ليس فقط من خلال التعريف المقبول عمومًا يمكن أن يكون الكفاح ضد الإرهاب شيئًا ذا معنى بل يجب أن يكون هناك أيضًا تطبيق موضوعي لهذا التعريف على مرتكبي الأعمال الإرهابية أيًا كانت هويته وانتماؤه، أو تحالفاته السياسية، فعندئذ، وعندئذ فقط يمكن لهذا الكفاح أن يتعامل بطريقة مُرضية مع هذا البلاء والشر الحقيقي المُسمى بالإرهاب، “أما سياسة الكيل بمكيالين والحكم بقانونين، وهو ما كرسته قمة شرم الشيخ وموقف الولايات المتحدة من عدوان إسرائيل على لبنان في إبريل 1996م وتباين موقفها من القاعدة وأسامة بن لادن والطالبان من جهة وإرهاب الدولة الإسرائيلية اليومي والمتصاعد، وخاصة منذ انتفاضة الأقصى، كل هذا يشكل برغم طرحه نص قرار الجمعية العامة رقم 42/159 بتاريخ 7/12/1997م” المؤكد على ضرورة التمييز بين أعمال الإرهاب المدانة وبين الكفاح المشروع ضد المحتل أو المستعمر فهو الوجه الأكثر قبحًا لتحكم الدولة الأعظم وصنيعها بمقاليد العالم بما لا يتفق مع القانون أو الأخلاق، وربما يشجع العنف، بدل أن يجتثه باجتثاث أسبابه. ومن هنا ما دامت أسباب اللجوء إلى الترهيب غافلة عن ذهن المنضمين لمكافحة الإرهاب أو أنهم عنها متغافلون، فلن نجد حلاً لما يسمى بالإرهاب، حتى يفتش العالم عن سبب لجوء إنسان ما إلى قتل نفسه قبل الآخرين، والنفوس غالية على أصحابها، وليحاول فهم الدافع “الباعث” لما نراه من عمليات انتحارية أو استشهادية “سمها ما تشاء” كي يستطيع فعلاً قطع دابر الإرهاب من جذوره، وإن لم نفعل ذلك فنحن لا نحارب الإرهاب بل نبتدعه ونزيد من أشكاله.

* عميد كلية الآداب - جامعة عدن

أ. د. علوي عمر مبلغ*

المراجع في الكتاب

إن هناك من العوامل الخارجية ما يعمل على إنتاج الإرهاب كرد فعل على ممارسة الغرب وأمريكا الغطرسة والعداء للإسلام بوصفه العدو الأول للحضارة الغربية.

“لقد تلاقت مقولة فوكوياما بوضع حد للحركة التاريخية للصدارة بحيث تنتهي بالغرب، ومقولة هانتنغتون بحتمية الصراع بين الحضارات الحضارة الغربية هي نتاج اليهودية والمسيحية”، لقد تلاقت هذه المقولات لتشكل دعوة لتبني عقيدة عسكرية تتخذ من الإسلام الراديكالي عدوًا استراتيجيًا كما كانت الشيوعية في منتصف القرن الماضي “وتنادي بأن الحرب باتت ضرورة أخلاقية”.

غير أن ظروف العقد الماضي لم تمنح هؤلاء قدرة على التأثير في مسار القرار الأمريكي بشكل حاسم، فقد كان المسلمون طوال العقد الماضي ضحايا التعصب المسيحي في البوسنة والشيشان وكوسوفو ومقدونيا، فضلاً عن أن ليبرالية الديمقراطيين صنعت رأيًا مضادًا في مؤسسات القرار الأمريكي ضد هذا التيار واليمين المتطرف، ولقد عبر عن هذا رسميًا مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب شرق آسيا (آنذاك) إدوارد جيرجيان بكلمة ألقاها في مؤسسة ميريديان هاوس حيث أكد فيها على “أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى الإسلام كأنه الخطر العقائدي الذي سيواجهه الغرب أو الذي سيهدد السلام العالمي، لأن ذلك مبالغة في رد تبسيطي على واقع معقد”.

إن انتقاء الإسلام عدوًا استراتيجيًا للغرب مجازفة تهدد السلام العالمي، وهو ما يجعل معظم أوربا تتردد في الإعلان عن ذلك، وتعترض على التصريحات الفجّة التي يقوم بها السياسيون حول ذلك، وتسعى لاستخدام مفرد كالإرهاب أو التطرف أو الأصولية، فإقحام الدين في السياسة يعد انتهاكًا لأهم مبادئ الأيدلوجية العلمانية التي تتمسك بها، وتحريضًا لكثير من المسلمين المنسجمين مع الفكرة العلمانية على التراجع والعودة إلى الفكرة الدينية واستفزازًا لأكثر من مليار مسلم موزعين على معظم أمم الأرض، وتهديدًا للعلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بينها وبين دول المسلمين، غير أن الجزء الصعب من العملية هو كيفية تسويق الإسلام كعدو استراتيجي في المجتمعات الغربية نفسها، إذ يمكن قبوله كعدو عقائدي أو تاريخي أو حضاري أو ثقافي، ولكن ما هي المخاطر التي يمثلها الإسلام وتستدعي استراتيجية عسكرية لمواجهته؟ هل يملك تقنية عالية ومنافسة؟

إن هجمات 11 أيلول هي لحظة فاصلة في التاريخ السياسي الأمريكي على الدرجة نفسها من الدرامية كأي لحظة مماثلة سبقتها. والرد الأمريكي – حملة كبرى ضد الإرهاب قد تبلور كسياسة في سياق ثقافة سياسية محافظة، كونغرس يهيمن عليه المحافظون وإدارة من المحافظين الجدد. إن “الأيدلوجية” المحافظة الجديدة واللاهوت اليميني المسيحي قد انخرطا معًا بقواتهما لدفع السياسات الأمريكية والسياسة الخارجية الأمريكية، وبخاصة في الشرق الأوسط باتجاه عدواني نزاع للتدخل عازم بوضوح على إعادة تشكيل الخريطة السياسية للمنطقة وفق أهوائهما. وقد ساعدت أفعال الحكومة الإسرائيلية هذه الحملة وصياغتها الأيدلوجية مباشرة داخل أروقة السلطة الأمريكية وفي المحافل العامة، وأصبحت السياسة والأفعال الإسرائيلية مسألة داخلية أمريكية، وليست مجرد مسألة من مسائل السياسة الخارجية الأمريكية، لقد أعطت الحكومة الأمريكية في اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية “تعريف للإرهاب أُحادي الجانب ويخدمها ذاتها”. “إن استبعاد ممارسة إرهاب الدولة من جانب إسرائيل وأمريكا وحلفائها وعملائها أمر يمارس منذ وقت طويل” وأطلق مبادرات سياسية خارجية تغيّر شروط العلاقات الخارجية.

أما إذا كانت ستنجح محليًا أو دوليًا، وبخاصة في الشرق الأوسط فإنه أمر ستقرره الديناميكيات الأمريكية الداخلية ورد الفعل الدولي - الأوربي وبخاصة الوضع على أرض الواقع في الشرق الأوسط. إن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم ببطء وبانتظام بإخفاء طابع مؤسساتي على البنى الداخلية للحرب على الإرهاب، ومن ناحية أخرى وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد نجحت بتحريك بعض الأفعال في الحرب على الإرهاب دوليًا، “فإنها تخوض في صعوبات عملية لإضفاء الطابع المؤسساتي على الإجراءات والبنيات التي تريدها، وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، فإن المدرسة الإمبريالية الجديدة الأمريكية في التفكير، تريد تغيير نظام الحكم في العراق وفلسطين وتريد بحسب ما يفترض أن تجلب ديمقراطية إلى المنطقة بواسطة القوة العسكرية الأمريكية، مع ذلك فإن المسألة الرئيسية هي كيف يكون إدخال هذه التغيرات؟ وكيف يتم ذلك دون إلحاق ضرر استراتيجي جسيم بالولايات المتحدة؟”.

لقد شرع منفذو سياسات إدارة بوش المتشددة في الظهور في أوساط الإعلام بين المثقفين وبين النواب والشيوخ المنتخبين وعلى سبيل المثال فإن إيمانويل والرشتاين يلقي ظلاً من الشك على قدرة أمريكا في تحقيق أهداف سياستها في الشرق الأوسط بواسطة القوة، ويكتب قائلاً: “هل يعني هذا – إذًا – أن باستطاعة الولايات المتحدة أن تغزو العراق، أن تغزوه بسرعة، وأن تقيم فيه نظام حكم صديقًا ومستقرًا؟ غير مرجح ولنضع في اعتبارنا أنه في ثلاث حروب خطيرة خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1945م “كوريا – فيتنام – وحرب الخليج” انتهت واحدة إلى الهزيمة واثنتان إلى تعادل – وليس هذا سجلاً مجيدًا على وجه التحديد”.

غير أن الثابت والواضح الآن هو أن الولاء الأول هو للإسلام دون غيره وأن الفكر الإسلامي لا يزال له بعد خمسة عشر قرنًا سلطان عليهما تصعب زعزعته، وقد كان المسلمون الأوائل إبان ازدهار حضارتهم ينهلون نهلاً من منابع الحضارات والثقافات غير الإسلامية دون تحرج أو تحفظ أو حيرة أو قلق، فقد كانت الثقة بالنفس تعمر صدور هؤلاء وهم الفاتحون السادة. “أما وقد وقع المسلمون في براثن الاستعمار الفرنجة مكيدة للإسلام وفخًا، واقتباسًا معاديًا للدين، والواقع أن هذا الخلل النفسي، وهذا الارتياب المرضي وفقدان الثقة، لكان للإسلام المعاصر في زعمنا شأن آخر”.

وليس من شك في أن انفجارات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية كشفت عن مأزق العلاقة الثقافية بين العرب والأمريكيين وبدا واضحًا أن الرأي العام الأمريكي ومعه الغالبة الساحقة من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لا يعرفون الحد الأدنى عن الثقافة العربية الإسلامية ولا يميزون بين مبادئ الدين الإسلامي وقوى سياسية تستخدم الدين الإسلامي استخدامًا خاطئًا وتوظفه لأغراض سياسية مدانة أساسًا من العرب والمسلمين، قبل أن تكون مدانة من الأمريكيين بشكل خاص والعالم الغربي بشكل عام، دليلنا على ذلك أن المتهم الرئيسي بتفجيرات نيويورك وواشنطن، أي أسامة بن لادن مطرود من موطنه الأصلي السعودية، وقد انتزعت منه الجنسية السعودية في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمه مع جماعته في تنظيم القاعدة في الجهاد ضد الوجود العسكري السوفيتي في أفغانستان.

ولقد كشفت توجهات الإدارة الأمريكية في الرد على الإرهاب الدولي عن منحى خطير في العلاقة بين الدول والجماعات الدينية القومية، فهناك نقص فادح في ثقافة أصحاب القرار الأمريكي حول تاريخ الشعوب العربية والإسلامية وثقافاتها وحضاراتها، علمًا أن الدراسات العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية حول العرب والمسلمين لا تكاد تحصى، وهناك مؤتمر سنوي يضم غالبية الباحثين الأمريكيين والمقيمين في أمريكا حول تطور بلدان الشرق الأوسط مما يعني وجود نيات خبيثة، وتجاهل، وليس جهلاً لدى أصحاب القرار الأمريكي مما قد ينعكس بشكل أزمات متلاحقة بين العرب والأمريكيين بسبب التوجهات الخاطئة لتلك الإدارة في سعيها في القبض على الإرهابيين، بعد أن تصنفهم جميعًا من العرب والمسلمين، أليس ذلك سببًا كافيًا لنشوء ظاهرة العنف والإرهاب؟ كرد على هذه السياسة الأمريكية الغربية. “وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشعوب الغربية أنتجت عشرات المنظمات الإرهابية، كالنازيين الجدد والفاشيين الجدد، وجماعة الجيش الأحمر الياباني، وجماعة الألوية الحمراء، وجماعة الباسك، والمافيا الإيطالية والأمريكية والروسية وغيرها، فلماذا الإصرار على إلصاق تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين دون غيرهم”.

إن ذلك يتطلب تحليلاً عميقًا لأهمية البعد الثقافي في تصوير العلاقات المستقبلية بين العرب والغرب وبشكل خاص الولايات المتحدة.

إن علاقة المجتمعات العربية بالغرب نحتاج مجددًا إلى تضافر جهود جميع الباحثين لدى الطرفين – ومرد ذلك أن آخر المقولات الغربية في عصر العولمة تجلت بشكل خاص في مقولتي فوكوياما حول: “نهاية التاريخ والإنسان الأخير” وصموئيل هنتجتون حول: “صدام الحصارات” وفسر العرب هاتين المقولتين الأيديولوجيتين أيضًا بشكل أيديولوجي انتهى إلى القول باحتمال توجيه معركة العرب ضد العرب والمسلمين، “وجاءت حرب أفغانستان لتقدم الدليل القاطع على أن خوف العرب والمسلمين كان مشروعًا حيث صنفوا جميعًا في خانة الإرهاب الدولي وتناست الإدارة الأمريكية أن الغالبية الساحقة من الأنظمة العربية أن لم نقل جميعها – تدين بالولاء شبه التام للأمريكيين”، وهي تشتري السلاح من الغرب وترسل أبناءها للتعلم في مدارسها وجامعاتها وتشتري سلعًا غربية بمليارات الدولارات سنويًا، وتودع أموالها في بنوكه فلماذا يُتهم العرب إذن بالإرهاب الدولي؟

كما أن كثيرًا من الباحثين الغربيين يعتبرون أن الجانب الديني أو الغيبي هو المكون الأساسي للتراث العربي، وفي ذلك ظلم وتشويه لهذا التراث في مختلف حقبه، فهناك كوكبة من المفكرين العرب كانوا على درجة عالية جدًا من العقلانية، ولم تستطع آلة القمع السلطوية الحد من تأثيرها في الفكر العربي والإسلامي ويكفي التذكير بأن دعاة العقلانية يشكلون تراثًا عربيًا على درجة عالية من التكامل، ولا يجوز وصفه بالتمرد على التراث السائد فحسب بل بوصفه التراث المضيء والأكثر رسوخًا والأكثر تأثيرًا في تطور الفكر العربي.

أما عدم استفادة القوى السياسية من هذا التراث وتوظيفه لبناء دولة عربية عصرية فمسألة أخرى تُسأل عنها القوى الاستبدادية التسلطية في العالم العربي، ولا يُسأل عنها دعاة التراث العربي العقلاني.

فالغرب ليس واحدًا وليس مطلقًا بل يمتاز بالتنوع والتناقضات والصراعات كما أن المجتمعات العربية بدورها ليست واحدة بل تمتاز أيضًا بالتنوع الثقافي والديني والاجتماعي وبالتالي فقد آن الأوان لمراجعة معارفنا عن الغرب ولإعادة النظر في المسلمات الراسخة في أذهاننا عنه وبناء صورة جديدة تساعد على تقديم معرفة عقلانية وليست عاطفية أو انفعالية عن صورة الجامعات العربية في الغرب. فالسائد لدى العرب هو صورة الغرب الاستعماري البشع الذي أشاع مناخًا من الصدام والمواجهة مع الشرق، وصورة الغرب هي دومًا صورة الغرب المنتصر كما عبر عنها فوكوياما وهنتجتون، فهو انتصار الأقوى سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا ومعرفيًا. إن صورة الآخر ليست حقيقية، إذ لا يظهر الشرق على حقيقته ولا الغرب على حقيقته بل صورة كل منهما معكوسة في مخيلة الطرف الآخر، صحيح أن الغرب اخترع شرقه، ولكن من الصحيح كذلك أن الشرق اخترع غربه، لكل منه موقعه وكلاً بطريقته وآلياته، وإذا كانت السمة الغالبة في الخطاب العربي المعاصر رفض الصورة التي يحملها الغرب تحديدًا عن العربي والمسلم، مع البحث لها عن سياقات ودوافع، فإن هذا الرفض لا يوازيه تساؤل عن الصورة التي يبنيها العربي عن الغرب وعن علاقتهما بواقع هذا الغرب. إنه يتشكى من تشويه الغرب لصورته، لكنه لا ينتبه إلى أن صورة الغرب ليست أقل تشويهًا لديه.

إن تبادل صور التعارف المتخيلة بين الغرب من جهة والعالم الإسلامي من جهة أخرى هي وليدة تاريخ طويل من مجموعة الأفكار المتخيَّلة، فهناك الكثير من العوامل السلبية لدى الجانبين تقود إلى فهم خاطئ للآخر، وهو الأمر الذي لا نستطيع التعرض إليه في هذا البحث. إن الحوار المسؤول واحترام الرأي والرأي الآخر والدعوة إلى تطبيق القوانين والقرارات الدولية تطبيقًا موحدًا وغير منحاز شروط لا غنى عنها لبناء غد أفضل تنعدم فيه الرغبة في حل المنازعات بالقوة العسكرية الدولية، أو عن طريق إشعال حروب ومنازعات أهلية تدمر شعوبًا وجماعات بشرية بكاملها.

“لقد اختار الغرب بعناية أشد العناصر عداءً للعرب وأكثرها عنصرية وهي الصهيونية واليهودية بديلاً عن هذا الحوار الجاد الذي ندعو إليه، وأنه رغم ما يُقال عن التقارب بين الحضارات والحوار بين الثقافات أي “المثاقفة” فإنه لن يحدث أي إنجاز حقيقي في ردم الهوة بين العالم العربي والغربي ما دامت إسرائيل موجودة كدولة دينية عنصرية على أرض عربية مقدسة”. “أو ربما كان من سوء حظ الهيمنة الغربية الجديدة أنها بدورها قد جاءت في وقت يتصاعد فيه بصورة مذهلة، والتعلق بالمحلي والتشبث به، والثقة فيه، أي الإسلام الذي هو عند الغرب معاول للإرهاب والتخلف أي مشروع النقيض الجديد “الخطر الأخضر” بعد زوال المنظومة الاشتراكية “الخطر الأحمر”.

إن مصدر القلق لدى الغرب مرتبط في الأساس بالفكرة الإسلامية التي تتمحور حولها “عالمية الإسلام” وهو الأمر الذي يَطال كل مسلم إلى يوم يبعثون، كما أن الجهاد ومحاربة الشرك والكفر والإلحاد جزء أصيل في العقيدة المحمدية، وقد ألح عليها القرآن الكريم في آياته وتضمنتها السنة النبوية.

إن ذاكرة الغرب الحضارية والتاريخية ليس بمقدورها الانعتاق من فكرة الفتوحات الإسلامية، مهما بدا في الوقت الحاضر بعيدًا بل ومستحيلاً، ومهما تعددت أوجه ذلك الفتح وأنماطه وأساليبه، والغرب اليوم بعد أن تمكن من سيادة العالم أيديولوجيًا وسياسيًا، فإنه لا شك يسعى حثيثًا إلى تعميق هذه السيادة وإلى حشد كل الضمانات والاحترازات اللازمة لبقائها، بل ولربما لاستمرار خلودها.

ومن هذا المنطلق كان لابد للأيدلوجيات والأدبيات الغربية أن تجد في هذه العناصر بالذات مبرراتها أو المسوِّغات التي تتيح لها أن تنصُب من الإسلام الخصم الأشرس للغرب.

“إننا نؤمن تمام الإيمان بأن المسلمين لا يشكلون أي خطر حقيقي على أحد إلا على أنفسهم، ونحن ندرك في الوقت نفسه إن المسلمين سياسيةً وفكرًا أهون من أن يهددوا الغرب تهديدًا صميمًا”، ولكن نودع الخطر الذي يمثله الإسلام بالنسبة إلى الغرب هو أن الإسلام يشكل بالنسبة للغرب أقوى جهة تحصينيه ضد أيدلوجياته ومحاولاته مسخ الهويات الخاصة. “إن هناك كثيرًا من أسلحة الاتهامات الموجهة إلى الثقافة العربية وتصب معظمها في أنها ثقافة قائمة على تشجيع الإرهاب، وقد أصبح هذا الاتهام سائدًا في الغرب، بل وأزداد عمقًا ورسوخًا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م ومن هذه الاتهامات أنها، أي الثقافة العربية – معادية للديمقراطية لأنها ثقافة غير قائمة على التسامح والاعتراف بالتنوع – ولا تملك التقاليد اللازمة للاعتراف بالرأي الآخر”.

وخلاصة القول فيما يخص حقل الإرهاب والتربة الناشئة لزراعته فإن الرأي السائد في الأسرة الدولية هو أنه ليس فقط من خلال التعريف المقبول عمومًا يمكن أن يكون الكفاح ضد الإرهاب شيئًا ذا معنى بل يجب أن يكون هناك أيضًا تطبيق موضوعي لهذا التعريف على مرتكبي الأعمال الإرهابية أيًا كانت هويته وانتماؤه، أو تحالفاته السياسية، فعندئذ، وعندئذ فقط يمكن لهذا الكفاح أن يتعامل بطريقة مُرضية مع هذا البلاء والشر الحقيقي المُسمى بالإرهاب، “أما سياسة الكيل بمكيالين والحكم بقانونين، وهو ما كرسته قمة شرم الشيخ وموقف الولايات المتحدة من عدوان إسرائيل على لبنان في إبريل 1996م وتباين موقفها من القاعدة وأسامة بن لادن والطالبان من جهة وإرهاب الدولة الإسرائيلية اليومي والمتصاعد، وخاصة منذ انتفاضة الأقصى، كل هذا يشكل برغم طرحه نص قرار الجمعية العامة رقم 42/159 بتاريخ 7/12/1997م” المؤكد على ضرورة التمييز بين أعمال الإرهاب المدانة وبين الكفاح المشروع ضد المحتل أو المستعمر فهو الوجه الأكثر قبحًا لتحكم الدولة الأعظم وصنيعها بمقاليد العالم بما لا يتفق مع القانون أو الأخلاق، وربما يشجع العنف، بدل أن يجتثه باجتثاث أسبابه. ومن هنا ما دامت أسباب اللجوء إلى الترهيب غافلة عن ذهن المنضمين لمكافحة الإرهاب أو أنهم عنها متغافلون، فلن نجد حلاً لما يسمى بالإرهاب، حتى يفتش العالم عن سبب لجوء إنسان ما إلى قتل نفسه قبل الآخرين، والنفوس غالية على أصحابها، وليحاول فهم الدافع “الباعث” لما نراه من عمليات انتحارية أو استشهادية “سمها ما تشاء” كي يستطيع فعلاً قطع دابر الإرهاب من جذوره، وإن لم نفعل ذلك فنحن لا نحارب الإرهاب بل نبتدعه ونزيد من أشكاله.

* عميد كلية الآداب - جامعة عدن

أ. د. علوي عمر مبلغ*

المراجع في الكتاب