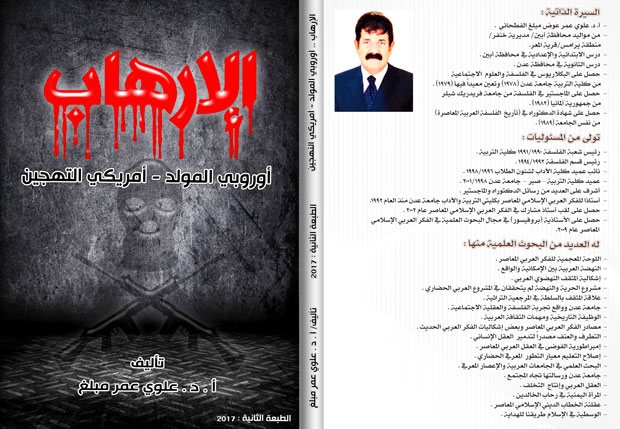

الإرهاب.. أوروبي المولد - أمريكي التهجين (8)

> أ. د. علوي عمر مبلغ*

> ولم يُعد التحول الجديد في العقل السياسي الإسلامي، مقتصرًا على استلام السلطة كما في السابق، بل لم تعد معركة الإسلاميين معركة سياسية، بقدر ما أصبحت معركة عقائدية، جهادًا في سبيل أن يعود المجتمع كله بما فيه النظام السياسي إلى الإسلام، وأن ينبذ كل أشكال الجاهلية، التي تسحق انتماءه. ومن هنا دخل الإسلاميون في غربة وقطيعة كاملة عن المجتمع، فأغلق نقطة ارتكازهم وضاعت ثمرة جهودهم، وفقد التصويب عندهم وجهته، القطيعة تعني كما حصل زمن الدعوة الأول وكما حصل عند الإسلاميين، تأسيس كيان اجتماعي بديل أو رديف للكيان الكبير الذي يعيشون في داخله يحمي أعضاءه من الضياع أو التلوث، بتلوثات الجاهلية المحيطة به من كل جانب، ويتم في داخله تطبيق صارم للأحكام الشرعية وممارسة مركزة للشعائر تحقق إشباعًا روحيًا وتولد ثقة عالية بقداسة قضيته.

وقد طالت القطيعة أيضًا المؤسسة الدينية الرسمية، حيث شملت الإدانة كبار رموزها الفتوائية، إما لأنها لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بشكل كافٍ، وإما لأنها دخلت في صفقة اعتراف متبادل مع النظام، فاعتبرت بذلك جزءًا من النظام الكافر، ولم يدرك الإسلاميون أن علاقة النظام بالفقيه على هذا النحو هي علاقة تاريخية لم تتغير طوال فترة الخلافة الإسلامية، حيث كان الفقيه الرسمي يمارس عرفًا فقهيًا قديمًا في الاعتراف بالنظام السياسي الذي يفرضه الواقع، ويعتبر كسر هذا السلوك خروجًا عن المألوف الفقهي المتوارث، “وعندما تركز اهتمام الإسلاميين على استلام السلطة كانوا بذلك يخرقون التقليد الفقهي المتوارث في التعامل مع النظام الحاكم، وقد شكل هذا الموقف تجاوز للفقيه المعاصر وكسرًا لمباني الحكام السلطانية”. التي كونت العرف الفقهي في الحقل السياسي، وقد تم إنتاج إيديولوجيا السلطة الدينية بعيدًا عن مشاركة العلماء والفقهاء الدينيين، بل بعيدًا حتى عن القواعد الأصولية وآليات الاستنباط الفقهي المعتمدة داخل كل المذاهب، فانتزع المثقف والجامعي، المبادرة من أيدي العلماء الرسميين، وأخذنا نشهد تنظيرًا إسلاميًا – سياسيًا من نخب خارج المدرسة الدينية، كان تحصيلها العلمي وفق المناهج الغربية.

ولقد كان هاجس المثقف الإسلامي هو الاستيلاء على الشرعية الدينية من دون أن يتخلى عن مزاعمه العقلانية والعلمية، فغالبًا ما يستهل خطابه السياسي بفاصل قرآني عمدًا ليس الغاية منها التفسير أو الشرح بل إرساء الخطاب في مجال المتعالي حتى ولو كان المضمون علمانيًا. وكانت العلوم الرقيقة هي التي تفتن الإسلاموي وليس العلوم الإنسانية، لأنه يرى أن العلوم التطبيقية هي تجسيد لتماسك الكل والمشيئة الإلهية وعقلانية الواحد، بينما أجبرت العلوم الإنسانية الدين في الغرب على التقهقر، ويبدو هنا مقدار التوافق بين النزعة العلمية والتدين.

“وكان الاغتراب هو الشكل الأقصى للفنتازيا الأصولية الذي يحكم على صاحبه بالعزلة التامة وينتهي به إلى الموت، وهذا دفع بغريزة الحياة الكامنة في الفرد وفي المجموعة إلى الخروج السريع من نفق القطيعة الكاملة، والعودة إلى منابع الحياة لضمان الوجود والاستمرارية”.

وكانت المصالحة الجزئية مع السلطة السياسية هي السبيل الوحيد لذلك، حيث تخلى أكثر الإسلاميين عن مشروع أسلمة الدولة، واتجهت نخبهم إلى تبني ديمقراطية سياسية فعلية بعبارات فقهية وقرآنية، كمجال سياسي يمنح من هم خارج الحكم حرية نسبية بالحركة والتعبير، “وقد تشكل إخفاق السلطة السياسية السياسي في مواجهة الاستحقاقات المصيرية كقضية فلسطين، وفشل أكثر مشاريع التنمية، موجبًا للسلطة في تخفيف الخناق على قوى المعارضة تجنبًا للانفجار الكبير، أي مع وصول كل من السلطة والإسلاميين إلى الطريق المسدود، حصل تليين متبادل بين الطرفين، فخفت السلطة من نشاطها الأمني والبوليسي، وتخلى بالمقابل الإسلاميون عن طوباويتهم السياسية، فاتجهوا إلى ممارسة المعارضة بنحو سلمي وعملوا على إيصال صوتهم من داخل قاعات ومقاعد المجالس النيابية والبلدية”.

فحصل بذلك اندماج سياسي للقوة الإسلامية داخل النظام السياسي من دون أن يعني ذلك اعترافًا بمشروعية السلطة الحاكمة، بل كان ذلك تعبيرًا عن أداء الإسلاميين وخروجًا من كهف وصوامع العزلة، والاندماج السياسي، رافقته مصالح نسبية مع الحداثة، وخاصة مع الديمقراطية، حيث بتنا نشهد جهودًا فكرية لأسلمة فكرة الديمقراطية، وانفتاحًا ملحوظًا من الإسلاميين على العلوم الإنسانية التي كانت قبل عقدين من الزمن محل تهمة وشبهة.

إلا أن أهم تحول حصل للإسلاميين في هذه الفترة، هو مصالحتهم مع المجتمع والعودة إلى صفوفه والتغلغل إلى داخله واستقطاب مجاله، فوجد الإسلاميون داخل المجتمع حقلاً خصبًا لاستقطاب الكثير من شبابه، واسترجع المجال الديني دوره في التعبئة الشعبية حيث كان لهزيمة 5 حزيران 1967م وتعثر الحلول التقليدية وانسداد أُفق الحلول السلمية، بالإضافة إلى عجز برامج التنمية والتعليم الحديثة وسوق العمل عن استيعاب الثورات الديمغرافية التي شهدها العالم العربي دور كبير في دفع الطبقات المهمشة، وتوجيه الأجيال الشابة التي كانت مرتبكة ويائسة نحو مرجعية أيديولوجية دينية بديلة تخفف المعاناة وتعوض حالة التهميش وعدم التكيف مع الدولة، وكان المقدس هو الملجأ الطبيعي الذي يعرض خسارة المادة وألم الجسد، ويملأ فراغ النفس وتعين الإحساس بالوجود والمصير. ونجح الإسلاميون بذلك في استعادة زحفهم الشعبي، فأصبحوا من جديد المنافس الأقوى للسلطة السياسية، القادرة على زعزعة النظام وعلى تعبئة جهة معارضة شعبية واسعة ضد السلطة، أي بمعنى آخر استفاد الإسلاميون من تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في بناء جبهة احتجاج واسعة، وبرهنوا من جديد على فعالية الخطاب الإسلامي في التعبئة الاجتماعية والتضامن السياسي الواسع، فكان التشدد الديني الجديد تعبيرًا عن عودة الدين من جهة وعن احتجاج اجتماعي وسياسي من جهة أخرى.

وكان من المتوقع بعد خروج السلطة النسبي من بؤرة القمع والاستبداد وخروج الإسلاميين من نفق العزلة والقطيعة، أن يتكون مجال سياسي عريض، يضبط إيقاع العمل السياسي، ويبدد المشاريع المغامرة، “ويدمج القوى السياسية داخل المجتمع إلا أن شيئًا من هذا لم يحصل، بل أنفجر التناقض بين السلطة وبين الإسلاميين من جديد، ودخل المجتمع في أكثر من قطر عربي في دوامة عنف مرعبة لم تنته حتى الآن، ولعل أقوى مثال على ذلك هو الجزائر”.

وأثبت العنف الذي تطور بين الإسلاميين من جهة وبين السلطة السياسية من جهة أخرى، وجود مأزق سياسي عام لم يتم تجاوزه منذ الاستقلال، فلا السلطة كانت جادة في إحداث إصلاحات سياسية وإدارية جذرية، ولم تكن كذلك مصالحة الإسلاميين مع النظام والمجتمع عميقة ونهائية، حيث أثبتت الأحداث قابلية القطيعة للتجدد وإمكانية انفجار العنف بشكل شمولي والأهم من ذلك كله عودة أيديولوجيا الدين والدولة وانتعاش ممارسات التفكير التي تطال السلطة والمجتمع على السواء.

ولكي لا نقع في فخ التعميم، فأننا نجد أن خيار المصالحة وطريق التعبير السياسي السلمي، هو حقيقي وعميق عند القوى الإسلامية في أكثر من بلد، كتركيا، الأردن، لبنان، ومصر بشكل جزئي، إلا أن التطور المأساوي للعنف في أماكن أخرى، يثير التساؤل حول حقيقة المصالحة التي حصلت، ويحفز على التفكير في شروط الاندماج السياسي التي تمنع أية عودة إلى الوراء.

واستفاد إسلاميو الجزائر من الزخم الشعبي، وانطلقوا من لعبة الأكثرية الانتخابية، لا لاستلام السلطة فحسب، بل لقلب نظام الحكم نفسه، أي الانقلاب السلمي على الديمقراطية بالديمقراطية، وإبادة الحداثة الفكرية بآلياتها ووسائلها التقنية، ففي الوقت الذي تروج فيه الجبهة الإسلامية للإنقاذ لحملتها الانتخابية، يعلن أبرز قيادييها: “أن لا ديمقراطية في الإسلام”. ووقف العالم عاجزًا عن استيعاب منطق يستدل بالشيء على نقيضه ويستعين بقدرات العدو على موته.

تجلت هذه الممارسة براجمانية فاقعة وتعبئة عقائدية ولغة تمويه سياسي تخفي ميولاً انقلابية. الأمر الذي يوحي بعودة أصولية شاملة، وأن المعركة الانتخابية لم تكن بداية الطريق نحو مأساة كيان سياسي جامع، بقدر ما كانت معركة عقائدية وساحة قتال رمزي بين الحق والباطل، إلا أن المشهد انتهى بتدخل القوة العسكرية الرسمية كالعادة، وتحولت المعارضة الإسلامية من تجمع سياسي إلى قوى أمنية وخلايا متتالية، ودخلت البلد في دروة قتل جماعي لم تنتنه بعد. وأثبتت تجربة الجزائر هشاشة الأرضية السياسية التي تتحرك عليها جميع القوى بما فيها قوى السلطة، وأن العنف والعنف المضاد هو المخرج الوحيد عند نقطة الانسداد، وهي وضعية للأسف قابلة للتعميم على الأقطار العربية الأخرى، وأخفق الإسلاميون في تكوين أيديولوجية دولة أو نسج مقولة حكم سياسي لواقع معاصر، وسعوا إلى استلام السلطة بإيحاء مطلقات عقائدية ونزعة ظهرية تنتهي بهم في المجال السياسي إما إلى عزلة أو إلى صدام دائم. وهذا يعني “أن تاريخ النشاط السياسي يتخذ دومًا شكل حركة دائرية مغلقة، يكون العنف أحد حلقاته الكبرى، مما يعني وصول العلاقة بين الخطاب الديني وبين السلطة إلى الطريق المسدود، وتكرر المشهد السياسي وعودة فصوله المتسلسلة، دون أن يقدر على كسر دائرته الحتمية والسير به في خط عمودي تصاعدي، يضع في كل مرحلة مجالاً سياسيًا جديدًا”.

وكان مسار الإسلاميين في إيران بعد ثورة 1979م مغايرًا تمامًا للمسار الذي سلكوه في العالم العربي، فقد كان ثمرة نضالهم السياسي ضد التبعية للغرب وضد نظام الشاة محمد رضا بهلوي الفاسد، هو استلام السلطة، وهذا يعني أن الإسلاميين أصبحوا بحاجة إلى أكبر نسبة ممكنة من التضامن الشعبي لحماية منجزات الثورة وإلى إجراء تحول أيديولوجي في مرافق المجتمع ومؤسسات الدولة، فكان التصعيد الأيديولوجي ضد الولايات المتحدة – كشيطان أكبر – وضد العرب، أحد سبل التضامن الداخلي حول المشروع الإسلامي، ومدخلاً لتحصيل تقدير إسلامي واحترام عالمي، وبدأت الثورة بمشروع إعداد الإنسان الإسلامي الذي يفكر انطلاقًا من الأيديولوجية الإسلامية، أي الرغبة في إعداد نخبة إسلامية تستلم زمام الأمور، حيث الكفاءة الإدارية أو السياسية ليست مناقضة للأيديولوجية، بل مرتبطة معها ارتباطًا مباشرًا لا تنفصم عراه أي يجب أن ينطلق المرء من الأيديولوجية ثم يأتي الكفاءة والخبرة لاحقًا. ورغم صخب الشعارات الثورية التي واكبت استلام السلطة، والتي استمرت طيلة فترة الحرب مع العراق، حيث كانت الحاجة ملحة إلى زخم معنوي وإحساس مركز بالتأييد والدعم الإلهيين، إلا أن تجربة الإسلاميين كانت تجربة في السلطة والحكم، اكتشفوا من خلالها المسافة الفاصلة بين التطلعات النضالية وبين إدارة شؤون بلد يختزن التنوع والتناقض واختبروا قدرة المنظومة الفقهية الشعبية على استيعاب وتلبية حاجات وضرورات الواقع، وعلمتهم محنة الحرب الطويلة مع العراق معنى وتقنية المساومة لحفظ وجودهم.

وابتكر الشيعة عبر التاريخ، تقنية تنظيمية حفظت تماسكهم واستمراريتهم، تمثلت في مركزية الفقيه داخل المؤسسة الدينية كمصدر حصري للفتوى والتفسير والحكم، وفي مركزيته أيضًا في التكوين التاريخي والاجتماعي للشيعة، حتى تصبح مديونية الطاعة للفقيه جزءًا من المخيال الديني والسياسي، لذلك كان الفقيه دائمًا، ومنذُ القرن التاسع عشر، رمز المعارضة العامة ورأس الثورة الشعبية، فالاندماج بين العالم الديني وبين المجتمع كان كاملاً، والتنظيمات الإسلامية لا تحصل الاستجابة الشعبية المطلوبة إلا إذا استمدت مشروعية نشاطها من الفقيه، لذلك كانت نظرية ولاية الفقيه، التعبير السياسي الطبيعي عن التكوين الاجتماعي والتاريخي للشيعة، ولكونها تجسد بشكل رمزي موقع الإمام المعصوم نفسه، فتحولت سلطة الفقيه من سلطة فتوى وحسبة إلى سلطة حكم وأمر مطلقين.

كان “هاجس الأسلمة لقطاعات الدولة ومرافق المجتمع نشاطًا في بداية الدولة الجديدة، التي اعتبرت مدخلاً لبناء المجتمع الفاضل والإنسان الكامل. إلا أن حرارة هذا المشروع قد خفتت، وأدرك النظام أن مسؤولياته لا تقتصر على الهم الأيديولوجي أو الرغبة بالتجانس العقائدي والفكري، وتعرف على ضروراته الاقتصادية ومصالحه السياسية ومشاكله التربوية، وتبين له أن المقارنة الأيديولوجية توقع النظام في مأزق الإفلاس الاقتصادي وفضيحة الفشل الانتمائي وخطر السقوط السياسي”، بل أنها تفضي إلى تيارات شعبية وثقافية مضادة، تحول شعارات الحرية التي رفعتها الثورة في مشوار نضالها التحريري الأول، إلى شعارات مضادة للنظام تهدد وجوده.

وكانت مؤشرات التطور السياسي لخطاب الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي باستثناء الجزائر، تؤكد تنامي اندماج الإسلاميين الاجتماعي والمصالحة السياسية، وتشير إلى ميلهم نحو النضال والاحتجاج السلمي، وتدفع إلى التفاؤل بأن صفحة الجدل العصبوي حول ماهيات الهوية والسلطة والثقافة، قد طُويت، وإلى إمكانية عالية في تكوين مجال سياسي عام يجمع التعدديات السياسية والثقافية، ويضمن اعترافًا متبادلاً بينها.

ولكن انفجار 11 أيلول صدع هذا التفاؤل ونسف كل فرضياته واستنتاجاته وتوجهت الأنظار إلى أفغانستان، المنطقة النائية والمنسية، التي جهد نظامها الإسلامي الجديد في تحصيل الاعتراف به دون فائدة، والتي احتضنت مقاتلين عرب قدامى قاتلوا بشراسة وكمتطوعين الاحتلال السوفيتي آنذاك، ولم يحصلوا على الاعتراف اللائق بهم كأبطال في مجتمعاتهم أو دولهم، وتحولوا بعد الحرب إلى مجموعة فاقدة لأي دور أو موقع. وأسقط أكثر باحثي الحركات الإسلامية أفغانستان من حساباتهم، لإيمانهم بأن التحولات السياسية في داخلها هو من نتاج الدول المحيطة، ولحكمهم بهشاشة مجموعاتها الدينية التي تبدو كأنها خرجت من كهوف العصور الوسطى، ولا تملك قوة تأثير أو تضامن تتجاوز حدودها الجغرافية أو تخرج من توازناتها وصراعاتها القبلية التي تشكل البنية التحتية لكل تكوين سياسي.

ونفض حدث 11 أيلول الكثير من المقاربات المنهجية في قراءة الحركات الإسلامية، وأثبتت أن خطورة وفاعلية هذه المجموعات توازي بل تضاهي المجموعات الإسلامية الأخرى، وأنه لا يمكن رسم اتجاه فكري أو مسار تاريخي للحركة الإسلامية بدون إدراج المجموعات الإسلامية في مناطق الأطراف.

ورغم التمييز الحاصل بين الطالبان والقاعدة على مستوى الموقع السياسي إلا أن أرضيتهم الفكرية والأيديولوجية واحدة. فالطالبان تنظيم حزبي استلم السلطة ولكنه لم يستطيع أن يتحول إلى دولة مجتمع بل استمر حزب سلطة، ورغم اعتماده على تحالفات قبلية داخل إطار الباشتون أي تململ عشائري ضده، ورغم تجنيد مقاتلين داخل الطالبان بدوافع قبلية أو بدوافع ارتزاق، إلا أن كل نخبة وقياداته وأكثر مقاتليه، كانوا خريجي مدارس العلوم الدينية، التي تدمج بين تطبيق الشريعة الإسلامية وبين إقامة الإمارة الإسلامية التي تملك قدرة أسلمة شاملة للمجتمع، عبر تطبيق حرفي للشريعة التي أنتجها الفقهاء قبل ألف عام، وهذا ما أوقع الطالبان في عزلة تامة مع العالم الإسلامي، وكان تنظيم القاعدة إعادة تكوين لبقايا مجاهدين هاجروا من أرضهم وأهلهم ومالهم، ليجاهدوا في حرب الإسلام ضد الكفر السوفياتي. ولم يكن هؤلاء معنيين بمسألة السلطة أو الحكم، بل كانوا منخرطين بالكامل في معركة تحرير أرض المسلمين من غزو الكافرين، والتي تطورت لاحقًا إلى حرب كونية بين الإسلام الحنيف وبين الكفر كله، ووجد هؤلاء المجاهدون صعوبة في التكيف في موطنهم بعد رحلة قتال طويلة أشبه برحلة ارتقاء صوفية إلى الله، حيث ابخسوا حقهم بالتقدير من قبل مجتمعاتهم وقوبلوا بحذر أمني من قبل السلطات المحلية فأشعرهم ذلك بالغربة، وفقدوا القدرة على التفاعل مع نمط الحياة الروتينية التي يحكمها الملل وحب الدنيا. وكانت أفغانستان هي المنطلق الطبيعي لتنظيم القاعدة، حيث تجمع بين عناصره وبين أكثر قيادي الطالبان رفقة جهاد طويلة وحميمة ضد الاحتلال السوفيتي، ويوحدهما استياء مشترك من العالم كله وغربلة عنه وإدانة لتحلله المادي الذي يوغله في مزيد من الكفر.

والأهم من ذلك كله، كان تكوينهما الأيديولوجي متشابهًا إلى حد بعيد، فنظام طالبان هو النظام الإسلامي الوحيد الذي رفض مساومات السياسة وضرورات الحكم، وصمم على إنتاج طهري كامل للمجتمع تكون محصلته العملية إلغاء المجتمع نفسه، بخلاف إيران والسودان – كدولتين إسلاميتين، اللتين وصلتا إلى نقطة توازن فكري ومساومة سياسية يحفظ بهما النظام ويعيدا الاعتبار للقوى والفاعليات الاجتماعية، أما تنظيم القاعدة، العربي التكوين، فلم يستطع التأقلم داخل مجتمعه الأصلي، وأحدث قطيعة مع الحركات الإسلامية العربية التي شكلت طريق الاندماج، فكانت أفغانستان بمثابة يثرب التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل منها رسالته، أي أصبحت أفغانستان لدى تنظيم القاعدة أرض الهجرة التي تشكل قاعدة الإسلام الوحيدة لمتابعة سير الجهاد. وكان من الطبيعي أن تتوجه كتلة الاشتعال الجهادي، نحو الولايات المتحدة الأمريكية، الوكر الثاني للكفر بعد الاتحاد السوفيتي.

ولقد سمح تماثل البنى الفكرية وتوافق الرؤى السياسية بين الطالبان والقاعدة بمساحة نشاط واسعة لتنظيم القاعدة داخل أفغانستان، خصوصًا أن القاعدة شاركت بنحو ضمني في فتوحات الطالبان التي مكنتها من السيطرة على أكثر أراضي أفغانستان، فأصبحوا بذلك رفاق جهاد الماضي والمستقبل وشركاء قضية مقدسة واحدة، فكان جهاد الطالبان حركة تطهير لكل فلول الكفر في الداخل، وكان جهاد القاعدة حركة مواجهة كونية مع رمز الشر والكفر الأكبر، الولايات المتحدة الأمريكية، أي كانت الطالبان حملة الجهاد الداخلية للأصولية الجديدة، وكانت القاعدة حملة جهادها الخارجية، التي تكمل بهما جبهتها المصممة على تطهير داخلي وخارجي لمواقع الكفر.

وأدركت الولايات المتحدة عقب أحداث أيلول أن خطر العدو الجديد عليها يتجاوز خطر الاتحاد السوفيتي السابق، وأن هشاشته الفكرية وغرابة رواءه لا تستلزم هامشية أو محدودية تأثيره، وكشف تخطيط القاعدة الدقيق وخبرتها العالية بأحدث فنون التجهيزات التقنية، عن إمكانية الجمع بين رؤى قديمة وخارج العصر وبين منجزات العصر التقنية والعلمية، بين الإيمان بالله وبين التسلح بأدوات الشيطان، وعن درجة استيعاب هذه القوى لاستراتيجيات الصراع الحديث، وعن قدرتها على امتلاك بل وتصنيع أخطر الأسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل. وبالقدر الذي كانت تستعد فيه هذه القوى لخوض معركة كونية بهذا الحجم، كان يوازيها رغبة جامحة وقوية بالموت، فكانت معادلة المواجهة التضحية بكل ما تملك، بما فيها الحياة، مقابل إحداث أكبر قدر من الدمار والموت في صفوف الأعداء، إنها معادلة الموت بالموت، معادلة عدمية تنشر الموت في كل مكان وتقصده لذاته. ولا يجد الأصولي إسلاميًا كان أو غيره صعوبة في جعل مهمة التدمير عنده مقدسة وإلهية، فالحياة التي تنحرف عن تعاليم الله لا تستحق أن تستمر بل يجب أن تتوقف، ولا معنى لحياة المؤمن في عالم فاسد يبعده عن الله. وهنا نتجلى صورة انتقام الله وغضبه في أعلى درجة من العدمية وهي نفي الحياة بالكامل.

ولا بد من التأكيد هنا، على أن هذه الرؤية العدمية لا تنسجم مع روحية الجهاد الإسلامي الذي مورس في التاريخ، ولا تتفق مع مصادر الجهاد النصية، فالجهاد هو جهد لحفظ الحياة، والاستشهاد تضحية يقدمها فرد أو مجموعة ليستمر المجتمع كله، أي أن الاستشهاد هو دفع الموت المدمر للحياة بالموت، فيكون بذلك فعل حياة وغريزة بقاء وقوة استمرار، أما فعل الموت في 11 أيلول فهو طلب الموت لتحقيق موت شامل أي هو فعل عدم ونهاية.

ولعل لجوء الأصولية عمومًا، من إسلامية ومسيحية ويهودية، إلى قصص آخر الزمان، يعبر عن رغبة نفسية لتبرير العزلة، وحاجة دينية وفكرية لتأكيد عقيدة الانتقام والغضب، فنجد رواجًا منتشرًا لروايات وقصص نهاية العالم التي تتخذ شكلاً مأساويًا، والتي نجدها تتمحور حول عالم وصل إلى ذروة فساده وانحرافه، فاستوجب غضبًا إلهيًا استدعى توقف الحياة كلها، أو استدعى ظهور مخلص ينتقم لله بتطهير العالم بالموت والقتل. إنها عقيدة إدانة مستمرة للعالم ورغبة عقاب له، تلغي كل موجبات الرحمة والتسامح والحب التي هي مقاصد الدين الأولى، وبالطبع كذلك غاياتها الأخيرة.

“وكانت النهاية الميدانية للطالبان والقاعدة سريعة، لعدم وجود قاعدة اجتماعية تحضن مشروعها وتتخذ معها قرارًا جماعيًا عامًا بالموت. عدم التكافؤ العسكري، دفع جميع المراقبين سلفًا إلى توقع هذه النهاية، مع الخوف الشديد من حصول مفاجآت مدمرة في المستقبل تطيل دوامة العنف المجنون، وإذا كان من الممكن طي ملف هذه الجماعات الأمنية، فإن ملفها السياسي والاجتماعي والفكري لا يمكن إغلاقه، لأنها قدمت مشهدًا ومثالاً تاريخيًا كاملاً على عودة الأصولية التي لا يمكن تحييدها بعد الآن من حسابات المستقبل”. فالأصولية تجسيد ملموس لحالات ارتباك وقلق وخوف ويأس موروثة ومعاصرة تتفاعل داخل المجتمع، أي أن قمع هذه الأصوليات هو قمع للذات وزيادة في كبتها وانقسامها على نفسها، وكما يقولون: “إنها بضاعتنا ردت إلينا وأن نعيد للأديان حقيقة مقاصدها ووظائفها التاريخية”. فالمعالجة لا تكون إلا بالخروج من الأيديولوجيات العصبوية التي لا تتحمل إلا تفسيرًا واحدًا للمعنى، والإعلان الصريح بأن ما حصل ليس مسؤولية مجموعة خاصة، بل إنتاج إحباط وفشل داخل المجتمع، وإشكالية موروث تاريخي لم يعرف كيف يعيد إنتاج نفسه داخل الواقع المعاصر والمعقد.

* عميد كلية الآداب - جامعة عدن

المراجع في الكتاب

وقد طالت القطيعة أيضًا المؤسسة الدينية الرسمية، حيث شملت الإدانة كبار رموزها الفتوائية، إما لأنها لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بشكل كافٍ، وإما لأنها دخلت في صفقة اعتراف متبادل مع النظام، فاعتبرت بذلك جزءًا من النظام الكافر، ولم يدرك الإسلاميون أن علاقة النظام بالفقيه على هذا النحو هي علاقة تاريخية لم تتغير طوال فترة الخلافة الإسلامية، حيث كان الفقيه الرسمي يمارس عرفًا فقهيًا قديمًا في الاعتراف بالنظام السياسي الذي يفرضه الواقع، ويعتبر كسر هذا السلوك خروجًا عن المألوف الفقهي المتوارث، “وعندما تركز اهتمام الإسلاميين على استلام السلطة كانوا بذلك يخرقون التقليد الفقهي المتوارث في التعامل مع النظام الحاكم، وقد شكل هذا الموقف تجاوز للفقيه المعاصر وكسرًا لمباني الحكام السلطانية”. التي كونت العرف الفقهي في الحقل السياسي، وقد تم إنتاج إيديولوجيا السلطة الدينية بعيدًا عن مشاركة العلماء والفقهاء الدينيين، بل بعيدًا حتى عن القواعد الأصولية وآليات الاستنباط الفقهي المعتمدة داخل كل المذاهب، فانتزع المثقف والجامعي، المبادرة من أيدي العلماء الرسميين، وأخذنا نشهد تنظيرًا إسلاميًا – سياسيًا من نخب خارج المدرسة الدينية، كان تحصيلها العلمي وفق المناهج الغربية.

ولقد كان هاجس المثقف الإسلامي هو الاستيلاء على الشرعية الدينية من دون أن يتخلى عن مزاعمه العقلانية والعلمية، فغالبًا ما يستهل خطابه السياسي بفاصل قرآني عمدًا ليس الغاية منها التفسير أو الشرح بل إرساء الخطاب في مجال المتعالي حتى ولو كان المضمون علمانيًا. وكانت العلوم الرقيقة هي التي تفتن الإسلاموي وليس العلوم الإنسانية، لأنه يرى أن العلوم التطبيقية هي تجسيد لتماسك الكل والمشيئة الإلهية وعقلانية الواحد، بينما أجبرت العلوم الإنسانية الدين في الغرب على التقهقر، ويبدو هنا مقدار التوافق بين النزعة العلمية والتدين.

“وكان الاغتراب هو الشكل الأقصى للفنتازيا الأصولية الذي يحكم على صاحبه بالعزلة التامة وينتهي به إلى الموت، وهذا دفع بغريزة الحياة الكامنة في الفرد وفي المجموعة إلى الخروج السريع من نفق القطيعة الكاملة، والعودة إلى منابع الحياة لضمان الوجود والاستمرارية”.

وكانت المصالحة الجزئية مع السلطة السياسية هي السبيل الوحيد لذلك، حيث تخلى أكثر الإسلاميين عن مشروع أسلمة الدولة، واتجهت نخبهم إلى تبني ديمقراطية سياسية فعلية بعبارات فقهية وقرآنية، كمجال سياسي يمنح من هم خارج الحكم حرية نسبية بالحركة والتعبير، “وقد تشكل إخفاق السلطة السياسية السياسي في مواجهة الاستحقاقات المصيرية كقضية فلسطين، وفشل أكثر مشاريع التنمية، موجبًا للسلطة في تخفيف الخناق على قوى المعارضة تجنبًا للانفجار الكبير، أي مع وصول كل من السلطة والإسلاميين إلى الطريق المسدود، حصل تليين متبادل بين الطرفين، فخفت السلطة من نشاطها الأمني والبوليسي، وتخلى بالمقابل الإسلاميون عن طوباويتهم السياسية، فاتجهوا إلى ممارسة المعارضة بنحو سلمي وعملوا على إيصال صوتهم من داخل قاعات ومقاعد المجالس النيابية والبلدية”.

فحصل بذلك اندماج سياسي للقوة الإسلامية داخل النظام السياسي من دون أن يعني ذلك اعترافًا بمشروعية السلطة الحاكمة، بل كان ذلك تعبيرًا عن أداء الإسلاميين وخروجًا من كهف وصوامع العزلة، والاندماج السياسي، رافقته مصالح نسبية مع الحداثة، وخاصة مع الديمقراطية، حيث بتنا نشهد جهودًا فكرية لأسلمة فكرة الديمقراطية، وانفتاحًا ملحوظًا من الإسلاميين على العلوم الإنسانية التي كانت قبل عقدين من الزمن محل تهمة وشبهة.

إلا أن أهم تحول حصل للإسلاميين في هذه الفترة، هو مصالحتهم مع المجتمع والعودة إلى صفوفه والتغلغل إلى داخله واستقطاب مجاله، فوجد الإسلاميون داخل المجتمع حقلاً خصبًا لاستقطاب الكثير من شبابه، واسترجع المجال الديني دوره في التعبئة الشعبية حيث كان لهزيمة 5 حزيران 1967م وتعثر الحلول التقليدية وانسداد أُفق الحلول السلمية، بالإضافة إلى عجز برامج التنمية والتعليم الحديثة وسوق العمل عن استيعاب الثورات الديمغرافية التي شهدها العالم العربي دور كبير في دفع الطبقات المهمشة، وتوجيه الأجيال الشابة التي كانت مرتبكة ويائسة نحو مرجعية أيديولوجية دينية بديلة تخفف المعاناة وتعوض حالة التهميش وعدم التكيف مع الدولة، وكان المقدس هو الملجأ الطبيعي الذي يعرض خسارة المادة وألم الجسد، ويملأ فراغ النفس وتعين الإحساس بالوجود والمصير. ونجح الإسلاميون بذلك في استعادة زحفهم الشعبي، فأصبحوا من جديد المنافس الأقوى للسلطة السياسية، القادرة على زعزعة النظام وعلى تعبئة جهة معارضة شعبية واسعة ضد السلطة، أي بمعنى آخر استفاد الإسلاميون من تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في بناء جبهة احتجاج واسعة، وبرهنوا من جديد على فعالية الخطاب الإسلامي في التعبئة الاجتماعية والتضامن السياسي الواسع، فكان التشدد الديني الجديد تعبيرًا عن عودة الدين من جهة وعن احتجاج اجتماعي وسياسي من جهة أخرى.

وكان من المتوقع بعد خروج السلطة النسبي من بؤرة القمع والاستبداد وخروج الإسلاميين من نفق العزلة والقطيعة، أن يتكون مجال سياسي عريض، يضبط إيقاع العمل السياسي، ويبدد المشاريع المغامرة، “ويدمج القوى السياسية داخل المجتمع إلا أن شيئًا من هذا لم يحصل، بل أنفجر التناقض بين السلطة وبين الإسلاميين من جديد، ودخل المجتمع في أكثر من قطر عربي في دوامة عنف مرعبة لم تنته حتى الآن، ولعل أقوى مثال على ذلك هو الجزائر”.

وأثبت العنف الذي تطور بين الإسلاميين من جهة وبين السلطة السياسية من جهة أخرى، وجود مأزق سياسي عام لم يتم تجاوزه منذ الاستقلال، فلا السلطة كانت جادة في إحداث إصلاحات سياسية وإدارية جذرية، ولم تكن كذلك مصالحة الإسلاميين مع النظام والمجتمع عميقة ونهائية، حيث أثبتت الأحداث قابلية القطيعة للتجدد وإمكانية انفجار العنف بشكل شمولي والأهم من ذلك كله عودة أيديولوجيا الدين والدولة وانتعاش ممارسات التفكير التي تطال السلطة والمجتمع على السواء.

ولكي لا نقع في فخ التعميم، فأننا نجد أن خيار المصالحة وطريق التعبير السياسي السلمي، هو حقيقي وعميق عند القوى الإسلامية في أكثر من بلد، كتركيا، الأردن، لبنان، ومصر بشكل جزئي، إلا أن التطور المأساوي للعنف في أماكن أخرى، يثير التساؤل حول حقيقة المصالحة التي حصلت، ويحفز على التفكير في شروط الاندماج السياسي التي تمنع أية عودة إلى الوراء.

واستفاد إسلاميو الجزائر من الزخم الشعبي، وانطلقوا من لعبة الأكثرية الانتخابية، لا لاستلام السلطة فحسب، بل لقلب نظام الحكم نفسه، أي الانقلاب السلمي على الديمقراطية بالديمقراطية، وإبادة الحداثة الفكرية بآلياتها ووسائلها التقنية، ففي الوقت الذي تروج فيه الجبهة الإسلامية للإنقاذ لحملتها الانتخابية، يعلن أبرز قيادييها: “أن لا ديمقراطية في الإسلام”. ووقف العالم عاجزًا عن استيعاب منطق يستدل بالشيء على نقيضه ويستعين بقدرات العدو على موته.

تجلت هذه الممارسة براجمانية فاقعة وتعبئة عقائدية ولغة تمويه سياسي تخفي ميولاً انقلابية. الأمر الذي يوحي بعودة أصولية شاملة، وأن المعركة الانتخابية لم تكن بداية الطريق نحو مأساة كيان سياسي جامع، بقدر ما كانت معركة عقائدية وساحة قتال رمزي بين الحق والباطل، إلا أن المشهد انتهى بتدخل القوة العسكرية الرسمية كالعادة، وتحولت المعارضة الإسلامية من تجمع سياسي إلى قوى أمنية وخلايا متتالية، ودخلت البلد في دروة قتل جماعي لم تنتنه بعد. وأثبتت تجربة الجزائر هشاشة الأرضية السياسية التي تتحرك عليها جميع القوى بما فيها قوى السلطة، وأن العنف والعنف المضاد هو المخرج الوحيد عند نقطة الانسداد، وهي وضعية للأسف قابلة للتعميم على الأقطار العربية الأخرى، وأخفق الإسلاميون في تكوين أيديولوجية دولة أو نسج مقولة حكم سياسي لواقع معاصر، وسعوا إلى استلام السلطة بإيحاء مطلقات عقائدية ونزعة ظهرية تنتهي بهم في المجال السياسي إما إلى عزلة أو إلى صدام دائم. وهذا يعني “أن تاريخ النشاط السياسي يتخذ دومًا شكل حركة دائرية مغلقة، يكون العنف أحد حلقاته الكبرى، مما يعني وصول العلاقة بين الخطاب الديني وبين السلطة إلى الطريق المسدود، وتكرر المشهد السياسي وعودة فصوله المتسلسلة، دون أن يقدر على كسر دائرته الحتمية والسير به في خط عمودي تصاعدي، يضع في كل مرحلة مجالاً سياسيًا جديدًا”.

وكان مسار الإسلاميين في إيران بعد ثورة 1979م مغايرًا تمامًا للمسار الذي سلكوه في العالم العربي، فقد كان ثمرة نضالهم السياسي ضد التبعية للغرب وضد نظام الشاة محمد رضا بهلوي الفاسد، هو استلام السلطة، وهذا يعني أن الإسلاميين أصبحوا بحاجة إلى أكبر نسبة ممكنة من التضامن الشعبي لحماية منجزات الثورة وإلى إجراء تحول أيديولوجي في مرافق المجتمع ومؤسسات الدولة، فكان التصعيد الأيديولوجي ضد الولايات المتحدة – كشيطان أكبر – وضد العرب، أحد سبل التضامن الداخلي حول المشروع الإسلامي، ومدخلاً لتحصيل تقدير إسلامي واحترام عالمي، وبدأت الثورة بمشروع إعداد الإنسان الإسلامي الذي يفكر انطلاقًا من الأيديولوجية الإسلامية، أي الرغبة في إعداد نخبة إسلامية تستلم زمام الأمور، حيث الكفاءة الإدارية أو السياسية ليست مناقضة للأيديولوجية، بل مرتبطة معها ارتباطًا مباشرًا لا تنفصم عراه أي يجب أن ينطلق المرء من الأيديولوجية ثم يأتي الكفاءة والخبرة لاحقًا. ورغم صخب الشعارات الثورية التي واكبت استلام السلطة، والتي استمرت طيلة فترة الحرب مع العراق، حيث كانت الحاجة ملحة إلى زخم معنوي وإحساس مركز بالتأييد والدعم الإلهيين، إلا أن تجربة الإسلاميين كانت تجربة في السلطة والحكم، اكتشفوا من خلالها المسافة الفاصلة بين التطلعات النضالية وبين إدارة شؤون بلد يختزن التنوع والتناقض واختبروا قدرة المنظومة الفقهية الشعبية على استيعاب وتلبية حاجات وضرورات الواقع، وعلمتهم محنة الحرب الطويلة مع العراق معنى وتقنية المساومة لحفظ وجودهم.

وابتكر الشيعة عبر التاريخ، تقنية تنظيمية حفظت تماسكهم واستمراريتهم، تمثلت في مركزية الفقيه داخل المؤسسة الدينية كمصدر حصري للفتوى والتفسير والحكم، وفي مركزيته أيضًا في التكوين التاريخي والاجتماعي للشيعة، حتى تصبح مديونية الطاعة للفقيه جزءًا من المخيال الديني والسياسي، لذلك كان الفقيه دائمًا، ومنذُ القرن التاسع عشر، رمز المعارضة العامة ورأس الثورة الشعبية، فالاندماج بين العالم الديني وبين المجتمع كان كاملاً، والتنظيمات الإسلامية لا تحصل الاستجابة الشعبية المطلوبة إلا إذا استمدت مشروعية نشاطها من الفقيه، لذلك كانت نظرية ولاية الفقيه، التعبير السياسي الطبيعي عن التكوين الاجتماعي والتاريخي للشيعة، ولكونها تجسد بشكل رمزي موقع الإمام المعصوم نفسه، فتحولت سلطة الفقيه من سلطة فتوى وحسبة إلى سلطة حكم وأمر مطلقين.

كان “هاجس الأسلمة لقطاعات الدولة ومرافق المجتمع نشاطًا في بداية الدولة الجديدة، التي اعتبرت مدخلاً لبناء المجتمع الفاضل والإنسان الكامل. إلا أن حرارة هذا المشروع قد خفتت، وأدرك النظام أن مسؤولياته لا تقتصر على الهم الأيديولوجي أو الرغبة بالتجانس العقائدي والفكري، وتعرف على ضروراته الاقتصادية ومصالحه السياسية ومشاكله التربوية، وتبين له أن المقارنة الأيديولوجية توقع النظام في مأزق الإفلاس الاقتصادي وفضيحة الفشل الانتمائي وخطر السقوط السياسي”، بل أنها تفضي إلى تيارات شعبية وثقافية مضادة، تحول شعارات الحرية التي رفعتها الثورة في مشوار نضالها التحريري الأول، إلى شعارات مضادة للنظام تهدد وجوده.

وكانت مؤشرات التطور السياسي لخطاب الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي باستثناء الجزائر، تؤكد تنامي اندماج الإسلاميين الاجتماعي والمصالحة السياسية، وتشير إلى ميلهم نحو النضال والاحتجاج السلمي، وتدفع إلى التفاؤل بأن صفحة الجدل العصبوي حول ماهيات الهوية والسلطة والثقافة، قد طُويت، وإلى إمكانية عالية في تكوين مجال سياسي عام يجمع التعدديات السياسية والثقافية، ويضمن اعترافًا متبادلاً بينها.

ولكن انفجار 11 أيلول صدع هذا التفاؤل ونسف كل فرضياته واستنتاجاته وتوجهت الأنظار إلى أفغانستان، المنطقة النائية والمنسية، التي جهد نظامها الإسلامي الجديد في تحصيل الاعتراف به دون فائدة، والتي احتضنت مقاتلين عرب قدامى قاتلوا بشراسة وكمتطوعين الاحتلال السوفيتي آنذاك، ولم يحصلوا على الاعتراف اللائق بهم كأبطال في مجتمعاتهم أو دولهم، وتحولوا بعد الحرب إلى مجموعة فاقدة لأي دور أو موقع. وأسقط أكثر باحثي الحركات الإسلامية أفغانستان من حساباتهم، لإيمانهم بأن التحولات السياسية في داخلها هو من نتاج الدول المحيطة، ولحكمهم بهشاشة مجموعاتها الدينية التي تبدو كأنها خرجت من كهوف العصور الوسطى، ولا تملك قوة تأثير أو تضامن تتجاوز حدودها الجغرافية أو تخرج من توازناتها وصراعاتها القبلية التي تشكل البنية التحتية لكل تكوين سياسي.

ونفض حدث 11 أيلول الكثير من المقاربات المنهجية في قراءة الحركات الإسلامية، وأثبتت أن خطورة وفاعلية هذه المجموعات توازي بل تضاهي المجموعات الإسلامية الأخرى، وأنه لا يمكن رسم اتجاه فكري أو مسار تاريخي للحركة الإسلامية بدون إدراج المجموعات الإسلامية في مناطق الأطراف.

ورغم التمييز الحاصل بين الطالبان والقاعدة على مستوى الموقع السياسي إلا أن أرضيتهم الفكرية والأيديولوجية واحدة. فالطالبان تنظيم حزبي استلم السلطة ولكنه لم يستطيع أن يتحول إلى دولة مجتمع بل استمر حزب سلطة، ورغم اعتماده على تحالفات قبلية داخل إطار الباشتون أي تململ عشائري ضده، ورغم تجنيد مقاتلين داخل الطالبان بدوافع قبلية أو بدوافع ارتزاق، إلا أن كل نخبة وقياداته وأكثر مقاتليه، كانوا خريجي مدارس العلوم الدينية، التي تدمج بين تطبيق الشريعة الإسلامية وبين إقامة الإمارة الإسلامية التي تملك قدرة أسلمة شاملة للمجتمع، عبر تطبيق حرفي للشريعة التي أنتجها الفقهاء قبل ألف عام، وهذا ما أوقع الطالبان في عزلة تامة مع العالم الإسلامي، وكان تنظيم القاعدة إعادة تكوين لبقايا مجاهدين هاجروا من أرضهم وأهلهم ومالهم، ليجاهدوا في حرب الإسلام ضد الكفر السوفياتي. ولم يكن هؤلاء معنيين بمسألة السلطة أو الحكم، بل كانوا منخرطين بالكامل في معركة تحرير أرض المسلمين من غزو الكافرين، والتي تطورت لاحقًا إلى حرب كونية بين الإسلام الحنيف وبين الكفر كله، ووجد هؤلاء المجاهدون صعوبة في التكيف في موطنهم بعد رحلة قتال طويلة أشبه برحلة ارتقاء صوفية إلى الله، حيث ابخسوا حقهم بالتقدير من قبل مجتمعاتهم وقوبلوا بحذر أمني من قبل السلطات المحلية فأشعرهم ذلك بالغربة، وفقدوا القدرة على التفاعل مع نمط الحياة الروتينية التي يحكمها الملل وحب الدنيا. وكانت أفغانستان هي المنطلق الطبيعي لتنظيم القاعدة، حيث تجمع بين عناصره وبين أكثر قيادي الطالبان رفقة جهاد طويلة وحميمة ضد الاحتلال السوفيتي، ويوحدهما استياء مشترك من العالم كله وغربلة عنه وإدانة لتحلله المادي الذي يوغله في مزيد من الكفر.

والأهم من ذلك كله، كان تكوينهما الأيديولوجي متشابهًا إلى حد بعيد، فنظام طالبان هو النظام الإسلامي الوحيد الذي رفض مساومات السياسة وضرورات الحكم، وصمم على إنتاج طهري كامل للمجتمع تكون محصلته العملية إلغاء المجتمع نفسه، بخلاف إيران والسودان – كدولتين إسلاميتين، اللتين وصلتا إلى نقطة توازن فكري ومساومة سياسية يحفظ بهما النظام ويعيدا الاعتبار للقوى والفاعليات الاجتماعية، أما تنظيم القاعدة، العربي التكوين، فلم يستطع التأقلم داخل مجتمعه الأصلي، وأحدث قطيعة مع الحركات الإسلامية العربية التي شكلت طريق الاندماج، فكانت أفغانستان بمثابة يثرب التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل منها رسالته، أي أصبحت أفغانستان لدى تنظيم القاعدة أرض الهجرة التي تشكل قاعدة الإسلام الوحيدة لمتابعة سير الجهاد. وكان من الطبيعي أن تتوجه كتلة الاشتعال الجهادي، نحو الولايات المتحدة الأمريكية، الوكر الثاني للكفر بعد الاتحاد السوفيتي.

ولقد سمح تماثل البنى الفكرية وتوافق الرؤى السياسية بين الطالبان والقاعدة بمساحة نشاط واسعة لتنظيم القاعدة داخل أفغانستان، خصوصًا أن القاعدة شاركت بنحو ضمني في فتوحات الطالبان التي مكنتها من السيطرة على أكثر أراضي أفغانستان، فأصبحوا بذلك رفاق جهاد الماضي والمستقبل وشركاء قضية مقدسة واحدة، فكان جهاد الطالبان حركة تطهير لكل فلول الكفر في الداخل، وكان جهاد القاعدة حركة مواجهة كونية مع رمز الشر والكفر الأكبر، الولايات المتحدة الأمريكية، أي كانت الطالبان حملة الجهاد الداخلية للأصولية الجديدة، وكانت القاعدة حملة جهادها الخارجية، التي تكمل بهما جبهتها المصممة على تطهير داخلي وخارجي لمواقع الكفر.

وأدركت الولايات المتحدة عقب أحداث أيلول أن خطر العدو الجديد عليها يتجاوز خطر الاتحاد السوفيتي السابق، وأن هشاشته الفكرية وغرابة رواءه لا تستلزم هامشية أو محدودية تأثيره، وكشف تخطيط القاعدة الدقيق وخبرتها العالية بأحدث فنون التجهيزات التقنية، عن إمكانية الجمع بين رؤى قديمة وخارج العصر وبين منجزات العصر التقنية والعلمية، بين الإيمان بالله وبين التسلح بأدوات الشيطان، وعن درجة استيعاب هذه القوى لاستراتيجيات الصراع الحديث، وعن قدرتها على امتلاك بل وتصنيع أخطر الأسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل. وبالقدر الذي كانت تستعد فيه هذه القوى لخوض معركة كونية بهذا الحجم، كان يوازيها رغبة جامحة وقوية بالموت، فكانت معادلة المواجهة التضحية بكل ما تملك، بما فيها الحياة، مقابل إحداث أكبر قدر من الدمار والموت في صفوف الأعداء، إنها معادلة الموت بالموت، معادلة عدمية تنشر الموت في كل مكان وتقصده لذاته. ولا يجد الأصولي إسلاميًا كان أو غيره صعوبة في جعل مهمة التدمير عنده مقدسة وإلهية، فالحياة التي تنحرف عن تعاليم الله لا تستحق أن تستمر بل يجب أن تتوقف، ولا معنى لحياة المؤمن في عالم فاسد يبعده عن الله. وهنا نتجلى صورة انتقام الله وغضبه في أعلى درجة من العدمية وهي نفي الحياة بالكامل.

ولا بد من التأكيد هنا، على أن هذه الرؤية العدمية لا تنسجم مع روحية الجهاد الإسلامي الذي مورس في التاريخ، ولا تتفق مع مصادر الجهاد النصية، فالجهاد هو جهد لحفظ الحياة، والاستشهاد تضحية يقدمها فرد أو مجموعة ليستمر المجتمع كله، أي أن الاستشهاد هو دفع الموت المدمر للحياة بالموت، فيكون بذلك فعل حياة وغريزة بقاء وقوة استمرار، أما فعل الموت في 11 أيلول فهو طلب الموت لتحقيق موت شامل أي هو فعل عدم ونهاية.

ولعل لجوء الأصولية عمومًا، من إسلامية ومسيحية ويهودية، إلى قصص آخر الزمان، يعبر عن رغبة نفسية لتبرير العزلة، وحاجة دينية وفكرية لتأكيد عقيدة الانتقام والغضب، فنجد رواجًا منتشرًا لروايات وقصص نهاية العالم التي تتخذ شكلاً مأساويًا، والتي نجدها تتمحور حول عالم وصل إلى ذروة فساده وانحرافه، فاستوجب غضبًا إلهيًا استدعى توقف الحياة كلها، أو استدعى ظهور مخلص ينتقم لله بتطهير العالم بالموت والقتل. إنها عقيدة إدانة مستمرة للعالم ورغبة عقاب له، تلغي كل موجبات الرحمة والتسامح والحب التي هي مقاصد الدين الأولى، وبالطبع كذلك غاياتها الأخيرة.

“وكانت النهاية الميدانية للطالبان والقاعدة سريعة، لعدم وجود قاعدة اجتماعية تحضن مشروعها وتتخذ معها قرارًا جماعيًا عامًا بالموت. عدم التكافؤ العسكري، دفع جميع المراقبين سلفًا إلى توقع هذه النهاية، مع الخوف الشديد من حصول مفاجآت مدمرة في المستقبل تطيل دوامة العنف المجنون، وإذا كان من الممكن طي ملف هذه الجماعات الأمنية، فإن ملفها السياسي والاجتماعي والفكري لا يمكن إغلاقه، لأنها قدمت مشهدًا ومثالاً تاريخيًا كاملاً على عودة الأصولية التي لا يمكن تحييدها بعد الآن من حسابات المستقبل”. فالأصولية تجسيد ملموس لحالات ارتباك وقلق وخوف ويأس موروثة ومعاصرة تتفاعل داخل المجتمع، أي أن قمع هذه الأصوليات هو قمع للذات وزيادة في كبتها وانقسامها على نفسها، وكما يقولون: “إنها بضاعتنا ردت إلينا وأن نعيد للأديان حقيقة مقاصدها ووظائفها التاريخية”. فالمعالجة لا تكون إلا بالخروج من الأيديولوجيات العصبوية التي لا تتحمل إلا تفسيرًا واحدًا للمعنى، والإعلان الصريح بأن ما حصل ليس مسؤولية مجموعة خاصة، بل إنتاج إحباط وفشل داخل المجتمع، وإشكالية موروث تاريخي لم يعرف كيف يعيد إنتاج نفسه داخل الواقع المعاصر والمعقد.

* عميد كلية الآداب - جامعة عدن

المراجع في الكتاب