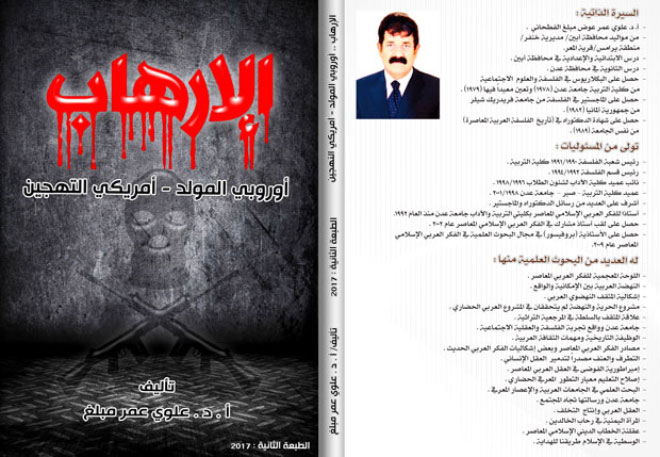

> أ. د. علوي عمر مبلغ

إن ربط فكرة الإرهاب بالمسلمين نشأت للأسف في بعض البلاد الإسلامية في غمرة محاربتها لبعض الغلاة أو المتطرفين أن تطلق عليهم مسماهم الحقيقي كمجرمين أو معتدين أو منحرفين، وإنما أطلقت عليهم لفظ الإرهابيين، ولم تطلقه سوى على الجماعات التي تحارب باسم الدين أو باسم فكرة معينة ظاهرها الذود عن الإسلام وباطنها الوصول إلى سدة السلطة، أو تحقيق بعض المآرب الشخصية أو الطائفية أو غيرها من الأغراض غير المشروعة – أحيانًا وبوسائل لا يقبلها الإسلام لأنها تسيء إليه – ومن هذا المنظور كم نحن بحاجة إلى مرجعية دينية واحدة غير متعددة ولا يستوعبها التناقض والاختلاف، هل يستطيع اليوم المسلمون في عالمنا توحيد هذه المرجعية؟ وعدم القدرة على الإجابة لهذا السؤال هو ما جعل الآخر يتهم الإسلام بالإرهاب.

إن الصورة النمطية البشعة للإسلام في المتخيّل الغربي، هي بمثابة حيلة من حيل الشعور بالذنب تجاه أبشع صور الإرهاب والإبادة التي قام بها الغرب ضد المستعمرات. إن الغرب السياسي يملك كل وسائل الخداع. ولكن المهم أن الغرب يبدأ موقفه المعادي حيث يبدأ موقف الصمود، وهذه هي مشكلتهم مع الإسلام.

لقد كان الإسلام ضحية فرادته وتميَّزه عن البروتستانتية المدّجنة، كونه دينًا منخرطًا في الشأن العام وليس مجرد علاقة خالصة بين الفرد وخالقه، بل هو علاقة خالصة بين الفرد وخالقه، بل هو علاقة بين الإنسان والإنسان ورؤية للمجتمع وللعالم وتدبير للنفس والمدنية، أي بوصفه دينًا يسد الطريق على العلمنة، لسبب بسيط هو أنه بالمنور الغربي دين علماني ظالم، له اهتمام بالشأن الدنيوي. إن إصلاحًا دينيًا بالمعنى التاريخي الغربي، للإسلام يعني حذفًا للقسم الأهم منه وهو الموجه لتنظيم الحياة وتدبير المجتمع، أي أنه إلغاء للجانب الأكثر علمانية من الدين، وتلك هي المفارقة التي وضعتهم فيها حيل المقايسة. إنها بالأحرى ليست معركة علمانية ضد الإسلام، بل هي معركة بين العلمانية التاريخية القائمة على دعم التقشفية والإلهام البروتستانتي بالمفهوم الغيبي نسبة إلى ماكس فيبر، وبين علمانية الإسلام التي وضعتهم في موقع حرج. لقد استطاعت الحضارة العربية الإسلامية، وهي حضارة روحية، أن تتجوز ماديًا الحضارة الرومانية واليونانية وغيرهما وهي حضارات مادية. غننا مع الحوار حتى النخاع، ولكننا نرفض الاستباحة.

إن التطرف واتهام الناس بالكفر والفسوق زورًا وبهتانًا لا علاقة له بالإسلام عملاً بقوله تعالى: “والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا».

ولقد عظم الإسلام قيمة الإنسان، وأكد على حرمته حيًا وميتًا، وجعل قيمة الفرد الإنساني تعادل قيمة الكل الإنساني فاعتبر قتل النفس البشرية بغير نفس أو فساد في الأرض هو قتل للإنسانية جمعاء.

كما اعتبر الحفاظ عليها والعمل على حماية حياتها هو إحياء الناس، ومن هذا المنطلق يرد الإسلام الحنيف على كل الافتراءات والأكاذيب التي يشنها الآخرون ضد هذا الدين ووصفه بالإرهاب. وهو الأمر الذي ترفضه تعاليم ديننا الحنيف عملاً بقوله تعالى: “ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا”.

وكذلك قوله تعالى: "من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحياء الناس جميعًا».

إن الإسلام يحث أتباعه على أن تسود حياتهم المحبة والأخوة وعلمَّ المسلم أن يتحدث إلى إخوانه المسلمين بقلب مفتوح وصدر واسع وإخلاص. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة نجدها في سلوكه وعبادته، ومعاملاته على مر حياته المشرقة. قال تعالى: “وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين».

أمريكا - الغرب - والإسلام: علاقة التصادم أم الحوار؟

إن شرط ازدهار أي حضارة مرتبط بمدى قدرتها على التفاعل مع معطيات الحضارات الأخرى ومكوناتها وبالتالي الاعتراف بهذه الحضارات ومحاورتها وقبول تعدَّدية الثقافات وتفهم مفاهيم وتقاليد الآخرين، واعتبار أي حضارة إنسانية نتاجًا لتلاقح وتفاعل هذه الحضارات لا صراعها فيما بينها أو استعلاء بعضها على بعض آخر.

والحضارة الإسلامية منذ نشوئها وتكونها لم تخرج على هذا الإطار التوَّاق إلى التفاعل مع الحضارات الأخرى أخذًا وعطاءً، تأثرًا وتأثيرًا. “لقد حمل العرب قيَّم الإسلام العليا ومُثله السامية وأخذوا في نشرها وتعميمها في كل أرجاء المعمورة، وبدأت عملية التفاعل بينها وبين الحضارات الفارسية والهندية والأوربية الغربية».

لكن انفجار 11 سبتمبر 2001م في نيويورك وواشنطن أحدث صدمة كبيرة في الأوساط الغربية لدرجة بدا معها كل عربي أو مسلم متهمًا حتى تثبت براءته، الدامغة من "الإرهاب الدولي". علمًا أن ملايين العرب والمسلمين يعيشون في الدولة الغربية منذ عقود طويلة، وهناك عدد كبير منهم نال جنسية البلاد التي يعيش فيها، وقد اكتسب العلوم العصرية والتكنولوجيا المتقدمة من مصادرها وبلغاتها الأصلية، وبالتالي لا علاقة له لا بالإرهاب ولا بالإرهابيين.

• هل لا زال الأمريكيون ينظرون إلى الفكر العربي كفكر ساذج يسهل خداعه؟

• هل كانت ثقافة الرأي العام الغربي عن العرب والمسلمين ضحلة إلى درجة عدم التمييز بين الفرد المتهم بالإرهاب والجماعة التي ينتمي إليها دون أن تكون له علاقة بما يخطط له أحد أفرادها؟

• ما الأسباب الحقيقة التي جعلت النظام الأمريكي يصر على تبني نظرية خاطئة تمامًا حول “صراع الحضارات” في حين أن النظرية العلمية السليمة هي “حوار الحضارات»؟

• لماذا استخدم الرئيس الأمريكي عندما زل به اللَّسان مصطلح الحروب الصليبية لوصف حربه ضد الإرهاب القادم من العرب والمسلمين؟

• هل شعرت الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة المخاطر الكبيرة التي ستّجرها حربها العسكرية ضد أفغانستان على مصالحها الأساسية في العالمين العربي والإسلامي؟

• لماذا تأخرت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا طول نصف القرن الماضي للاعتراف بضرورة قيام الدولة الفلسطينية العتيدة، وذلك في غمرة القصف المدَّمر على أفغانستان من جهة، والهجمة الإسرائيلية الشرسة على الشعب الفلسطيني من جهة أخرى؟

كثيرة هي الأسئلة المطروحة التي لا نستطيع الإجابة عنها.

وليس من شك في أن انفجارات 11 سبتمبر كشفت عن مأزق العلاقة الثقافية بين العرب والأمريكيين، وبدا واضحًا أن الرأي الأمريكي ومعه الغالبية الساحقة من كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية لا يعرفون الحد الأدنى عن الثقافات العربية الإسلامية. ولقد كشفت توجهات الإدارة الأمريكية في الرَّد على الإرهاب الدولي، عن منحى خطير في العلاقة بين الدول والجماعات الدينية والقومية.

لم تعد صورة الغرب تجسد أفكار الثورات التحررية الأوروبية والأمريكية حول حقوق الإنسان والعدالة والإخاء والمساواة، بل حملت بصمات السيطرة الاستعمارية على الدول العربية التي كان آخر تجلياتها قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين، ومرابطة قرابة نصف مليون جندي أمريكي في المنطقة العربية، بالإضافة إلى عشرات القواعد العسكرية وعدد لا يحصى من قطع الأساطيل الحربية الأمريكية والغربية تجوب جميع البحار المحيطة بالعالم العربي ويشعر العرب والمسلمون اليوم ومعهم جميع الدول الأطراف بأنهم يتعرضون للتهميش المتزايد على المستويات كافة يومًا بعد يوم، ويحس المواطن العربي باغتراب شبه تام عن الواقع الذي يعيش فيه، وزاد في مأزق العرب في المرحلة الراهنة للعولمة المنتصرة ما ظهر جليًا طوال العقود المنصرمة من تجاهل ملحوظ للثقافة العربية، وللغة العربية ولمراكز البحث العلمي شبه الغائبة أو المغيبة عن الفعل الثقافي على امتداد العالم العربي، دليلنا على ذلك هزل الإنتاج الثقافي المنشور باللغة العربية لدرجة بات معها التداول اليومي بالتراث العربي شبه معدوم على المستوى العالمي، هذا في وقت يتحول فيه العرب إلى كتلة بشرية تقاس بالتراكم الكمي الذي يزداد بالملايين عام بعد عام.

هكذا بدا وكأن العرب قد خرجوا نهائيًا من تاريخ الحاضر والفعل فيه على المستوى الكوني ليرتموا واهمين في أحضان تاريخهم القديم مبتعدين بشكل إرادي عن مواجهة مشكلات الحاضر ومتطلبات بناء غد أفضل يعيد للعرب دورهم في الحاضرة الكونية الشاملة من موقع الفاعل فيها وليس من موقع المستهلك لثقافات الغير.

إن الحوار المسئول واحترام الرأي والرأي الآخر، والدعوة إلى تطبيق القوانين والقرارات الدولية تطبيقًا موحدًا وغير منحاز شروط لا غنى عنها لبناء غد أفضل تنعدم فيه الرغبة في حل المنازعات بالقوة العسكرية الدولية، أو عن طريق إشعال حروب ومنازعات أهلية تدَّمر شعوبًا وجماعات بشرية بكاملها، فالحوار الثقافي هو النقيض العملي لنبذ ثقافة العنف الذي يهدف إلى تغليب مصلحة دولة أو جماعة على مصالح باقي الدول والجماعات الأخرى والتاريخ مليء بالدروس والعبّر التي تؤكد على عجز الحرب عن حل أي من المشكلات الكبرى، بل تزيدها تأزمًا.

وإذا استمرت الولايات المتحدة بتنفيذ مخططها في الحرب ضد الإرهاب في إطار مقولة "صراع الحضارات" فقد تمنى بهزيمة ثقافية كبرى قبل أن تصاب بهزيمة عسكرية وإفلاس اقتصادي، وهذا ما يتيح الفرصة أمام العرب لاستعادة دورهم عن طريق تطبيق سياسة الممانعة وعدم المشاركة في حرب ليست حربهم الوطنية ولا القومية، ناهيك عن أن الأمريكيين لا يخفون نياتهم المبيتة بأن العرب والمسلمين هم من سيدفع الثمن الأكبر لتلك الحرب، كما أن سياسة الممانعة يمكن أن تجبر الأمريكيين وحلفاءهم على فتح حوار ثقافي بين الحضارات وقطع الطريق على حقبة طويلة من الحروب الدامية المتنقلة من فلسطين إلى الخليج العربي، ويوغسلافيا، والشيشان، وأفريقيا، وأفغانستان، وكشمير وغيرها.

"إنني أرى أن للحضارة الغربية بُعدًا روحيًا، باعتبار أن للمسيحية دورًا في بعض ملامح القاعدة الحضارية للغرب، فعلى الرغم من أن الغرب قد أقصى المسيحية عن حركته القانونية والعلمية والسياسية، لكن بقيت هناك رواسب ثقافية للروحية المسيحية في العمق الغربي الذي يحكم تطلعاته».

ولعل هذا ما نلاحظه في الحالات الروحية، التي تنشط بين وقت وآخر لدى الإنسان الغربي، والتي تتمظهر في الاستقاطابات الحاشدة التي تشهدها زيارات البابا لبعض الدول، الأمر الذي يدل على حضور الجانب الروحي، بقطع النظر عن حجمه أو طبيعة تكوينه وحضوره في النفس.

ولعلنا نلاحظ أيضًا في هذا الجانب أننا نعاني من مشكلة الصهيونية – المسيحية في الموقع البروتستانتي في أمريكا، الذي يبلغ تعداد أتباعه عشرات الملايين، في تأكيده على دعم إسرائيل، بدافع ديني، لاعتقادهم أن اجتماع اليهود في فلسطين هو مقدمة لظهور السيد المسيح. وبناء على ما سلف يمكننا القول إن رغم استقطاب الجانب المادي وتفرَّده في تشكيل القاعدة الحضارية الغربية ليس دقيقًا. وفي المقابل، ليست الحضارة الإسلامية حضارة روحية بالمعنى الذي يجعلها بعيدة عن الواقع والشؤون المادية والدنيوية. بل الإسلام دين بالمعنى الغيبي في الجانب العقائدي وفيما يتصل بالماورائيات والوحي والنبوءات ولكنه دين مدني في كل مجالاته التشريعية، ولعلنا نلاحظ هذا النمط من التزاوج بين ما هو مدني وروحي أو غيبي.

والمطروح الآن في هذا الجو العاصف في حركة الصراع ليس القاعدة الفكرية لكل من الحضارة الغربية والإسلامية، إنما المطروح هو أسلوب عيش المسلم لحياته من خلال بعض الخطوط الشرعية التي لا يألفها الغربي أو حركة الغربي ونمط سلوكه اللذان لا يألفهما المسلم. إذن المسألة تتعلق ببعض مفردات حركة المسلم في الواقع العربي أو حركة الغربي في الواقع الإسلامي. ثم إن أمريكا عندما تتحرك بعناوينها فإنها تعنّف إلى حد الحرب في المواقع التي لا تتناسب مع مصالحها أو تؤمنها، وفي مواجهة الأنظمة الديكتاتورية أو تعتبرها ديكتاتورية وتتعارض مع مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية، كما في حربها مع يوغسلافيا، لأنها حاولت أن تنهج نهجًا مستقلاً عن السياسة الغربية وأن تتدخل في منطقة البلقان بحيث تكون الدولة القائدة فيها لتفرض سياستها التي قد تصطدم مع الخطوط السياسية الغربية، ومعها الحلف الأطلسي على أفغانستان، باعتبار: “أن أفغانستان الطالبان، قد آوت القاعدة وهي منظمة إرهابية مارست عملية إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت الضربة القاصمة، واستعملت لأجل ذلك أقسى الوسائل ضد الفقراء والمدنيين العزل من الأفغان، قاضية على الآلاف منهم بذريعة تحديث أفغانستان وتحريكها في خط الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان».

الأولى: "علينا أن نعترف أننا بحاجة حيوية للأخذ بأسباب التقدم العلمي المادي، لاسيما التكنولوجي، بحيث إن الإسلام قد أكد على ضرورة العلم وطلبه ولو حتى في الصين.

الثانية: أن الحريات الفكرية والسياسية والاجتماعية في الغرب تمنحنا ساحة واسعة لحركة الدعوى إلى الإسلام فيه، لاسيما أولئك الذين لا يملكون خلفية معقدة ضد الإسلام أو أولئك الذين لا يملكون خلفية حضارية أو ثقافية، فإذا أحسنَّا تقديم إسلام حضاري فإن الإنسان الغربي لن يكون بعيدًا عن الإسلام».

1 - أن العالم، ولاسيما الغرب، إن كان ينطلق في كل علاقاته ومشاريعه على أساس “النظرية البرجماتية” أي على المنفعة والمصالح، ولكن بحجم الجبروت الطاغي الذي يفرض مصالحه على مصالح الشعوب الأخرى بحيث يصادرها، فعلينا أن نتحرك مع العالم الثالث، خصوصًا تلك التي نملك الحركة فيها وهي دوائر غير العربية لها عندنا مصالح كما لنا عندها مصالح، وأن لها تطلعات في قضاياها السياسية، كما لنا تطلعاتنا، لذا لابد لنا أن نرتب علاقاتنا مع الشعوب الأخرى، لاسيما الشعوب المستضعفة، على أساس من الاحترام المتبادل لمصالح الآخرين، خصوصًا أن القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية لهذه الشعوب هي قضايا مشتركة، فقد نستطيع من خلال هذا الترابط المصلحي بيننا وبين العوالم الأخرى، التي قد ندخل فيها بعض الخطوط الثقافية، كالخط العربي في الواقع العربي والخط الإسلامي في الواقع الإسلامي والخط الاستضعافي في الواقع المستضعف، بحيث يقوي هذا الترابط، الذي يرتكز على قاعدة إنسانية مشتركة ننفتح فيها على المستقبل من موقع واحد، قد نستطيع إقامة جبهة عريضة لحفظ مصالح المستضعفين في مواجهة المستكبرين وتوازن بين مصالحنا، فمصالح الغرب لا تنحصر في موقع واحد، فالبترول الذي يعتبر الشريان الحيوي للاقتصاد الغربي موجود في مختلف بلدان العالم النامي، وكذا الأمر بالنسبة للمعادن والأسواق الاستهلاكية والاستثمارات.

ثم إن للغرب عندنا مصالح، يجب أن نحترمها، وأن نؤكد بأساليبنا وكل أوضاعنا أن عليه احترام مصالحنا، وإذا احترم مصالحنا فستكون مصالحه أكثر ثباتًا مما هي عليه الآن والمفروضة بالاستكبار والسيطرة العسكرية والقوة التي تعرضها دومًا للاهتزاز في كل مناطق العالم النامي.

2 - عدم الانعزال عن العالم، بمعنى أن لا نعيش الذهنية الانعزالية عنه فاختلافنا مع الآخر، سواءً في الدين أم المصالح أم نمط الحياة، لا يعني العزلة، بل يجب التخطيط للانفتاح على العالم من خلال فتح ثغرة هنا، وثغرة هناك لمصالحنا وخطوطنا الفكرية والإسلامية وأوضاعنا الأمنية خصوصًا أن العالم ليس سلبيًا بعضه تجاه بعض في هذا المجال.

إنني على يقين راسخ، وهي مسألة تعود إلى اعتقاد شخصي أن المشكلة هي مشكلة الغرب مع الإسلام وليست مشكلة الإسلام مع الغرب، لسبب بسيط جدًا هو أن الإسلام عبر مسيرته التاريخية الطويلة قائم على التعددية في الخلق، ولا يريد إلغاء الآخر، بينما الغرب مركزي في نظرته إلى نفسه وإلى العالم ويريد إلغاء المشروع الإسلامي للبشرية، وفي إطار هذه المشكلة قد يبدو الحوار مستحيلاً، لكننا مع الحوار حتى وإن كانت ثمة قنوات مسدودة، لأننا على الأقل إذا تحاورنا مع الآخر فسوف نفهم الآخر ويستطيع الآخر أن يفهمنا.

لكن على الرغم من كل ذلك حول موضوع إشكالية العلاقة، فإن من الصواب القول إن المجتمعات الإسلامية شاءت ذلك أم أبت ستواجه هيمنة النظام الدولي للرأسمالية والتجارة الحرة وتطبيق الديمقراطية والقيم الإنسانية المناظرة لأنماط التطور في الغرب، ويمثل الغرب محور هذا النظام الدولي بمجالاته المتباينة. وليس هناك من عالم بديل يمكن للمجتمعات الإسلامية أن تعيش فيه دون أن تسلّم نفسها اختيارًا إلى حالة من التهميش الكاملة، “بيد أن هذه الحقيقة لا تعني أن النظام الذي أقامه الغرب لصالحه غير قادر على الإصلاح والتغيير وتوفير قدر أكبر من الاستجابة إلى احتياجات المجتمعات الأخرى، ولا سبيل إلى حدوث عملية التغيير هذه إلاّ بالعمل من داخل النظام وليس من خارجه”.

أن حوار الحضارات ينبغي أن يحترم التنوع الثقافي المبدع، وأن ينبذ فكرة الهيمنة والاستعلاء ومحاولات فرض ثقافة أو حضارة أو نموذج واحد بعينه على هذا العالم، مهما كان تقدمها أو تطورها، ولذلك نحن العرب والمسلمين انطلاقًا في تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف لسنا من دُعاة العداء للآخرين بل من دعاة السلام ومحاورة الآخر بعيدًا عن الأحكام المستبقة حول طبيعة الحوار.

المراجع في الكتاب