> محمد الزغول*

خلال أربعة عقود تلت قيام ثورة 26 (سبتمبر) 1962 التي أطاحت بسلطة بيت حميد الدين، آخر تَمَظْهُرات الإمامة الهادوية، مرّت اليمن بمتغيّرات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، نتجت عنها تحوّلات عميقة في الخريطة المذهبية للمجتمع اليمني، لا يُمْكن مِن دون العودة إليها فهْمُ السّياق الذي أسفر عن ظهور «جماعة الحوثي» بمحافظة «صعدة» في أوّل عامين مِن القرن الجاري؛ فقد تعاقبت بُطون الأُسرة العلوية على زعامة مناطق الشمال اليمني قرابة ألف عام، حتى أطاح الجمهوريون بنظام الإمامة الزيدية، رافضين ادعاءات التفوّق الأسري العلوي، ومزاعم الحق الحصري للعلويين بالحكم والولاية.

أفرزت الوحدة اليمنية وضعاً جديداً تمكَّن أتباع المذهب الزيدي في ضوئه من تأسيس تيارات سياسية وثقافية، لاستعادة دورهم والحفاظ على هويتهم، منها:

- تأسيس حزب «الحق» الذي ضمّ في هيئته علماء دين ومثقفين وسياسيين، وشارك في أول انتخابات برلمانية بمقعدين، شغل أحدهما: حسين بدرالدين الحوثي؛ مؤسِّس الحركة الحوثية لاحقاً.

وَجَدَ حسين بدر الدين الحوثي في هذه المؤسسات أرضية مناسبة، وبنية تحتية متهيئة، ليبدأ دعوته بين شباب الزيدية في صَعْدة، وأيقظت حركةُ الحوثي الطّموحَ السّياسي لدى حُكّام الأمس، بعد مخاض عسير لنشأة وتطوّر الحركة، تخلَّلته عدّة مواجهات عسكرية، حتى تمكَّنت من بَسْط نفوذها في الشمال اليمني، وسيطرت على العاصمة صنعاء، مستفيدةً من حالة الفوضى والارتباك التي أصابت الدولة اليمنية نتيجة المسار المتعثر الذي مرَّت به العمليَّة الانتقالية بعد «الربيع العربي»، وبدعم وإسناد من قادة الثورة الإسلامية في إيران. وباتت الوحدة بين شطري اليمن مُهدَّدة في ظل تراجع كبير لسيادة الدولة، وانقسام حادّ بين فرقاء العملية الانتقالية.

من الفقه إلى السياسة

حتى الديمقراطية يرى الحوثي المؤسس أنها فكرة أعداء الإسلام، جاؤوا بها ليمسحوا -على حد تعبيره- النظام الإسلاميّ في ولاية الأمر من أذهان الناس. وخَلُص إلى أنّ الله سخّر أعداء الإسلام ليهيئوا بهذه الديمقراطية لأوليائه فرصة الحرية حتى يحققوا مرادهم.

بينما تقوم حركة الحوثي على أساس فكرة «القائد القدوة»، الذي يرون أنه يحظى بتأييد سماوي وتسديد إلهيّ، وبالتالي فالأمر والقرار بيده وطاعة الأتباع المطلقة لا تكون إلا له.

التّسلّح وعسكرة الحركة

يعدّ التمسّك بعسكرة الحركة، بل والمضيّ في عملية التزوّد بالسلاح ومراكمته، ركناً أساسياً في المنظومة العقائدية للحركة، على أساس أنّ «التمكين» الذي تنشده وتسعى إليه يستوجب امتلاكها عناصر القوة، المادية منها والمعنوية.

وفي مارس2011، وبالتزامن مع حركة الاحتجاجات المتنامية ضد نظام الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، دخلت المجاميع القبليّة المسّلحة في مواجهاتٍ مباشرة وعلنية مع الحركة الحوثية، غير أنّ مسلحي الحركة -بما تهيّأ لهم مِن انتشار في معظم المناطق المحيطة بمدينة صعدة وسيطرتهم على الطّرق المؤدِّية إليها بما فيها الطّريق التي يصلها بصنعاء- استطاعوا أنْ يفرضوا حصاراً منظَّماً على مدينة صعدة؛ الأمر الذي مكَّنهم، في نهاية المطاف، من الدّخول إليها والسّيطرة عليها.

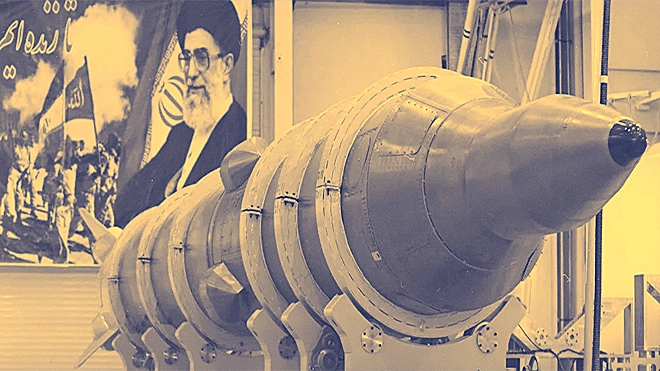

لكنّ المصدرين الرئيسين لتسليح الحركة بالأسلحة النوعية والثقيلة يتمثلان في إيران، ومخازن الجيش اليمني التي سطا الحوثيون على معظمها بعد انقلابهم السلطة الشرعية.

وهو ما كان يعني تقويض كل منجزات الحوار الوطني اليمني، والذهاب باتجاه صراعٍ طائفي، وبالتالي بات أمام دول الجوار اليمني الاختيار بين أحد أمرين؛ إما التسليم بالواقع الجديد، وترك اليمن يغرق في أتون صراعٍ طائفي طويل الأمد، قد يمتدّ إلى عشرات السنين، أو المبادرة إلى دعم السلطة الشرعية، وإعادة التوازن إلى خريطة توزيع القوة الداخلية، وبما يفضي إلى إعادة القوى اليمنية إلى طاولة المفاوضات.

الحوثية باعتبارها بوابة إيران إلى اليمن

تمكنت إيران من التأثير على الحوثيين ضمن إطار التشيّع السياسي، وهو الأهم؛ فالجوانب العقَدية والفقهية ليست ذات أولوية في المشروع الجيوسياسي الإيراني، وما يؤكّد ذلك هو تمكّنها من نشر طقوس عاشوراء الشيعية (المآتم الحسينية) في اليمن لأوَّل مرة في تاريخه في العام الماضي 2014، والتي تخلَّلها انتشار واسع لشعارات ورموز وصور التشيّع السياسي المعروفة، مثل صور ومقولات الخميني، وحسن نصر الله، وخامنئي، وغيرهم.

فرص الاندماج السياسي

يتطلّب الاندماج السّياسي في الدّولة والمجتمع، وكذلك الاضطلاع بمسؤولية إدارة الشأن العامّ في الدولة، مِن جماعة الحوثي الخروج عن هيئتها المسلّحة، وصبغتها المذهبية، إلى أحد أشكال التّمظهر السّياسي كالأحزاب والتّنظيمات المدنية.

في المقابل يظلّ في حكم الممكن حدوث تحوّل جزئي في مسار الحركة، قد يتجلّى في تشكيل حزبٍ، يعملُ كجناحٍ سياسي للحركة، وتكون له قيادة سياسية (زمنية) تخضع للقيادة الدينية (المطلقة) المتمثلة في شخص زعيم الحوثيين. ولن يكون إجراءٌ مِن هذا القبيل -في حال حدوثه طبعاً- أكثر مِن مسارٍ رديفٍ، أو بالأصح خاضعٍ لبُعديّ التسلّح والتمذهُب في بنية الحركة؛ ما يعني أنّه مِن غير المتوقع حدوث تحوّل جذري في مسار الحركة، تتخلى فيه قريباً عن هيئتها المسلّحة، وطابعها الديني المذهبي؛ نظراً لما يُمثّله هذان الجانبان مِن أهمّية للحركة تفقد بتخليها عنهما أهمّ مقوماتها.

* باحث في الشأن الإقليمي والإيراني- عن موقع (حفريات)

وفي الشطر الجنوبي من اليمن نجحت ثورة 14 أكتوبر في تحقيق الهدف الأسمى، وهو انتزاع الاستقلال في 30 نوفمبر1967، وأخفقت عدة محاولات في توحيد شطري اليمن بعد ذلك، إلى أنْ تضافرت عوامل ومتغيرات خارجية وداخلية عدة، لتسهم في تحقيق الوحدة اليمنية العام 1990.

- تأسيس حزب «الحق» الذي ضمّ في هيئته علماء دين ومثقفين وسياسيين، وشارك في أول انتخابات برلمانية بمقعدين، شغل أحدهما: حسين بدرالدين الحوثي؛ مؤسِّس الحركة الحوثية لاحقاً.

- تأسيس «منتدى الشباب المؤمن» الذي افتتح برامجه الثّقافية في عام الوحدة، وكان كلّ عام يشهد تطوّراً حتى نجح في فرض وجوده كتيّار ثقافي توعوي يهتم بفئة الشباب.

من الفقه إلى السياسة

دفعت الحركة الحوثية بُعدها الفقهي والاجتماعي التقليدي بعد سقوط نظام الإمامة في اليمن، إلى شكل من أشكال العمل السياسي المدعوم بقوة السلاح، والمحمّل بفِكْرٍ رساليٍّ عابر للحدود، يلتقي سياسياً مع المشروع الإيراني في المنطقة، على الرغم من الخلاف الفقهي والعقدي العميق بين الزيدية والتشيع الاثني عشري، وهو خلافٌ يمكن له أن يتطوّر في حال امتلاك الحركة الحوثية من عناصر القوة والانتشار ما يضعها في موقف التنافس مع المشروع الإيراني، وهو أمرٌ مستبعدٌ في المدى المنظور، أمّا ما هو قائمٌ الآن، فهو التقاءٌ بين المدرستين (الزيدية والجعفرية) على قاعدة الاعتقاد بالإمامة، و «ولاية أهل البيت».

تفرّغ حسين الحوثي للحديث مع أنصاره في الشّأن الفكري السّياسي منذ العام 2001، ومزج فيه بين الجانب العقدي، والعاطفة التّاريخية، واستحضر آلام الحاضر؛ ليَخلُص إلى أنّه لا بد من البحث عن مُنقذ. وتدرج في توصيف المُنقذ؛ فبعد أن كان في الماضي هو النبي الكريم، ثم الإمام علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، جاء الدور بعدهما على أهل البيت، ثم انتقى منهم أشخاصاً معيّنين ليجعل منهم نموذجاً لمن يجب التّمسك بهم والمضي على منهجهم.

لم تتجاوز رؤية الحوثي المؤسس في الشأن السياسي فكرة إحياء مبدأ «ولاية أهل البيت»، تاركاً لـ «أهل البيت» -عند تمكّنهم- جميع تفاصيل إدارة الشأن العامّ؛ لأنّهم في نَظَره مؤيَّدون من عند الله، وبالتالي لن يحتاجوا إلى كثير من التنظيرات التي يُطلقها السياسيون اليوم، والناس لن يحتاجوا إلى أكثر من التمسك بولاية الإمام علي وأهل بيته، والانقياد لهم.

بينما تقوم حركة الحوثي على أساس فكرة «القائد القدوة»، الذي يرون أنه يحظى بتأييد سماوي وتسديد إلهيّ، وبالتالي فالأمر والقرار بيده وطاعة الأتباع المطلقة لا تكون إلا له.

التّسلّح وعسكرة الحركة

يعدّ التمسّك بعسكرة الحركة، بل والمضيّ في عملية التزوّد بالسلاح ومراكمته، ركناً أساسياً في المنظومة العقائدية للحركة، على أساس أنّ «التمكين» الذي تنشده وتسعى إليه يستوجب امتلاكها عناصر القوة، المادية منها والمعنوية.

وقد نحَت الحركة الحوثية جانب العنف اللفظي في التعاطي مع الآخَر المختلف عنها مِن أيامها الأولى، وشَهَرتْ في وجه مَن لا ينضوي تحت لوائها تُهمة العمالة للأمريكيين، وتدريجياً دخلت الحركة في جدل مع مخالفيها، تحوَّلَ إلى مواجهات وحربٍ طاحنة مع السّلطات الحاكمة عبر عدّة جولات، انطلقت شرارة جولتها الأولى في (يونيو 2004، وفيها قُتِل حسين بدرالدين، وتوقّفت الجولة السادسة في فبراير2010، وهذه الأخيرة دخلت فيها المملكة العربيّة السّعودية على الخط، ووقع بين الطرفين قتال عنيف، إلى أن انتهى الأمر باستيلاء الحركة على صنعاء، وإعلانها الانقلاب في 6 فبراير 2015. كان عدد الحوثيين في الجولة الأولى مِن الحرب محدوداً جداً، لاسيما الذين شاركوا في القتال، وكان انتشارهم لا يتجاوز قرى معدودة في محافظة صعدة، معظمها في «مران» إحدى أطراف مديرية «حيدان».

وبعد مقتل مؤسّسها انخفضت نسبة الملتحقين بالحركة، وانتقل أكثر أفراد أسرته إلى صنعاء، وكاد الملف أن يُطوى، لولا اشتعال المواجهات الثّانية في منطقة «نشور» شمال شرق مدينة صعدة التي كان المستهدَف فيها (بدر الدين الحوثي) والد حسين الحوثي، عندما عاد إلى صعدة بعد مُقابلة صحفية أُجْرِيَتْ معه تحدّث فيها عن حق «أهل البيت» في ولاية الأمر.

وهكذا تلتْ تلك الجولة، جولاتٌ ثالثة فرابعة وخامسة، ثمّ سادسة توقّفتْ حرب القوات الحكوميّة والحوثيين عندها، ومع ذلك لم يُسهم التوقف عن القتال في طيّ صفحة التوتر والعنف في صعدة، ولكن استمرت المواجهات المسلّحة بشكل متقطِّع بين الحركة الحوثية وجماعات محليّة تشكَّلتْ مِن أبناء القبائل الرافضين سيطرة الحوثيين على مناطقهم. وفي يونيو 2010، تداعتْ بعض الزّعامات القبليّة إلى تشكيل ما عُرف بـ «التحالف القبلي لأبناء صعدة» الذي حظِيَ في تلك المرحلة بدعم بعض أطراف النِّظام الحاكم.

جرى كل ذلك والنِّظام الحاكم منشغلٌ بموجة الاحتجاجات واضطراب الوضع في صنعاء، وبقيّة المحافظات اليمنية، وفي ظلّ انقسام الجيش جرّاء الأزمة التي شلّت القرار السِّياسي والسِّيادي للدّولة.

ومِن بين ما تجدر الإشارة إليه في سياق العوامل التي أدّت إلى سقوط صعدة ، أنّ معسكرات الجيش في المناطق الشمالية كانت تابعة لقيادة المنطقة الشمالية الغربية، والتي انضم قائدها الجنرال علي محسن صالح إلى «الثورة»، وبذلك ضَمِن الحوثيون موقفَ الجيش تجاههم، حيث انضموا هم أيضاً إلى «الثورة».

تعود بدايات اعتماد الحركة على خبراء مِن الخارج (إيران وحزب الله) في تدريب بعض عناصرها، ووحداتها القتالية إلى ما قبل توقّف جولة الحرب السادسة، إلا أنّ اشتغال الحركة في هذا الاتجاه تضاعف خلال عامي (2011 – 2013) بشكلٍ كبير، بحيث أصبح عدد مسلحيها المدرَّبين، الذين يتلقون تدريبهم على أيدي خبراء في الداخل والخارج في ازدياد، ولم يعد سِراً أنّ للحركة، حتى في العاصمة صنعاء ذاتها، مناطق مغلقة يتلقّى فيها عناصرها التدريب، وقد أثبتت أحداث سبتمبر 2014 وما تلاها من أحداث، وجود عناصر تدريب وخبرة واستشارة من «حزب الله» اللبناني و«الحرس الثوري الإيراني» يعملون مع حركة الحوثي خارج اليمن وداخله.

وبخصوص التّسلّح، فعدا عن كون عناصر الحركة يملكون قطعاً مِن السلاح قبل الانضمام إلى الحوثي، فإنّ توافر السّوق المحلية على أنواع مختلفة مِن الأسلحة، بما فيها المتوسطة وبكميات كبيرة، كان إحدى سُبُل تسليح الحوثيين، وإلى جانب ذلك، مثَّلتْ أعوام الحرب فرصة مواتية لتجّار السلاح، فوجدت أسلحة الجيش اليمني طريقها إلى حركة الحوثي.

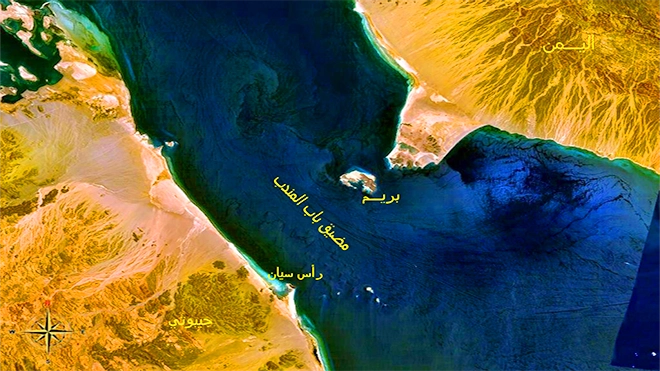

ومع دخول المتمردين الحوثيين إلى عدن، أدرك الجميع، بما في ذلك دول الجوار اليمني، والقوى الإقليمية والدولية، بأنّ عتاد الحوثيين الحربي، وقوام مسلحيهم قادِرَينِ على منحهم التفوّق في ميدان المواجهة ضدّ السلطة الشرعية، وضد الجماعات اليمنية المحلية المناوئة لهم؛ إذ صار سلاح الدولة في يدهم.

الحوثية باعتبارها بوابة إيران إلى اليمن

جاء الدّور الإيراني رسمياً وشعبياً في السّاحة اليمنية مِن البوابة الزيدية تحديداً، والحوثية بشكل أخص، وهو الذي أعطى للمستوى الذي وصلت إليه الحركة الحوثية عسكرياً وسياسياً واجتماعياً أهمّيته في الحسابات السّعودية، كسلاحٍ ترى الرّياض أنَّ نظام طهران هو المستفيد مِن توجيهه نحو خاصرتها.

أسفرت الاتصالات المبكرة بين طهران وبعض الأوساط الزيدية، وبخاصة بعض رموز المذهب الزيدي وطلائعه في صعدة وغيرها، عن مشاركة وفد ضمّ عدداً من شباب وعلماء المذهب الزيدي في احتفالات إيران بذكرى الثّورة في عام 1986، وجاءت هذه المشاركة تلبية لدعوة وجهتها لهم سفارة طهران في صنعاء.

وقد عكست الأنشطة الزّيدية في صعدة في أعقاب تلك الزيارة تأثّراً واضحاً بآليات ووسائل الاشتغال الديني في إيران، حيث لم يُخْفِ العائدون مِن تلك الزيارة إعجابَهم بما شهدوا من النّشاط الدّيني والثّقافي الموجّه لإنعاش التّشيع، من خلال إقامة المدارس والمراكز البحثيّة المتخصّصة، فضلاً عن إقامة الشّعائر والمناسبات الدّينية التي تجتمع فيها الجماهير، ويسهل فيها شدّهم عاطفياً نحو الخصوصيّة المذهبيّة، والتّفكير في كيفية نقل ما أمكن من شكل التّجربة إلى اليمن، مع استبعاد المحتوى الفكري والثّقافي المخالف لما عند الزّيدية، والإبقاء على ما يبدو أنه مشترك في الجملة.

ومع أنّ الاهتمام الإيراني باليمن، وسعيها للحصول على مواقع نفوذ فيها عبر البوابة الزّيدية ومنافذ أخرى، أمرٌ يتعلق بمنظومة أهداف إستراتيجية كبرى، يتقاطع فيها السياسي مع الاقتصادي والأمني، إلا أنّ للبعد الدّيني/المذهبي حضوره أيضاً؛ فمن عقيدة الشيعة الإثني عشرية -التي تقوم عليها الدولة في إيران- سيخرج من اليمن راية تنصر الإمام المهدي المنتظر، وأنها ستكون أهمّ الرايات وأهداها. وذلك مقابل راية الخراساني التي ستخرج من إيران، وبحسب الرواية الشيعية ستتّحد الرايتان لتهزما السفياني، الأمر الذي سيُمهِّد لخروج المهدي المنتظر، ويحتلّ هذا الإيمان الغيبي زاوية هامّة في الفكر الشيعي، ويوجِّه إلى حدٍّ كبير مقتضيات السّياسة الإقليمية.

فرص الاندماج السياسي

يتطلّب الاندماج السّياسي في الدّولة والمجتمع، وكذلك الاضطلاع بمسؤولية إدارة الشأن العامّ في الدولة، مِن جماعة الحوثي الخروج عن هيئتها المسلّحة، وصبغتها المذهبية، إلى أحد أشكال التّمظهر السّياسي كالأحزاب والتّنظيمات المدنية.

إنّ اشتراطاً كهذا يبدو مِن حيث المبدأ ضرورياً ومنطقياً، خاصة مع توجّه قيادة الحركة إلى تولّي الحكم في البلاد، فأيّ دولة أو مجتمعٍ في وضعٍ طبيعي، لا يمكن أن يقبلا بالخضوع إلى هيمنةِ جماعةٍ مسلحةٍ تنتمي لأقلية مذهبية في البلاد، وتقودها تحت هذا العنوان المذهبي، حتى وإن جاء ذلك عن طريق الغَلَبة، فموازين القوى متغيرة.

لكن ثمة ما يجعل مِن تحوّل الحركة الحوثية، كلياً، إلى حزبٍ سياسي أمراً غير وارد في المستقبل المنظور، ليس لأنها لا تريد أن تفقد «هويتها وطبيعتها كفعل دعوي وخطاب ديني» كما هو تعليل أحد ناشطيها، وإنما لأسبابٍ تتعلق بطبيعة موقع قائد الحركة في منظومتها الفكرية والعقدية، فالزعيم الحالي عبد الملك الحوثي، جرياً على تأصيل أخيه حسين، يُقدِّم نفسَه لأتباعه بوصفه «وليّ أمر الأمة»، وبالتّالي فإنّ تحوّل الجماعة إلى حزبٍ سياسي تقزيمٌ لزعيمها الذي لا يريد التنازل عن سلطته الدينية والدنيوية ليتحول إلى رئيس حزبٍ سياسي مُجرَّد مِن السلطة الدينية.

* باحث في الشأن الإقليمي والإيراني- عن موقع (حفريات)