وجدت كائنًا فضائيًا غريبًا في باحة كلية الآداب بجامعة عدن، الساعة الثالثة فجرًا الخميس 12 أغسطس 2021. تسلل من البوابة الرئيسية بينما الحراس نائمين. كنت هناك بطريقة عجيبة لا أستطيع سردها، أو ربما استطعت.

لم أقترب منه لأصافحه. كان مختلفًا. كان كما لو أنه هيئة منسابة كبلازما، إنما له رأس وأطراف قريبة منا. كانت تفصل بيننا 4 أمتار. استخدم لوحات رسم ضوئية سريعة لإيصال حديثه إليّ. استخدم جهازًا لا شكل له لترجمة حديثي إليه. كان يفهم كل شيء ويرد بطريقته تلك.

استغرق الحديث ما يقارب 4 دقائق ونصف الدقيقة. ربما أكثر؟

كان يعتمر قبعة إلكترونية مزودة بقرون تبدو كأجهزة تتبّع واتصال حساسة، يبلغ طولها سنتيمترات. لونها مائل للزرقة. لم تكن تبدو عليه علامات ارتباك.

وهذه حصيلة ما عرفته منه إن كان دقيقًا فيما يقصده:

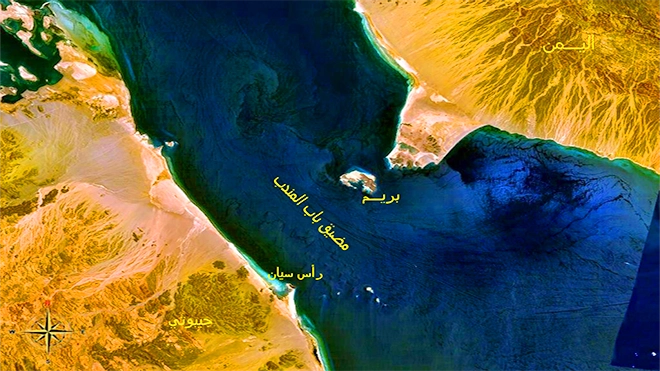

هبطت مركبته قرب ساحل أبين، قبل أن تقلع نحو جبل شمسان ومنه إلى جهة غير معلومة في البحر قبل أن تظهر مرة أخرى في البريقة. لم أعرف بعدها أين ذهبت.

ترجل صديقنا -نسميه ضيف- وبيده خارطة ضوئية، ظلت عيناه مصوبة نحوها وأخذ يمشي خلف مؤشر الاتجاه. مر بجانب فندق اللوتس فمطعم السومحي، قطع الخط الساحلي الذي خلا من أي سيارة لحظتها. اتجه من جانب ديوان الجامعة على ممر ترابي للسيارات وانعطف يسارًا نحو بوابة الآداب. فتح الباب واستمر. توقف تمامًا عند البوابة الداخلية جوار قاعة ابن خلدون، أمام نجمة سوداء، ربما كانت حمراء إبان الاشتراكية العلمية. [أين الاشتراكية وأين العلمية؟]

لا أدري كيف كنت هناك على وجه الدقة، لكنه في لحظة ما التفت إليّ كما لو كان يعرف أنني هناك، قبل أن يقول لي أنه من استدعاني أساسًا. أحسست بدوار وكأن زلزالًا ضرب المكان، كيف تم هذا الاستدعاء؟

قال هذا ليس مهمًا.

تذكرت بالفعل أنني كنت نائمًا، إذ للمرة الأولى أنام عند الحادية عشرة ليلًا منذ اثني عشر عامًا.

أحسسته لحظتها سيقول إنه من يقف خلف نومي باكرًا تلك الليلة. أحسَّ بما أفكر به وابتسم ولم يقل بصحة أو خطأ هذا الإحساس. [أم كانت هواجسي؟]

سكعته سؤالًا صحفيًا:

لماذا جئت هذا الوقت ولماذا كلية الآداب بالذات؟ هل جئت تدشن امتحانات الفصل الأخير أم تفتتح كلية الإعلام؟ أم لترميم المدرج الثاني؟ أم لأجل مخاض التحول؟

أشار لي نصًا: الوقت ضيق. لا لمزيد الأسئلة السخيفة هذه. جئت إلى هنا لأن المكان هو الأأمن داخل المدينة ومحيطها!

- أأمن من أي ناحية؟

من موجات ليزرية تتبعتها بعثتنا، مصدرها مكان مجهول.

- ما الذي يعنيه هذا؟

ما زلنا نبحث. طوقنا المقاطعة بالكامل. فرضيتنا الرئيسية تشير إلى سفينة في البحر.

- وما الذي يعنيه لكم هذا؟

نريد أن نزرع شجرة ألياف نووية مزدوجة في مكان ما هنا لحماية المنطقة والإقليم والشرق الأوسط. [لست متأكدًا من حكاية "ألياف نووية مزدوجة" هذه، نقلتها كما سمعتها وربما سمعت خطأ أو أن التقنية لديهم مختلفة!]

بدأت لا أستوعب. دخلنا في السياسة: هذا كائن فضائي أم أرضي أم شمسي أم شيطان من الجوار [جوار الكوكب] أم أحدهم [المدعو لا شيء لا أحد] قرح عليه الفيوز الرابع بعد الشوط الثاني؟

- ممكن تفاصيل أكثر؟

أشار: اِتبعني.

هذه المرة لم يفتح البوابة. انساب كصوت ولمّا توقفتُ عن الدخول، مد يده وتحولتُ إلى طاقة مسافرة. ما رأيته في الداخل لم تكن كلية الآداب التي نعرفها. كانت صدمة مرعبة. في الداخل مدينة ضخمة جدًا كلها لمعان وألوان وأضواء ومصانع عملاقة وناطحات سحاب ومطارات ونهر يشق المدينة نصفين. ربما تبدو عاصمة بالكامل لشعب مختفٍ. لكنني لم أر أي حركة لكائن!

اقتربت من صاحبي بإيماءة منه ورأيت على شاشته: هذا مكان سري لن تتمكن من رؤية أحد هنا عدا الظاهر أمامك. إن اقتضت الضرورة أن ترى شيئًا ما فسيكون. لن تشاهد ما عداه وإلا لن تعود.

- لن أعود؟ أم أعود؟ إلى أين؟ أين نحن الآن؟

نحن في المحطة الرابعة. تعود بعد خطوة تالية إلى الضاحية الغربية في عدن التي في النسخة السادسة من الكوكب.

- يا لطيف. يا ساتر. يا عليم. النسخة الكم؟ وهذه ألم تكن قبل قليل كلية الآداب التي أعرفها؟ كيف هكذا دخلنا كوكبًا جديدًا مرة واحدة؟

لا ليس كوكبًا جديدًا. نحن في كوكب الأرض نفسه وفي خور مكسر بجانب ساحل أبين باللغة التي تعرف بها الأشياء. لكن هذه نسخة مختلفة خاصة بنا. أنتم في زمن آخر والزمن يقتضي المكان.

- هل سافرنا قبل قليل نحو زمن آخر؟

خطوة واحدة فقط. سنسافر بعد قليل.

- أريد أن أعود حالًا. لن آتي معك. سأبلغ مكتب المبعوث الأممي إن لم أتمكن من العودة فورًا.

ضحك جدًا. لأول مرة أسمع هذه الضحكة. ترنح وعاد يشرب شيئًا ما لا يشبه ما نعرفه. قال سنسافر تحديدًا إلى المكان الذي تعرفه بمكتب المبعوث الأممي لكنه في نسختنا المحطة الخامسة. والمسافة أبعد.

لم أعلق، تاهت اللغة، وانطلقنا. استغرقنا دقيقتين على متن مركبة حمراء كعيني ليمور حلقي الذيل.

- كنا في خور مكسر ودخلنا كلية الآداب وفجأة ننتقل إلى هذا العالم الذي تقول أنه نسخة مختلفة، هل جننتَ أم جننتُ أنا؟

سنخرج بعد دقيقة من مكتب المبعوث ونمر بجانب معهد امديست. وأعدك أن نرتشف الشاي معًا فيما كان يعرف مكتبة الكلمة.

- أي محطة تنتظرنا هناك؟ وماذا تفعل أساسًا؟ أراك لا تعمل شيئًا!

لا شيء. لن نذهب أبعد. ستتجه أنت نحو كالتكس وأذهب بدوري إلى ساحل أبين.

أصابني شيء ما، لم أستطع التفكير، غادر النطق كذلك. كنت أسمع وأرى فقط. شاهدت في تلك المحطة شاشات عملاقة ترصد كل نبضة كما يبدو في المنطقة الممتدة ما بين بحر ايجه وجزيرتي مدغشقر وسريلانكا.

فجأة فتح الباب الرئيسي، عدنا إلى عدن التي أعرف. حراسة مكتب المبعوث كانوا مخزنين بقات سمين ويشاهدون بتركيز فائق مصارعة نسائية.

- سألته بينما كنا نمر بجانبهم تمامًا: هل يروننا؟

أشار إلى الشاشة. عرفت أننا محاطين بساتر إخفاء.

لحظت فجأة أننا أمام معالم مختلفة في المدينة. فمعهد امديست لم يعد هناك، قرأت اللوحة: القنصلية البريطانية. ومكتبة الكلمة أصبحت كافيه الكلمة وحوله كشك صغير لبيع المجلات العربية والأجنبية.

- ما هذا يا ضيف؟ [حقًا لم أدرِ إن كان ضيفًا أم قمرًا، أقصد ذكرًا أم أنثى!] أين نحن الآن؟ قبل عشر دقائق كنا في كلية الآداب!

اسمي ليس ضيف. لا يوجد لي اسم. رقم فقط يمكن أن تترجمه لاسم. نحن في خور مكسر لكن عام 2030.

- كنت أود العودة لمواصلة النوم. ظننتها 4 دقائق في البدء فعشر لاحقًا. كيف نتجاوز 9 سنوات دفعة واحدة؟ أين يمكن الآن أن أجد معالم الطريق؟ أين رفاقي أيها الكائن الرقم؟

لا تخف. ها أنت هنا. دعنا نرتشف القهوة. انظر إلى صديقك خالد وقد أصبح كهلًا يقرأ رواية قديمة في زاويته المعتادة، وهذا رستم ومعه ابنه مهيوب، 7 سنوات.

ارتشفنا فنجانَي قهوة. لم نفتح حديثًا ولم ينتبه لنا الرفاق هناك.

ركبت قطار العودة. وطالما أصبحت لنا سكة حديد بهذه المواصفات فلا شك أنني الآن بمسافة أبعد بكثير من 2030. لربما كنت في 2130 للميلاد.

فجأة، وبدلًا من القطار نزلت في جولة كالتكس من على متن دبّاب بلا باب!

لم أسأل ولم أتفاجأ؛ لأنني أصبحت هائمًا في بلدان ومحطات متداخلة. يمكن أن آخذ تاكسي بعد قليل وبعد دقيقتين أكون على متن طائرة متجهة إلى هضبة التبت أو منغوليا ومن هناك أدخل بوابة تقودني إلى البيت الأبيض، فأحظى بوجبة عشاء دبلوماسي مع الرئيس الأمريكي بصفتي سفير مملكة النهر الضوئي التي تختبئ في كلية الآداب أو حتى رئيس حكومة جبل شمسان الواقعة خلف صهاريج الطويلة ولا أحد يعلم بتلك الجغرافيا السياسية إلا تلسكوبات الكائنات الرقمية أو رواية قادمة لروائي قد يخلق بعد دقيقة!

وصلت المنزل دون أي تداخلات مفاجئة هذه المرة. صعدت الدرج فإذا بي أصعد مكوكًا فضائيًا سينكع بعد قليل نحو كوكب بعيد جدًا يدعى سيجما يقول العلماء إنهم رصدوا منه إشارة مهمة عبر الليزر.

وإذا بصديقي يتدخل في اللحظة الحاسمة. قال لهم: أخطأتم. رفيقنا ليس عالم فضاء.

نزلت وقد طفقت أتخلص من بذلة معقدة لرائد عالم عجيب. لو كان الأستاذ عبدالحكيم الصبيحي في طريقه لصلاة الفجر تلك اللحظة لكان شاهدًا.

واصلت صعود الدرج إلى المنزل. فتحت الباب ودخلت مباشرة إلى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، وأخذتني امرأة في الخمسين من عمرها كحفيد لها يدعى باسم غير لائق من حرفين، أعطتني توجيهًا أن أحمل معها بعض الماء والزاد ووصلنا بعد قليل حقولًا خضراء تملأ جنباتها أغاني المزارعين والرعاة. دخلنا غرفة جميلة تطل على مدرجات.

تفاجأت المرأة أنني لست حفيدها. كانت عريانة حين فتحت الباب وأشارت إلى طريق في الأسفل.

لم أسأل وما كنت لأنتظر.

خرجت فإذا بي هنا حيث أكون. عدت للزمكان الذي أعرفه.

المكان هذا الشاي المحلكد.

الزمان دخان سيجارة يزعم أننا في سفر دائم نظهر ونتلاشى ونصعد للسحاب وننزل كالمطر وأنني الآن تحديدًا في ختام قصيدة نثرية تؤكد أن كل شيء تداعى.

لم أقترب منه لأصافحه. كان مختلفًا. كان كما لو أنه هيئة منسابة كبلازما، إنما له رأس وأطراف قريبة منا. كانت تفصل بيننا 4 أمتار. استخدم لوحات رسم ضوئية سريعة لإيصال حديثه إليّ. استخدم جهازًا لا شكل له لترجمة حديثي إليه. كان يفهم كل شيء ويرد بطريقته تلك.

استغرق الحديث ما يقارب 4 دقائق ونصف الدقيقة. ربما أكثر؟

كان يعتمر قبعة إلكترونية مزودة بقرون تبدو كأجهزة تتبّع واتصال حساسة، يبلغ طولها سنتيمترات. لونها مائل للزرقة. لم تكن تبدو عليه علامات ارتباك.

وهذه حصيلة ما عرفته منه إن كان دقيقًا فيما يقصده:

هبطت مركبته قرب ساحل أبين، قبل أن تقلع نحو جبل شمسان ومنه إلى جهة غير معلومة في البحر قبل أن تظهر مرة أخرى في البريقة. لم أعرف بعدها أين ذهبت.

ترجل صديقنا -نسميه ضيف- وبيده خارطة ضوئية، ظلت عيناه مصوبة نحوها وأخذ يمشي خلف مؤشر الاتجاه. مر بجانب فندق اللوتس فمطعم السومحي، قطع الخط الساحلي الذي خلا من أي سيارة لحظتها. اتجه من جانب ديوان الجامعة على ممر ترابي للسيارات وانعطف يسارًا نحو بوابة الآداب. فتح الباب واستمر. توقف تمامًا عند البوابة الداخلية جوار قاعة ابن خلدون، أمام نجمة سوداء، ربما كانت حمراء إبان الاشتراكية العلمية. [أين الاشتراكية وأين العلمية؟]

لا أدري كيف كنت هناك على وجه الدقة، لكنه في لحظة ما التفت إليّ كما لو كان يعرف أنني هناك، قبل أن يقول لي أنه من استدعاني أساسًا. أحسست بدوار وكأن زلزالًا ضرب المكان، كيف تم هذا الاستدعاء؟

قال هذا ليس مهمًا.

تذكرت بالفعل أنني كنت نائمًا، إذ للمرة الأولى أنام عند الحادية عشرة ليلًا منذ اثني عشر عامًا.

أحسسته لحظتها سيقول إنه من يقف خلف نومي باكرًا تلك الليلة. أحسَّ بما أفكر به وابتسم ولم يقل بصحة أو خطأ هذا الإحساس. [أم كانت هواجسي؟]

سكعته سؤالًا صحفيًا:

لماذا جئت هذا الوقت ولماذا كلية الآداب بالذات؟ هل جئت تدشن امتحانات الفصل الأخير أم تفتتح كلية الإعلام؟ أم لترميم المدرج الثاني؟ أم لأجل مخاض التحول؟

أشار لي نصًا: الوقت ضيق. لا لمزيد الأسئلة السخيفة هذه. جئت إلى هنا لأن المكان هو الأأمن داخل المدينة ومحيطها!

- أأمن من أي ناحية؟

من موجات ليزرية تتبعتها بعثتنا، مصدرها مكان مجهول.

- ما الذي يعنيه هذا؟

ما زلنا نبحث. طوقنا المقاطعة بالكامل. فرضيتنا الرئيسية تشير إلى سفينة في البحر.

- وما الذي يعنيه لكم هذا؟

نريد أن نزرع شجرة ألياف نووية مزدوجة في مكان ما هنا لحماية المنطقة والإقليم والشرق الأوسط. [لست متأكدًا من حكاية "ألياف نووية مزدوجة" هذه، نقلتها كما سمعتها وربما سمعت خطأ أو أن التقنية لديهم مختلفة!]

بدأت لا أستوعب. دخلنا في السياسة: هذا كائن فضائي أم أرضي أم شمسي أم شيطان من الجوار [جوار الكوكب] أم أحدهم [المدعو لا شيء لا أحد] قرح عليه الفيوز الرابع بعد الشوط الثاني؟

- ممكن تفاصيل أكثر؟

أشار: اِتبعني.

هذه المرة لم يفتح البوابة. انساب كصوت ولمّا توقفتُ عن الدخول، مد يده وتحولتُ إلى طاقة مسافرة. ما رأيته في الداخل لم تكن كلية الآداب التي نعرفها. كانت صدمة مرعبة. في الداخل مدينة ضخمة جدًا كلها لمعان وألوان وأضواء ومصانع عملاقة وناطحات سحاب ومطارات ونهر يشق المدينة نصفين. ربما تبدو عاصمة بالكامل لشعب مختفٍ. لكنني لم أر أي حركة لكائن!

اقتربت من صاحبي بإيماءة منه ورأيت على شاشته: هذا مكان سري لن تتمكن من رؤية أحد هنا عدا الظاهر أمامك. إن اقتضت الضرورة أن ترى شيئًا ما فسيكون. لن تشاهد ما عداه وإلا لن تعود.

- لن أعود؟ أم أعود؟ إلى أين؟ أين نحن الآن؟

نحن في المحطة الرابعة. تعود بعد خطوة تالية إلى الضاحية الغربية في عدن التي في النسخة السادسة من الكوكب.

- يا لطيف. يا ساتر. يا عليم. النسخة الكم؟ وهذه ألم تكن قبل قليل كلية الآداب التي أعرفها؟ كيف هكذا دخلنا كوكبًا جديدًا مرة واحدة؟

لا ليس كوكبًا جديدًا. نحن في كوكب الأرض نفسه وفي خور مكسر بجانب ساحل أبين باللغة التي تعرف بها الأشياء. لكن هذه نسخة مختلفة خاصة بنا. أنتم في زمن آخر والزمن يقتضي المكان.

- هل سافرنا قبل قليل نحو زمن آخر؟

خطوة واحدة فقط. سنسافر بعد قليل.

- أريد أن أعود حالًا. لن آتي معك. سأبلغ مكتب المبعوث الأممي إن لم أتمكن من العودة فورًا.

ضحك جدًا. لأول مرة أسمع هذه الضحكة. ترنح وعاد يشرب شيئًا ما لا يشبه ما نعرفه. قال سنسافر تحديدًا إلى المكان الذي تعرفه بمكتب المبعوث الأممي لكنه في نسختنا المحطة الخامسة. والمسافة أبعد.

لم أعلق، تاهت اللغة، وانطلقنا. استغرقنا دقيقتين على متن مركبة حمراء كعيني ليمور حلقي الذيل.

- كنا في خور مكسر ودخلنا كلية الآداب وفجأة ننتقل إلى هذا العالم الذي تقول أنه نسخة مختلفة، هل جننتَ أم جننتُ أنا؟

سنخرج بعد دقيقة من مكتب المبعوث ونمر بجانب معهد امديست. وأعدك أن نرتشف الشاي معًا فيما كان يعرف مكتبة الكلمة.

- أي محطة تنتظرنا هناك؟ وماذا تفعل أساسًا؟ أراك لا تعمل شيئًا!

لا شيء. لن نذهب أبعد. ستتجه أنت نحو كالتكس وأذهب بدوري إلى ساحل أبين.

أصابني شيء ما، لم أستطع التفكير، غادر النطق كذلك. كنت أسمع وأرى فقط. شاهدت في تلك المحطة شاشات عملاقة ترصد كل نبضة كما يبدو في المنطقة الممتدة ما بين بحر ايجه وجزيرتي مدغشقر وسريلانكا.

فجأة فتح الباب الرئيسي، عدنا إلى عدن التي أعرف. حراسة مكتب المبعوث كانوا مخزنين بقات سمين ويشاهدون بتركيز فائق مصارعة نسائية.

- سألته بينما كنا نمر بجانبهم تمامًا: هل يروننا؟

أشار إلى الشاشة. عرفت أننا محاطين بساتر إخفاء.

لحظت فجأة أننا أمام معالم مختلفة في المدينة. فمعهد امديست لم يعد هناك، قرأت اللوحة: القنصلية البريطانية. ومكتبة الكلمة أصبحت كافيه الكلمة وحوله كشك صغير لبيع المجلات العربية والأجنبية.

- ما هذا يا ضيف؟ [حقًا لم أدرِ إن كان ضيفًا أم قمرًا، أقصد ذكرًا أم أنثى!] أين نحن الآن؟ قبل عشر دقائق كنا في كلية الآداب!

اسمي ليس ضيف. لا يوجد لي اسم. رقم فقط يمكن أن تترجمه لاسم. نحن في خور مكسر لكن عام 2030.

- كنت أود العودة لمواصلة النوم. ظننتها 4 دقائق في البدء فعشر لاحقًا. كيف نتجاوز 9 سنوات دفعة واحدة؟ أين يمكن الآن أن أجد معالم الطريق؟ أين رفاقي أيها الكائن الرقم؟

لا تخف. ها أنت هنا. دعنا نرتشف القهوة. انظر إلى صديقك خالد وقد أصبح كهلًا يقرأ رواية قديمة في زاويته المعتادة، وهذا رستم ومعه ابنه مهيوب، 7 سنوات.

ارتشفنا فنجانَي قهوة. لم نفتح حديثًا ولم ينتبه لنا الرفاق هناك.

ركبت قطار العودة. وطالما أصبحت لنا سكة حديد بهذه المواصفات فلا شك أنني الآن بمسافة أبعد بكثير من 2030. لربما كنت في 2130 للميلاد.

فجأة، وبدلًا من القطار نزلت في جولة كالتكس من على متن دبّاب بلا باب!

لم أسأل ولم أتفاجأ؛ لأنني أصبحت هائمًا في بلدان ومحطات متداخلة. يمكن أن آخذ تاكسي بعد قليل وبعد دقيقتين أكون على متن طائرة متجهة إلى هضبة التبت أو منغوليا ومن هناك أدخل بوابة تقودني إلى البيت الأبيض، فأحظى بوجبة عشاء دبلوماسي مع الرئيس الأمريكي بصفتي سفير مملكة النهر الضوئي التي تختبئ في كلية الآداب أو حتى رئيس حكومة جبل شمسان الواقعة خلف صهاريج الطويلة ولا أحد يعلم بتلك الجغرافيا السياسية إلا تلسكوبات الكائنات الرقمية أو رواية قادمة لروائي قد يخلق بعد دقيقة!

وصلت المنزل دون أي تداخلات مفاجئة هذه المرة. صعدت الدرج فإذا بي أصعد مكوكًا فضائيًا سينكع بعد قليل نحو كوكب بعيد جدًا يدعى سيجما يقول العلماء إنهم رصدوا منه إشارة مهمة عبر الليزر.

وإذا بصديقي يتدخل في اللحظة الحاسمة. قال لهم: أخطأتم. رفيقنا ليس عالم فضاء.

نزلت وقد طفقت أتخلص من بذلة معقدة لرائد عالم عجيب. لو كان الأستاذ عبدالحكيم الصبيحي في طريقه لصلاة الفجر تلك اللحظة لكان شاهدًا.

واصلت صعود الدرج إلى المنزل. فتحت الباب ودخلت مباشرة إلى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، وأخذتني امرأة في الخمسين من عمرها كحفيد لها يدعى باسم غير لائق من حرفين، أعطتني توجيهًا أن أحمل معها بعض الماء والزاد ووصلنا بعد قليل حقولًا خضراء تملأ جنباتها أغاني المزارعين والرعاة. دخلنا غرفة جميلة تطل على مدرجات.

تفاجأت المرأة أنني لست حفيدها. كانت عريانة حين فتحت الباب وأشارت إلى طريق في الأسفل.

لم أسأل وما كنت لأنتظر.

خرجت فإذا بي هنا حيث أكون. عدت للزمكان الذي أعرفه.

المكان هذا الشاي المحلكد.

الزمان دخان سيجارة يزعم أننا في سفر دائم نظهر ونتلاشى ونصعد للسحاب وننزل كالمطر وأنني الآن تحديدًا في ختام قصيدة نثرية تؤكد أن كل شيء تداعى.